*混血の勧め?

さて、以下に挙げるのは、2016年版「ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ たまごクラブ特別編集」たまひよしあわせ名前研究所 顧問 栗原里央子[監修]『最新「最高の名前」が見つかる!赤ちゃんの名づけ新百科』から抜粋した名前です。例によって、インチキ読みをした物が多数を占めるのですが、ここで述べたいのは、これらが全て中国人の姓名であると言う事です。

「李」(音リ)

この字は『説文』には、「李は李果(りか)なり」、と。「すもも」の事です。「もも」は別に「桃」という文字があり、『説文』には同様に、「桃は桃果なり」と書かれています。「桃」は『詩経』にも登場する果物です。「李(すもも)」と「桃(もも)」は別の物で、李の字を「もも」と読む事はありませんし、「李果」を(ももか)と読む事はあり得ません。インチキです。

俗に「張三李四」と言うように、唐代の皇帝や道家の祖の老子(李耳)が「李姓」だった事もあり、現在、中国で上位三位に入る姓です。全人口の7%以上が李姓であると言われています。

いったい、どうして「李」の文字を一字目に使いたいのか分かりませんし、李を(もも)と読みたいのかも分かりません。更に、「李帆」「李音」などは漢字の熟語としても意味不明です。それは兎も角、以下の例は全て中国人の人名に見えます。

・李果(ももか)

・李音(ももね)

・李咲(りさ)

・李香(りか)

・李帆(りほ)

・李音(りおん)

・李都(りと)

・李緒(りお)

「朱」(漢音シュ)

この文字は指事文字で、松柏のように、中心のあかい木を言います。『説文解字』には「朱、赤心の木、松柏の属なり」木の中間に「一」を書き、中の心の赤い木を指します。松柏の如く木の心の赤い類を言います。そこから、あか・あけ・深赤色を言います。但し、朱色とは言いますが、この文字には「あかね」や「あかり」と言う意味はありません。「あや」などは、出所不明のインチキ読みです。「未」や「末」と区別するために、隷書から「朱」と書いています。

さて、「朱姓」と言うと、朱子学を大成させた「朱熹(しゅき)」が有名です。「李」ほどではないものの、胡耀邦や胡錦濤などの「胡」よりも、多い姓です。

ところで、この本の「生まれる季節から名前を選ぶ・季節に関する美しい日本語」の項に、「日本には古くから伝わる美しい言葉がたくさんああります。そのままでも名前に使えるもの、季節のイメージの参考になるものを集めました。

女の子におすすめ

朱夏(しゅか)、朱は昔から夏を象徴する色とされていて、夏の別名。情熱的で生命力にあふれたイメージがありながら、かわいい響き。」

と書かれているのですが、「朱夏」とは、「日本に古くから伝わる言葉」ではありません。これは、明らかに「漢語」であり、同時に、中国人の名です。

・朱夏(しゅか)とは「夏」の事です。春を「青春」、夏を「朱夏」と言います。「青春」の意味は春、春は草木が青くしげるのでこう言います。「朱夏」は夏です。あまり使われませんが、「青春」に対して「朱夏」です。

また、『大漢和辞典』に出典のある人名では、元代の学者 呉澄(ごちょう)の弟子に同姓同名の人物がいます。「朱理(しゅり)」は、清朝、乾隆の進士、至る所で善政をしき、亡くなった時、棺を送る者数十里に絶えず、という立派な人物です。ですので、これは人名です。

・朱夏(しゅか)

・朱理(あかり)

この他、以下の名前も中国人の人名に見えます。

・朱那(あやな)

・朱奈(あやな)

・朱音(あかね)

・朱莉(あかり)

・朱梨(あかり)

「夏」(漢音カ、呉音ゲ)

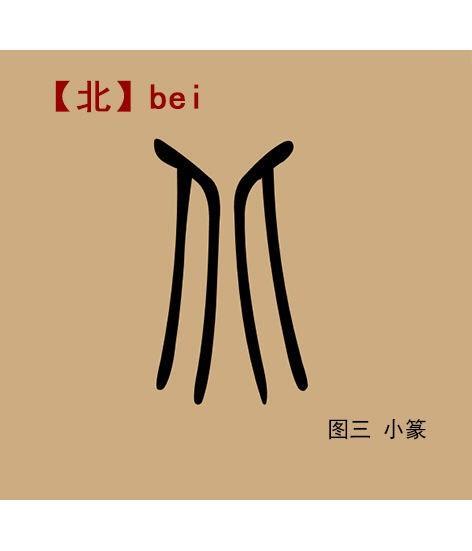

夏 小篆

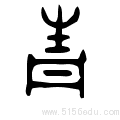

夏 隷書

この文字は、『説文通訓定声』には「此の字は本誼しく当に大と訓むべし、万物寛仮(かんか、ゆったりと成長する)の時なり」、と。万物がゆったりと成長する季節なので「春夏秋冬」の「夏」の意。また、『説文解字』には「中国の人なり」と。この文字は本来、中国の人・都の人、という意味です。

「頁(ケツ、かしら・こうべの象形)」「𦥑(キョク、左右の手の向かい合う形で、手を組んで礼を行う様)」「夊(スイ、両足を引きずるようにしずしず歩き、礼容を失わぬ意)」とからなる合字で、中国人は厳かで礼儀正しく立派であるので、「頁」「𦥑」「夊」を合わせてその意を表している、と説明されています。古代の君子の礼とは、両手を胸の前で重ねて礼を行い、足が地を離れずすりあしで歩きます。少し話しが逸れますが、学校で上記の様な事を勉強したので、中国に行ったときには魂消ました。

「夏(カ)」は、また王朝の名でもあります。殷の前の王朝が「夏」です。日本では伝説時代と言われていますが、中国では実在の王朝として教えているようです。私は小学校で、神武天皇の時代から教えればよいのにと思っています。

さて、夏(カ)という姓は、江沢民の「江」などよりは多く、もともと中国人を指すので、日本人の名前としてはあまりお勧めできませんが、ここで問題にしたいのは、次の名です。

・夏姫(なつき)

・夏月(なつき)

この二つは、何れも『大漢和辞典』で調べる事ができます。「夏月(かげつ)」とは、夏の期間という意味で、要するに「夏」の事です。これは、熟語として存在する単語です。問題は「夏姫(かき)」です。

「夏姫(かき)」は、春秋時代に実在した、淫乱で有名な女性です。『大漢和辞典』には「春秋、陳の大夫の妻。夏徴舒(かちょうじょ)の母。鄭(てい)の出で、美人であった。淫奔の女」、と書かれています。陳の霊公・孔寧・儀行父が夏姫と通じたために、夏徴舒は霊公を弑殺し、その後、夏徴舒は楚の荘王に殺されました。

この様な下品で不吉な名が、どうして「名付け本」の中にあるのだろうと思います。偶然紛れ込んだのでしょうか?いいえ。同書には、「春姫」も「秋姫」も「冬姫」も無く、「夏姫」だけが出てきます。偶然とは思えません。

兎も角も、キラキラネームの二つ目の秘密は、日本人が、自分の子に名づけると「複合姓」、或いは、「冠夫姓」になってしまうと言う点です。例えば「田中」さんが娘に「李都(りと)」と言う名前を付けると、「田中李都」で、「李都」という中国人女性が、「田中」という日本人男性と結婚したような名前になります。同様に「佐藤」さんが娘に「朱莉」と言う名を付けると、「佐藤朱莉」で、「朱莉」という中国人女性が、「佐藤」と言う日本人男性と結婚したような名前になります。

中国人の「姓」は非常に多いので、この様な事を言っているときりがありませんが、同書にはこの他にも、男女の別なく「姫」「周」「陸」「龍」…などの名があります。

「姫」

・姫織(ひおり)・姫奈(ひな)・姫花(ひな)

「織姫」なら分かりますが、「姫織」(ひおり)では意味が通じませんし、「姫」という文字を名前の一文字目に置く事が既に奇妙です。

「周」

・周吾(しゅうご)・周助(しゅうすけ)・周太(しゅうた)・周斗(しゅうと)・周平(しゅうへい)

「周」は、周恩来・周永康の例もあるように、中国では上位十位に入る非常に多い姓です。

「陸」

・陸月(むつき)・陸斗(りくと)・陸音(りくと)・陸登(りくと)・陸翔(りくと)

「陸月」を(むつき)と読むのは誤りです。陰暦正月の(むつき)は「睦月」です。また「音(漢音イン・呉音オン、おと・ね)」「翔(漢音ショウ、かける・とぶ・とびめぐる)」の、「音(おと)」や「翔(とぶ)」の平仮名を分解して(と)とだけ読むのはインチキ読みです。

「龍」

・「龍冴」(りゅうが)・「龍來」(りゅうき)・龍玖(りゅうく)・龍空(りゅうく)…

「龍」もまた、中国人の姓です。「竜」と「龍」という文字がありますが、「龍」の古字が「竜」です。中国で一般的に使われるのは「龍」で、「竜」は日本ではよく使われますが、中国では殆ど使われていません。

この本には、非常に多くの「龍」から始まる名前が掲載されています。「読みから選ぶ男の子の名前リスト」によれば「龍」から始まる名前は65種類掲載されています。それを全て掲載することはしませんが、例えば、「龍冴」(りゅうが)「冴」は(呉音ゴ)で(ガ)と読むのは誤りですし、「龍來」(りゅうき)のように、「来」という文字の旧字体「來」を使っている物もあります。特に目に付くのは、(りゅうく)と言う例で、『デスノート』に登場する死に神の名を思わせます。

要するに、キラキラネームとは、幼稚で、愚劣で、下品で、インチキで、しかも、悪意を含んだ名前であると言えます。「最高の名前」などではなく「世界に羽ばたく」前に、「中国人から馬鹿にされる名前」です。とても、大切な子供達に付ける事はできません。また、日本の伝統文化の破壊を、日本の子供達の名前を使って行おうとしたとすると、非常に悪質であるとも言えます。

お宅のお嬢さんの名前、「田中青木」になっていませんか?

【驚愕】日本の納屋で発見された「フェラーリ365/4デイトナ」驚愕のオークション価格で落札される!

落札価格が発表されたようですね。

さて、次回は「漢字の話」の解決編です。

さて、以下に挙げるのは、2016年版「ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ たまごクラブ特別編集」たまひよしあわせ名前研究所 顧問 栗原里央子[監修]『最新「最高の名前」が見つかる!赤ちゃんの名づけ新百科』から抜粋した名前です。例によって、インチキ読みをした物が多数を占めるのですが、ここで述べたいのは、これらが全て中国人の姓名であると言う事です。

「李」(音リ)

この字は『説文』には、「李は李果(りか)なり」、と。「すもも」の事です。「もも」は別に「桃」という文字があり、『説文』には同様に、「桃は桃果なり」と書かれています。「桃」は『詩経』にも登場する果物です。「李(すもも)」と「桃(もも)」は別の物で、李の字を「もも」と読む事はありませんし、「李果」を(ももか)と読む事はあり得ません。インチキです。

俗に「張三李四」と言うように、唐代の皇帝や道家の祖の老子(李耳)が「李姓」だった事もあり、現在、中国で上位三位に入る姓です。全人口の7%以上が李姓であると言われています。

いったい、どうして「李」の文字を一字目に使いたいのか分かりませんし、李を(もも)と読みたいのかも分かりません。更に、「李帆」「李音」などは漢字の熟語としても意味不明です。それは兎も角、以下の例は全て中国人の人名に見えます。

・李果(ももか)

・李音(ももね)

・李咲(りさ)

・李香(りか)

・李帆(りほ)

・李音(りおん)

・李都(りと)

・李緒(りお)

「朱」(漢音シュ)

この文字は指事文字で、松柏のように、中心のあかい木を言います。『説文解字』には「朱、赤心の木、松柏の属なり」木の中間に「一」を書き、中の心の赤い木を指します。松柏の如く木の心の赤い類を言います。そこから、あか・あけ・深赤色を言います。但し、朱色とは言いますが、この文字には「あかね」や「あかり」と言う意味はありません。「あや」などは、出所不明のインチキ読みです。「未」や「末」と区別するために、隷書から「朱」と書いています。

さて、「朱姓」と言うと、朱子学を大成させた「朱熹(しゅき)」が有名です。「李」ほどではないものの、胡耀邦や胡錦濤などの「胡」よりも、多い姓です。

ところで、この本の「生まれる季節から名前を選ぶ・季節に関する美しい日本語」の項に、「日本には古くから伝わる美しい言葉がたくさんああります。そのままでも名前に使えるもの、季節のイメージの参考になるものを集めました。

女の子におすすめ

朱夏(しゅか)、朱は昔から夏を象徴する色とされていて、夏の別名。情熱的で生命力にあふれたイメージがありながら、かわいい響き。」

と書かれているのですが、「朱夏」とは、「日本に古くから伝わる言葉」ではありません。これは、明らかに「漢語」であり、同時に、中国人の名です。

・朱夏(しゅか)とは「夏」の事です。春を「青春」、夏を「朱夏」と言います。「青春」の意味は春、春は草木が青くしげるのでこう言います。「朱夏」は夏です。あまり使われませんが、「青春」に対して「朱夏」です。

また、『大漢和辞典』に出典のある人名では、元代の学者 呉澄(ごちょう)の弟子に同姓同名の人物がいます。「朱理(しゅり)」は、清朝、乾隆の進士、至る所で善政をしき、亡くなった時、棺を送る者数十里に絶えず、という立派な人物です。ですので、これは人名です。

・朱夏(しゅか)

・朱理(あかり)

この他、以下の名前も中国人の人名に見えます。

・朱那(あやな)

・朱奈(あやな)

・朱音(あかね)

・朱莉(あかり)

・朱梨(あかり)

「夏」(漢音カ、呉音ゲ)

夏 小篆

夏 隷書

この文字は、『説文通訓定声』には「此の字は本誼しく当に大と訓むべし、万物寛仮(かんか、ゆったりと成長する)の時なり」、と。万物がゆったりと成長する季節なので「春夏秋冬」の「夏」の意。また、『説文解字』には「中国の人なり」と。この文字は本来、中国の人・都の人、という意味です。

「頁(ケツ、かしら・こうべの象形)」「𦥑(キョク、左右の手の向かい合う形で、手を組んで礼を行う様)」「夊(スイ、両足を引きずるようにしずしず歩き、礼容を失わぬ意)」とからなる合字で、中国人は厳かで礼儀正しく立派であるので、「頁」「𦥑」「夊」を合わせてその意を表している、と説明されています。古代の君子の礼とは、両手を胸の前で重ねて礼を行い、足が地を離れずすりあしで歩きます。少し話しが逸れますが、学校で上記の様な事を勉強したので、中国に行ったときには魂消ました。

「夏(カ)」は、また王朝の名でもあります。殷の前の王朝が「夏」です。日本では伝説時代と言われていますが、中国では実在の王朝として教えているようです。私は小学校で、神武天皇の時代から教えればよいのにと思っています。

さて、夏(カ)という姓は、江沢民の「江」などよりは多く、もともと中国人を指すので、日本人の名前としてはあまりお勧めできませんが、ここで問題にしたいのは、次の名です。

・夏姫(なつき)

・夏月(なつき)

この二つは、何れも『大漢和辞典』で調べる事ができます。「夏月(かげつ)」とは、夏の期間という意味で、要するに「夏」の事です。これは、熟語として存在する単語です。問題は「夏姫(かき)」です。

「夏姫(かき)」は、春秋時代に実在した、淫乱で有名な女性です。『大漢和辞典』には「春秋、陳の大夫の妻。夏徴舒(かちょうじょ)の母。鄭(てい)の出で、美人であった。淫奔の女」、と書かれています。陳の霊公・孔寧・儀行父が夏姫と通じたために、夏徴舒は霊公を弑殺し、その後、夏徴舒は楚の荘王に殺されました。

この様な下品で不吉な名が、どうして「名付け本」の中にあるのだろうと思います。偶然紛れ込んだのでしょうか?いいえ。同書には、「春姫」も「秋姫」も「冬姫」も無く、「夏姫」だけが出てきます。偶然とは思えません。

兎も角も、キラキラネームの二つ目の秘密は、日本人が、自分の子に名づけると「複合姓」、或いは、「冠夫姓」になってしまうと言う点です。例えば「田中」さんが娘に「李都(りと)」と言う名前を付けると、「田中李都」で、「李都」という中国人女性が、「田中」という日本人男性と結婚したような名前になります。同様に「佐藤」さんが娘に「朱莉」と言う名を付けると、「佐藤朱莉」で、「朱莉」という中国人女性が、「佐藤」と言う日本人男性と結婚したような名前になります。

中国人の「姓」は非常に多いので、この様な事を言っているときりがありませんが、同書にはこの他にも、男女の別なく「姫」「周」「陸」「龍」…などの名があります。

「姫」

・姫織(ひおり)・姫奈(ひな)・姫花(ひな)

「織姫」なら分かりますが、「姫織」(ひおり)では意味が通じませんし、「姫」という文字を名前の一文字目に置く事が既に奇妙です。

「周」

・周吾(しゅうご)・周助(しゅうすけ)・周太(しゅうた)・周斗(しゅうと)・周平(しゅうへい)

「周」は、周恩来・周永康の例もあるように、中国では上位十位に入る非常に多い姓です。

「陸」

・陸月(むつき)・陸斗(りくと)・陸音(りくと)・陸登(りくと)・陸翔(りくと)

「陸月」を(むつき)と読むのは誤りです。陰暦正月の(むつき)は「睦月」です。また「音(漢音イン・呉音オン、おと・ね)」「翔(漢音ショウ、かける・とぶ・とびめぐる)」の、「音(おと)」や「翔(とぶ)」の平仮名を分解して(と)とだけ読むのはインチキ読みです。

「龍」

・「龍冴」(りゅうが)・「龍來」(りゅうき)・龍玖(りゅうく)・龍空(りゅうく)…

「龍」もまた、中国人の姓です。「竜」と「龍」という文字がありますが、「龍」の古字が「竜」です。中国で一般的に使われるのは「龍」で、「竜」は日本ではよく使われますが、中国では殆ど使われていません。

この本には、非常に多くの「龍」から始まる名前が掲載されています。「読みから選ぶ男の子の名前リスト」によれば「龍」から始まる名前は65種類掲載されています。それを全て掲載することはしませんが、例えば、「龍冴」(りゅうが)「冴」は(呉音ゴ)で(ガ)と読むのは誤りですし、「龍來」(りゅうき)のように、「来」という文字の旧字体「來」を使っている物もあります。特に目に付くのは、(りゅうく)と言う例で、『デスノート』に登場する死に神の名を思わせます。

要するに、キラキラネームとは、幼稚で、愚劣で、下品で、インチキで、しかも、悪意を含んだ名前であると言えます。「最高の名前」などではなく「世界に羽ばたく」前に、「中国人から馬鹿にされる名前」です。とても、大切な子供達に付ける事はできません。また、日本の伝統文化の破壊を、日本の子供達の名前を使って行おうとしたとすると、非常に悪質であるとも言えます。

お宅のお嬢さんの名前、「田中青木」になっていませんか?

【驚愕】日本の納屋で発見された「フェラーリ365/4デイトナ」驚愕のオークション価格で落札される!

落札価格が発表されたようですね。

さて、次回は「漢字の話」の解決編です。