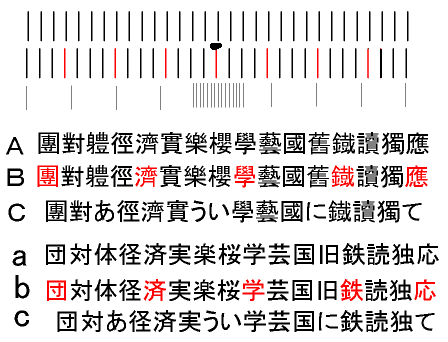

なにげなしに見れば図Aは図Bの縦線部分に見え、図Dは図Cの縦千部分に見えます。

ところが実際は図Aは図Cの縦線部分であり、図Dは図Bの縦線部分です。

図Dは平行な垂直線なのですが、これに斜めの線が加えられたのがB図であり、斜めの線が加わったために、縦線は垂直に見えなくなっているのです。

もしB図を模写しようとするなら、縦線は垂直に見えないのに垂直に描かなければならないということになります。

また、もしC図を模写しようとするなら、縦線が垂直に見えるのに、A図のようにやや斜めに描かなければなりません。

見えたとおりに描くと、思ったとおりの結果が得られないのです。

B.エドワーズ「脳の右側で描け」では模写をするとき原図を逆さまにして描けばうまくいくというふうに書かれています。

わたしたちはものを見るとき既成概念で見る、つまり主として左脳を使って見るので、ありのままに見えないためうまく模写できないというのです。

しかしB図にしてもD図にしても、これらの図を逆さまにしても見え方が変るわけではありません。

B図は逆さまにしても縦線が垂直に見えるようにはなりませんし、C図も逆さまにしても縦線はやはり垂直に見えます。

両方とも逆さまにすれば逆さまには見えますが、ありのままに見えるようになるわけではありません。

B図の縦線が垂直に見えないのは、斜めの線が遠近感をもたらすためなのですが、視線を動かさなければ遠近感が感じられなくなり、縦線は垂直に見えるようになります。

ひとつの方法はB図の上端と下端を同時に見る方法です。

目を見開いて図の上端と下端を同時に見ると焦点が画面の後方になり、両眼開放視の状態になり、縦線は垂直に見えるようになります。

もうひとつの方法は、図の真ん中に焦点をあて視線を動かさないで凝視する方法です。

図の上端も下端も周辺視野に入りますが、縦線は垂直に見えるようになります。

ところがC図の縦線が実は垂直ではないことを見破るのは、B図の垂直線が垂直であることを見破るようにはいきません。

C図の上端と下端を同時に見ても、あるいは図の真ん中を凝視しても縦線はA図のように見えてはきません。

「曲がって見えるものが実はまっすぐ」という場合は、見破ることができても、「まっすぐに見えるが実は曲がっている」ということを見破るほうが難しいのです。

Bの中の縦線が実はD図のように垂直であるということは、垂直線はイメージしやすいけれども、A図のような直線はどの程度の傾きかあらかじめ分らないのでイメージしにくいからです。

正しいことはイメージしやすいけれども、正しくないということは具体的にはイメージしにくいからです。