スクリーンに文字を表示してすぐに消します。

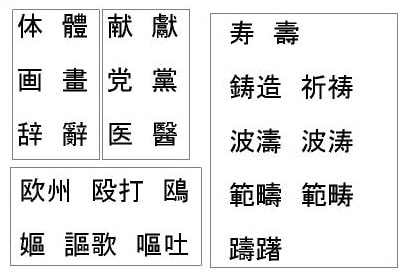

表示時間が一秒程度であれば図Aのように文字ははっきりと見えますから簡単に読み取ることができます。

表示時間が百分の一秒程度になると、あっという間に文字が消えてしまうので、ウッカリすると何という文字か読みそこなったりします。

注意していればそれでも読み取ることはできますが、たいていの人は表示された文字がB図のようにぼんやりと見えたことに気がつきません。

すぐに消えてしまったので、はっきり見損なったと思うからです。

はっきり見損なったといえばそうなのですが、はやく消えたということは、光の刺激がそれだけ少なかったということで、ぼやけてしか見えないのです。

表示時間が少なければ少ないほど、目に入る刺激は少ないのでぼやけて見えてしまうのですが、このことは本のページめくりをしてみれば実感できます。

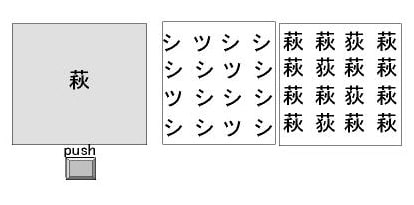

図のように右手で本の背を持ち、左手での親指の腹でしごくようにめくった場合、200ページの本を五秒ぐらいかけてめくった場合は、文字ははっきり見えるように感じます。

ところがめくるスピードを速くしていき、一秒以下でビュッとめくった場合は、文字は薄く見えます。

印刷されている文字自体が薄くなるのではなく、各ページの文字が見える時間が瞬間的であるためぼやけて見えるのです。

文字が表示されてから、それが見えたと意識されるまでにはおよそ0.2秒程度かかりますが、百分の一秒しか表示されない場合は、見えたと思ったときには、その文字はもう消えています。

それでも文字を読み取れるのは、表示された文字が短期的に記憶されているからですが、この短期記憶(アイコニック・メモリー)は0.5秒ぐらいしか続きません。

瞬間的に表示された文字を読み取るためには、ぼんやりした文字でも読み取れるという能力と、すばやく持っている文字記憶と照合する能力が必要です。

ぼんやりした文字でも読み取れるということは、その文字が完全な形でなくても読み取れるということで、眼の中心でとらえた文字でなく、周辺視野でとらえた文字も読み取れるということでもあります。

周辺視野でとらえた文字もすばやく読み取れれば、一度に読み取れる文字の数が増えるので、文字を読むときの眼の負担と脳の負担を軽くすることになります。

文字を瞬間的に読み取る能力自体は練習で向上するので、瞬間視の練習は文字を楽に読むことにつながります。