都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今日は小学校で習う歴史ですから全問正解してください。

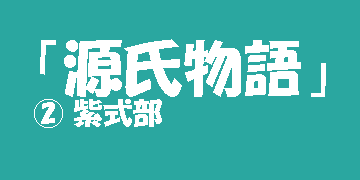

Q1「源氏物語」をひらがなで書いた女の人は誰でしょう?

① 小野妹子

② 紫式部

③ 清少納言

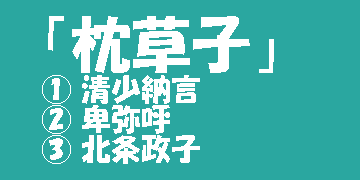

Q2.「春はあけぼの・・・」から始まる「枕草子」を書いた女の人は誰でしょう?

① 清少納言

② 卑弥呼

③ 北条政子

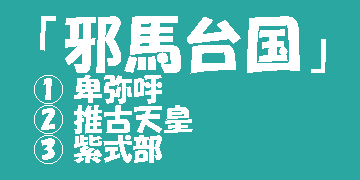

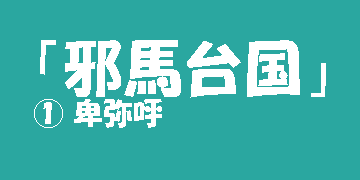

Q3.おまじないや占いが得意で、邪馬台国の女王になった女の人は誰でしょう?

① 卑弥呼

② 推古天皇

③ 紫式部

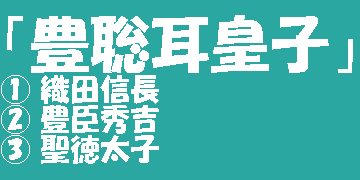

Q4.10人がいっぺんに話すのを聞き分けたので、「豊聡耳皇子(とよとみみのおうじ)」として呼ばれていた人物は誰でしょう?

① 織田信長

② 豊臣秀吉

③ 聖徳太子

Q5.オランダの医学書を翻訳して「解体新書」として本を出版した人物は誰でしょう?

① 平賀源内

② 杉田玄白

③ 伊能忠敬

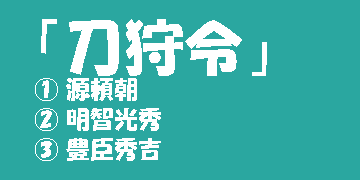

Q6.織田信長につかえていて、1588年に武士以外の物から、刀や鉄砲などの武器をとりあげた「刀狩令」をだした人物は誰でしょう?

① 源頼朝

② 明智光秀

③ 豊臣秀吉

Q7.全国を歩き日本で最初の地図を作った人物は誰でしょう?

① 伊能忠敬

② 北条時宗

③ 足利義満

Q8.関ヶ原の戦いに勝ち、江戸幕府を開いた人物は誰でしょう?

① 徳川家光

② 徳川家康

③ 徳川綱吉

Q9.葛飾北斎の絵に影響を受けて、「東海道五十三次」を発表して人気になった人気絵師は誰でしょう?

① 歌川広重

② 喜多川歌麿

③ 東洲斎写楽

Q10.妻や子供を江戸におくという「参勤交代」の制度を定めた人物は誰でしょう?

① 徳川家綱

② 徳川家光

③ 徳川家宣

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A1「源氏物語」をひらがなで書いた女の人は誰でしょう?

正解は「② 紫式部」です。

答えの解説

「源氏物語」といえば、紫式部。源氏物語とは、貴族の様々な恋愛模様を描いた作品で、紫式部唯一の作品です。

ちょっと小ネタ・・紫式部は、イワシが大好物だったそうです。

A2.「春はあけぼの・・・」から始まる「枕草子」を書いた女の人は誰でしょう?

正解は「① 清少納言」です。

答えの解説

「枕草子」は、「方丈記」「徒然草」と並ぶ日本の代表的な随筆です。清少納言の約7年間の出来事を、感じたことが描かれている作品です。

ちょっと小ネタ・・清少納言はくせ毛で容姿にコンプレックスにあったらしいです・・

A3.おまじないや占いが得意で、邪馬台国の女王になった女の人は誰でしょう?

正解は「① 卑弥呼」です。

答えの解説

邪馬台国の女王と言えば、卑弥呼です。

呪術によって、神のお告げを聞くことで国を治めていたそうです。

ちょっと小ネタ・・卑弥呼はほとんど外に出ることがなかったそうです・・。

A4.10人がいっぺんに話すのを聞き分けたので、「豊聡耳皇子」として呼ばれていた人物は誰でしょう?

正解は「③ 聖徳太子」です。

答えの解説

聖徳太子といえば、「十七条憲法」「冠位十二階」「遣隋使の派遣」と数多くの偉業を残してきた偉人です。

ちょっと小ネタ・・日本で最初に箸を使った人物は、聖徳太子なのだとか・・!

Q5.オランダの医学書を翻訳して「解体新書」として本を出版した人物は誰でしょう?

正解は「② 杉田玄白」です。

答えの解説

実家の家業としてお医者さんを継ぐことになりました。オランダ語である、ターヘルアナトミアという医書を翻訳した人として有名になりました。

ちょっと小ネタ・・杉田玄白の本名は、「杉田翼(たすく)」だったそうです。

Q6.織田信長につかえていて、1588年に武士以外の物から、刀や鉄砲などの武器をとりあげた「刀狩令」をだした人物は誰でしょう?

正解は「③ 豊臣秀吉」です。

答えの解説

百姓が安全で平和に過ごせるようにと必要な対策が、「刀狩り令」でした。農民は農村、武士は城下町と区別されるようにもなりました。

ちょっと小ネタ・・。当時の武将は髭を貯えるのが習慣でしたが、鬚が薄かった豊臣秀吉のひげは、つけひげだったそうです・・

A7.全国を歩き日本で最初の地図を作った人物は誰でしょう?

正解は「① 伊能忠敬」です。

答えの解説

55歳から72歳まで日本全土を歩いて測量し、日本地図を作りあげた偉人です。

ちょっと小ネタ・・地球の直径を知りたかった為に、日本地図をつくることになったそう・・。

Q8.関ヶ原の戦いに勝ち、江戸幕府を開いた人物は誰でしょう?

正解は「② 徳川家康」です。

答えの解説

関ヶ原の戦いに勝った家康は、後に江戸幕府をひらき、武家諸法度を作って幕府の仕組みを整えました。

小ネタ・・徳川家康は、日本で初めて眼鏡をかけた人だそうです。

Q9.葛飾北斎の絵に影響を受けて、「東海道五十三次」を発表して人気になった人気絵師は誰でしょう?

正解は「① 歌川広重」です。

答えの解説

広重の風景画は多くの人の心を魅了し、オランダに住むゴッホにも大きな影響を与えたとも言われています。

ちょっと小ネタ・・広重と北斎は仲が悪かったそうです・・。

Q10.妻や子供を江戸におくという「参勤交代」の制度を定めた人物は誰でしょう?

正解は「② 徳川家光」です。

答えの解説

1635年大名が一年おきに国元と江戸に住み、妻と子供を江戸に置くという「参勤交代」の制度を家光は作りました。

ちょっと小ネタ・・女装が趣味で実は、男が好きだったという噂もあります。「LGBT」の元祖?

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

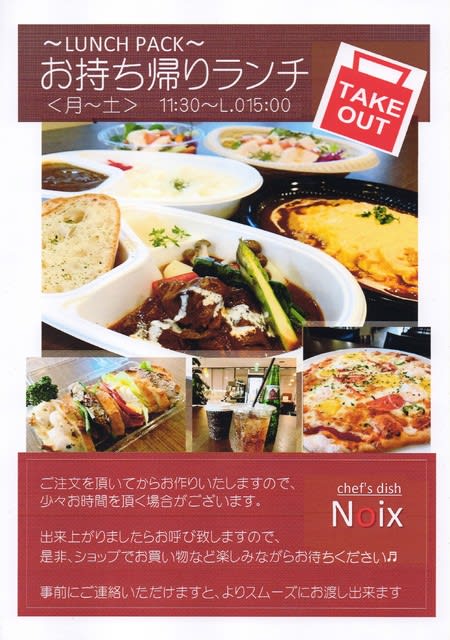

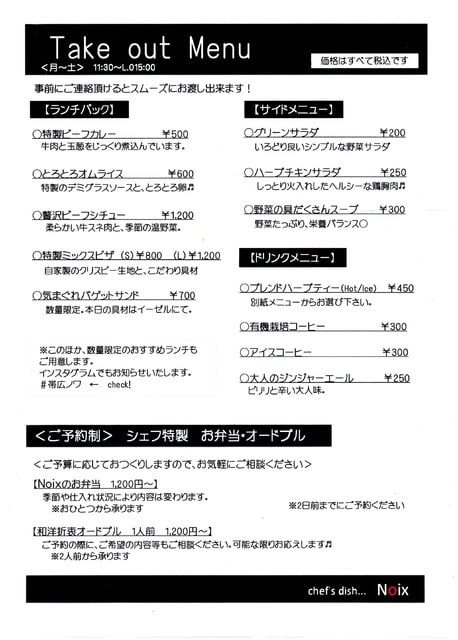

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

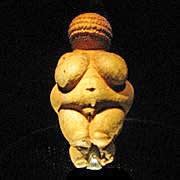

ヴィレンドルフのヴィーナス (英語:Venus of Willendorf, ドイツ語:Venus von Willendorf (ヴェーヌス・フォン・ヴィレンドルフ) ) は、先史時代の小像。「ヴィレンドルフの女」としても知られる。女性の姿をかたどった高さ 11.1cm (4-3/8インチ) のスティアトパイグス (steatopygous、臀部突出) 型小像で、ウィーン自然史博物館の蒐集品の一部である。

1908年に、オーストリアのヴィレンドルフ近くの旧石器時代の遺跡で、同国出身の考古学者ヨーゼフ・ソンバティが発見した。この小像は、その地方では産出しないウーライト (魚卵状石灰岩) を彫刻して造られており、また代赭で染められていた。

代赭石とは土状をした軟質の赤鉄鉱で、ドイツ語では「Rötel (「レーテル赤い黄土」」です。

この土の赤色は生命の象徴とされていたそうです。

|

たい‐しゃ【代×赭】 1 赤鉄鉱を原料とする黄褐色または赤褐色の顔料。中国山西省代県から産するものが有名なので、この名がある。 2 「代赭色」の略。 デジタル大辞泉の解説 |

1990年時点における、遺跡の層序に関する再分析においては、前22,000年から20,000年(約24,000年から22,000年前)に彫刻されたと推定された。小像の起源や、制作方法、文化的意味などについては、ほとんど知られていない。

この像の発見と命名以降、幾つかの類似した小像やその他の形の美術品が発見されている。これらは、まとめて、ヴィーナスの小立像と呼ばれている。

この小像は、写実的な肖像というより、むしろ理想化された女性の姿を表している。像の女陰、乳房、膨張した腹部は非常に顕著であり、多産・豊穣との密接な関係を示唆している。小さな腕は乳房の上でまとまっており、像には明瞭な顔面がない。頭部は、組み紐の巻いたものや、目、頭飾りの一種と考えられるもので覆われている。

ヴィーナスという綽名(あだな)は、肥満体ともいえるこの小立像を古典的な「ヴィーナス女神」のイメージと比較させずにおかないが、現代の分析では異論が生まれている。

「こういう小立像を皮肉にも《ヴィーナス(ローマ神話の愛と美の女神)》と名づけるのは、未開社会についての、女性についての、あるいは美意識についての、現代におけるある種の仮定にぴったりと合うのだ」とクリストファー・ウィットコムは指摘している。

同時にまた、この像を旧石器時代の古ヨーロッパ文化の地母神 (Earth Mother goddess) に同定することに対する、専門的見地からの異論もある。ある専門家は、像が太っているのは、狩猟採集社会におけるこの女性の高い地位を表すものだと述べ、また、像が、明らかな多産・豊穣に加えて、安全と成功の象徴であった可能性を示唆している。

立像の脚は、自立して立っていられるような形には作られていない。このため、像は、単に眺めるためではなく、むしろ携える目的で造られたと想像されている。ある考古学者は、この像は、太母神 (Mother Goddess) の聖像というより、単なる幸運のお守りだと言っている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

肥満は世界的規模で問題になっていますが、太っていることはそんなにいけないことなのでしょうか。ヨーロッパの肥満学会で女神像の変遷に関する研究が発表されました。

健康美を象徴する女神像の代表といえば、貝殻から生まれたばかりの「ヴィーナスの誕生」という絵です。

500年前のイタリアの画家・ボッティチェリの絵で、中肉中背、均整のとれたヴィーナスです。ところが、100年ぐらい後のバロック時代には、太っている女性が美しいと評価されるようになりました。

『パリスの審判』(パリスのしんぱん)は、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンス(1577年6月28日 - 1640年5月30日)による絵画である。

さらに約3万年前のヴィレンドルフのヴィーナスは「超」がつく肥満体です。

そして、現在のヴィーナスと言えばスーパーモデル。彼女達は細い肢体が売り物です。人類が地球上に現れて約400万年、細い女性が美しいと評価されているのは現代だけです。

肥満ともいえる女性は、多産・豊穣に加えて、安全と成功の象徴だったのです。

細い女性が美しいとされる現代の少子化と、何か関係があるのかもしれません。

したっけ

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

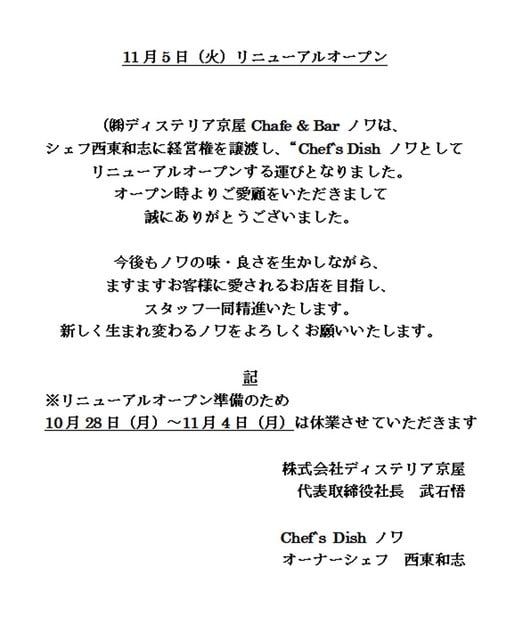

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| 倉内 佐知子 | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| マルマン(maruman) | |

| マルマン(maruman) |

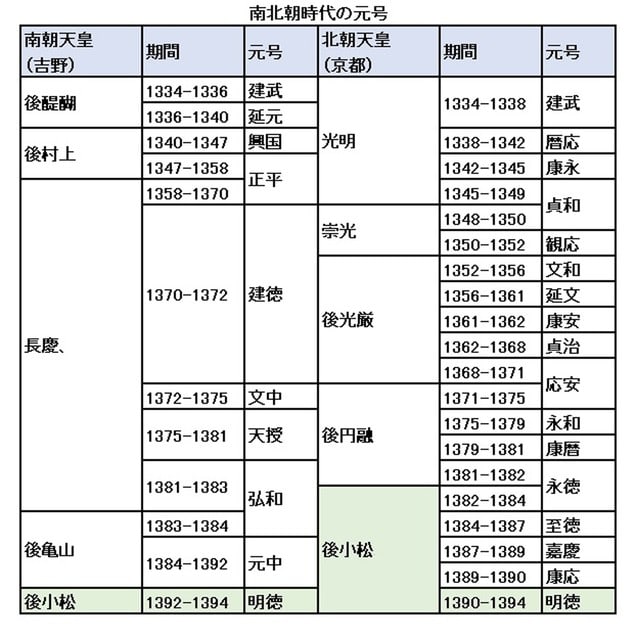

建武の新政(けんむのしんせい)は、鎌倉幕府滅亡後の1333年(元弘3年/正慶2年)6 月に後醍醐天皇が「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始したことにより成立した政権及びその新政策(「新政」)である。 |

したっけ

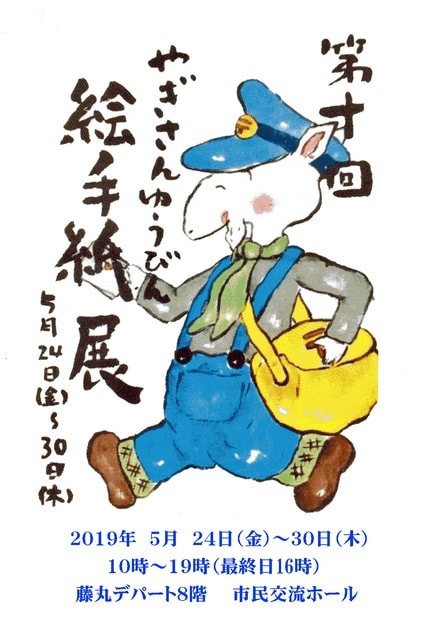

【かってにせんでん部】

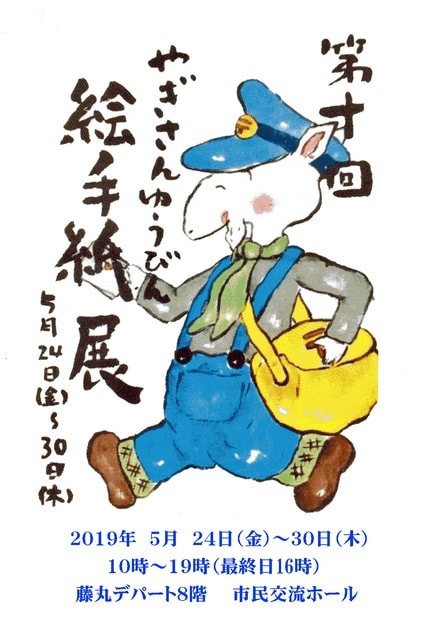

私の作品も展示されます。見に来てください。

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

| 涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| クリエーター情報なし | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

地元在住で日本でトップクラスの女流詩人です。

倉内佐知子の詩を読むと他の詩人のなまぬるい詩は読めなくなります。それくらい強烈なインパクトのある詩集です。

倉内佐知子の入門書としては最適な一冊です。

電子書籍 1000円 パソコンで読めます。

| 絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

オリジナル

|

| マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

マルマン(maruman) |

| ケーエス 大色紙 画仙紙 1 10枚パック 0005 |

| ケーエス | |

| ケーエス |

| 長栄堂 絵手紙用筆セット高級用 4本セット |

| クリエーター情報なし | |

| 長栄堂 |

| モリベクリエーション 機能筆 面相筆 小 MB-8S |

| クリエーター情報なし | |

| モリベクリエーション |

| ナムラ デザイン筆 イタチ面相 極小 |

| 名村大成堂 | |

| 名村大成堂 |

| GSIクレオス Gツール GT45 Mr.筆置き |

| クリエーター情報なし | |

| GSI クレオス(GSI Creos) |

「令和」すっかり注目された「梅花の宴」です。

|

初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす 白文:于時初春令月氣淑風和梅披鏡前之粉蘭薫珮後之香 読み:しょしゅんのれいげつにして、きよくかぜやわらぎ、うめはきょうぜんのこをひらき、らんははいごのこうをかおらす |

730年の初春、九州は大宰府(太宰府)の長官(役人)である大伴旅人の邸宅にて「梅花の宴」というものが催されました。太宰府は福岡県ですね。

そこで詠まれた歌32首につけられた序文が「梅花(うめのはな)の歌三十二首の序文」という訳です。

実は、「初春の~」の直前に、その説明がされていました。序文の冒頭部分にあたります。

|

該当箇所:天平二年正月十三日に、師の老の宅に萃まりて、宴会を申く 白文:天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。 読み:てんぴょうにねんしょうがつじゅうさんにちに、そちのおきなのいへにあつまりて、えんかいをひらく |

天平は、西暦729年から749年の元号です。奈良時代(710年~794年)の全盛期で、天平文化が花開いた頃です。

陰暦の正月なので、現在では2月4日にあたります。

今はお花見と言えば桜ですが、昔々の奈良時代はお花見と言えば梅だったようです。

お花見の時には、桜よりも香りが高い中国から伝来した梅を見ていました。

実際、現存する最古の和歌集でもある『万葉集(まんようしゅう)』でも、桜をよんだ歌が43首なのに、梅をよんだ歌は110首以上あります。

奈良時代には、梅の方が倍以上人気だったことになります。

しかし、平安時代に作られた『古今和歌集』には桜が70首、梅が18首となり、人気が桜になっています。

これは894年の遣唐使の廃止も影響していると考えられます(ちなみに平安時代は794~1185年、古今和歌集の完成は905年)。

遣唐使の廃止によって、中国の文化の影響が少なくなり日本独自の文化が発展しはじめました。

梅の花も中国伝来の花だったため、日本古来の花である桜が注目をあびたのかもしれません。

しかし、元号が「令和」に変わることで来年は梅の花見が復活するかも知れません。

したっけ

【かってにせんでん部】

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| クリエーター情報なし | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

地元在住で日本でトップクラスの女流詩人です。

倉内佐知子の詩を読むと他の詩人のなまぬるい詩は読めなくなります。それくらい強烈なインパクトのある詩集です。

倉内佐知子の入門書としては最適な一冊です。

電子書籍 1000円 パソコンで読めます。

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

|

マルマン(maruman) |

|

色紙 F6号サイズ 画仙紙 10枚 / 410×318mm / 京都府知事指定伝統工芸品 |

| 朱陽堂 | |

| 朱陽堂 |

|

|

長栄堂 絵手紙用筆セット高級用 4本セット |

| クリエーター情報なし | |

| 長栄堂 |

|

モリベクリエーション 機能筆 面相筆 小 MB-8S |

| クリエーター情報なし | |

| モリベクリエーション |

|

ナムラ デザイン筆 イタチ面相 極小 |

| 名村大成堂 | |

| 名村大成堂 |

|

GSIクレオス Gツール GT45 Mr.筆置き |

| クリエーター情報なし | |

| GSI クレオス(GSI Creos) |

江戸時代には「江戸」という年号があったわけではありません。また、将軍が変わるたびに年号が変わるということもありませんでした。

古来よりわが国で使われている独自の紀年法である「和暦」は、天皇によって定められてきたものです。

現代では年号は天皇の即位とともに新しくなりますが、江戸時代以前には必ずしも即位と同時期ではありませんでした。

即位の際に変えられないこともありましたし、不吉なことがあったり、災害があったりなどの理由で変えられることもありました。

江戸時代に使われた年号は、慶長、元和、寛永、慶安、明暦、延宝、天和、貞享、元禄、宝永、正徳、享保、延享、宝暦、安永、天明、寛政、享和、文化、文政、天保、嘉永、万延、文久、慶應の25号です。

この間、将軍は徳川家康から慶喜まで15人です。

江戸時代[編集]

| 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | 改元理由 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||

| 元和 | げんな | 慶長20年7月13日 (1615年9月5日) |

元和10年2月30日 (1624年4月17日) |

10年 | 後水尾天皇 | 後水尾天皇即位と戦乱(大坂の役)などの災異による改元。 |

| 寛永 | かんえい | 元和10年2月30日 (1624年4月17日) |

寛永21年12月16日 (1645年1月13日) |

21年 | 甲子革令による改元。 ただし、徳川家光の征夷大将軍任命にあたり「将軍代始改元」を改元事由に加えようとした江戸幕府の意向とする説もあり。 |

|

| 明正天皇 | ||||||

| 後光明天皇 | ||||||

| 正保 | しょうほう | 寛永21年12月16日 (1645年1月13日) |

正保5年2月15日 (1648年4月7日) |

5年 | 後光明天皇即位による改元。 | |

| 慶安 | けいあん | 正保5年2月15日 (1648年4月7日) |

慶安5年9月18日 (1652年10月20日) |

5年 | 「正保」が「焼亡」に繋がると批判が起きたことによる改元。 | |

| 承応 | じょうおう | 慶安5年9月18日 (1652年10月20日) |

承応4年4月13日 (1655年5月18日) |

4年 | 徳川家綱将軍就任のためによる改元とみられている。 | |

| 後西天皇 | ||||||

| 明暦 | めいれき | 承応4年4月13日 (1655年5月18日) |

明暦4年7月23日 (1658年8月21日) |

4年 | 後西天皇即位による改元。 ただし、承応2年(1653年)の内裏火災による改元予定が後光明天皇崩御によって延期されたとの説もあり。 |

|

| 万治 | まんじ | 明暦4年7月23日 (1658年8月21日) |

万治4年4月25日 (1661年5月23日) |

4年 | 江戸の大火(明暦の大火)などの災異による改元。 | |

| 寛文 | かんぶん | 万治4年4月25日 (1661年5月23日) |

寛文13年9月21日 (1673年10月30日) |

13年 | 内裏火災などの災異による改元。 | |

| 霊元天皇 | ||||||

| 延宝 | えんぽう | 寛文13年9月21日 (1673年10月30日) |

延宝9年9月29日 (1681年11月9日) |

9年 | 京都大火などの災異による改元。 | |

| 天和 | てんな | 延宝9年9月29日 (1681年11月9日) |

天和4年2月21日 (1684年4月5日) |

4年 | 辛酉革命による改元。 | |

| 貞享 | じょうきょう | 天和4年2月21日 (1684年4月5日) |

貞享5年9月30日 (1688年10月23日) |

5年 | 甲子革令による改元。 | |

| 東山天皇 | ||||||

| 元禄 | げんろく | 貞享5年9月30日 (1688年10月23日) |

元禄17年3月13日 (1704年4月16日) |

17年 | 東山天皇即位による改元。 | |

| 宝永 | ほうえい | 元禄17年3月13日 (1704年4月16日) |

宝永8年4月25日 (1711年6月11日) |

8年 | 元禄地震による改元。 | |

| 中御門天皇 | ||||||

| 正徳 | しょうとく | 宝永8年4月25日 (1711年6月11日) |

正徳6年6月22日 (1716年8月9日) |

6年 | 中御門天皇即位による改元。 | |

| 享保 | きょうほう | 正徳6年6月22日 (1716年8月9日) |

享保21年4月28日 (1736年6月7日) |

21年 | 徳川家継死去による改元。 | |

| 桜町天皇 | ||||||

| 元文 | げんぶん | 享保21年4月28日 (1736年6月7日) |

元文6年2月27日 (1741年4月12日) |

6年 | 桜町天皇即位による改元。 | |

| 寛保 | かんぽう | 元文6年2月27日 (1741年4月12日) |

寛保4年2月21日 (1744年4月3日) |

4年 | 辛酉革命による改元。 | |

| 延享 | えんきょう | 寛保4年2月21日 (1744年4月3日) |

延享5年7月12日 (1748年8月5日) |

5年 | 甲子革令による改元。 | |

| 桃園天皇 | ||||||

| 寛延 | かんえん | 延享5年7月12日 (1748年8月5日) |

寛延4年10月27日 (1751年12月14日) |

4年 | 桃園天皇即位による改元。 | |

| 宝暦 | ほうれき | 寛延4年10月27日 (1751年12月14日) |

宝暦14年6月2日 (1764年6月30日) |

14年 | 桜町上皇崩御と徳川吉宗死去、その間に発生した地震のための改元とみられている。 | |

| 後桜町天皇 | ||||||

| 明和 | めいわ | 宝暦14年6月2日 (1764年6月30日)[12] |

明和9年11月16日 (1772年12月10日) |

9年 | 後桜町天皇即位による改元。 | |

| 後桃園天皇 | ||||||

| 安永 | あんえい | 明和9年11月16日 (1772年12月10日) |

安永10年4月2日 (1781年4月25日) |

10年 | 後桃園天皇即位と、続いて起こった火事風水害が「明和九年(めいわくねん)」すなわち「迷惑年」によるとされたことによる改元。 | |

| 光格天皇 | ||||||

| 天明 | てんめい | 安永10年4月2日 (1781年4月25日) |

天明9年1月25日 (1789年2月19日) |

9年 | 光格天皇即位による改元。 | |

| 寛政 | かんせい | 天明9年1月25日 (1789年2月19日) |

寛政13年2月5日 (1801年3月19日) |

13年 | 内裏炎上などの災異による改元。 | |

| 享和 | きょうわ | 寛政13年2月5日 (1801年3月19日) |

享和4年2月11日 (1804年3月22日) |

4年 | 辛酉革命による改元。 | |

| 文化 | ぶんか | 享和4年2月11日 (1804年3月22日) |

文化15年4月22日 (1818年5月26日) |

15年 | 甲子革令による改元。 | |

| 仁孝天皇 | ||||||

| 文政 | ぶんせい | 文化15年4月22日 (1818年5月26日) |

文政13年12月10日 (1831年1月23日) |

13年 | 仁孝天皇即位による改元。 | |

| 天保 | てんぽう | 文政13年12月10日 (1831年1月23日) |

天保15年12月2日 (1845年1月9日) |

15年 | 江戸の大火や京都の地震などによる災異改元。 | |

| 弘化 | こうか | 天保15年12月2日 (1845年1月9日) |

弘化5年2月28日 (1848年4月1日) |

5年 | 江戸城火災などの災異による改元。 | |

| 孝明天皇 | ||||||

| 嘉永 | かえい | 弘化5年2月28日 (1848年4月1日) |

嘉永7年11月27日 (1855年1月15日) |

7年 | 孝明天皇即位による改元。 | |

| 安政 | あんせい | 嘉永7年11月27日 (1855年1月15日) |

安政7年3月18日 (1860年4月8日) |

7年 | 内裏炎上、地震(安政の大地震)、黒船来航などの災異による改元。 | |

| 万延 | まんえん | 安政7年3月18日 (1860年4月8日) |

万延2年2月19日 (1861年3月29日) |

2年 | 江戸城火災や桜田門外の変などの災異による改元。 | |

| 文久 | ぶんきゅう | 万延2年2月19日 (1861年3月29日) |

文久4年2月20日 (1864年3月27日) |

4年 | 辛酉革命による改元。 | |

| 元治 | げんじ | 文久4年2月20日 (1864年3月27日) |

元治2年4月7日 (1865年5月1日) |

2年 | 甲子革令による改元。 | |

| 慶応 | けいおう | 元治2年4月7日 (1865年5月1日) |

慶応4年9月8日 (1868年10月23日) |

4年 | 禁門の変や社会不安などの災異による改元。又明治維新による改元。 | |

“おおさかの陣”は「冬」と「夏」があります。歴史で習いましたね。

この“おおさか”を漢字で書けますか?

現在の大阪府や大阪市は「坂」ではなく「阪」という漢字を使います。

徳川家康が豊臣家を滅ぼした「大坂の陣」は「坂」で、「大阪の陣」とは書きません。

ではいつ頃から変化したのでしょうか。

|

大坂の陣(おおさかのじん)は、江戸幕府と豊臣家(羽柴宗家)との間で行われた合戦。慶長19年(1614年11月)の大坂冬の陣(おおさかふゆのじん)と、慶長20年(1615年4月)の大坂夏の陣(おおさかなつのじん)から成る。大坂の役(おおさかのえき)とも呼ばれる。 |

「おおさか」という地名が最初に文献に登場するのは明応7年(1498)のことで、「大坂」と書かれていました。それ以前は「小坂」「尾坂」などと書かれていたようです。ちなみにこのころは、「おざか」「おおざか」のように、「さか」を濁音で発音していたそうです。

一方、「坂」の異体字である「阪」を用いた「大阪」が初登場するのは、正確にはいつのことかわかりませんが、江戸時代の後半に書かれたものにときどき、存在しているようです。つまり、江戸時代の後半は、「大阪」と「大坂」が併用されていたのです。ただし、比率からいえば「大坂」の方が圧倒的に多かったようです。

その理由は諸説ありますが、文化5年(1808)刊行の『摂陽落穂集』によると、坂は分解すると「土」と「反」に分けられ「土に返る」と読めることから、死を連想し縁起がよくないと忌み嫌って「阪」を用いる人がいたとあります。

それが変化するのは明治維新のときです。明治元(1968)年、といっても正確にいうと元号が明治に変わる前の慶応4年の5月2日、「大阪府」が初めて設置されますが、そのときの公印には「阪」の字が使われていたといいます。

これは「武士が謀反を起こす」として良くないからだとも言われています。

しかし、その後も「大阪」と「大坂」が併用される時期は続き、明治10年代には「大阪」と書くことが一般的になったようです。最終的に「大阪」に統一されるのは、明治20年ごろだとされています。

しかし、実は、名字でも、大阪を中心に「阪本」「阪井」「阪口」「阪下」など、「さか~」という名字に「坂」ではなく「阪」という漢字を使うことも多く、おそらく同じ理由でしょう。

「大坂城」と「大阪城」には、何か違いがあるのでしょうか。

結論を言えば、この2つの表記はいずれを使っても構わない事になっています。ただ、一般的に明治以前の”おおさかじょう”を指す時は「大坂城」、明治以降の”おおさかじょう”を指す時は「大阪城」と言う事が多い傾向にあります。

|

モバイルバッテリー 24000mah 大容量 急速充電 99% 機種対応 LCD残量表示 地震/災害/旅行/出張/アウトドア活動などの必携品 USB充電可 一週間の電量が満足できる ナイロン袋付き |

| クリエーター情報なし | |

| HF |

|

ミニ扇風機 usb 静音 卓上 ネイルドライヤー 業務用 手持ち 爪乾燥機 省エネ 充電 風機 ネイルポリッシュドライヤー ジェルネイル用 超高速乾燥 つけまつげ ネイル データ線が付き 卓上扇風機 吹幹機 携帯便利 手足対応 速乾性 Formemory (ピンク) |

| クリエーター情報なし | |

| Formemory |

したっけ

【かってにせんでん部】

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

| マルマン(maruman |

ちょっと古くなりますが、大相撲の巡業の土俵上で市長が倒れて、看護師の女性が土俵に上がったことが話題になりました。

「女性の方は土俵から降りてください!」のアナウンスが問題になりました。

このアナウンスは、土俵が「女人禁制」だということにもとづくものです。

「命」よりも「伝統」が重んじられるわけがありません。

しかし、この「女人禁制」は本当に伝統なのでしょうか?

調べてみました。

土俵入りの柏手、清めの塩撒き――。「大相撲」は、神事と密接な関わりがあるとされ、女性を土俵に上げないことが「伝統」とされています。

だが、こうした姿勢を「女性差別ではないか」と問題提起する声が過去にありました。また、そもそも「"土俵は女人禁制"は明治期以降のもの。伝統と言えるのか」と指摘する声もあります。

■古文書に初めて登場する「相撲」をとったのは女性?

神道では血を出すことは「けがれ」とされる。そのため、生理があることから女性を「血」と結び付け、宗教的な禁忌ととらえるようになったとされます。

大相撲でも土俵は「神聖」なものとされ、「女人禁制」とされてきました。だが、古文書を紐解くと、女性と相撲は深い関わりがあるようです。

日本史上初めて文献に「相撲」が登場したのは『日本書紀』の雄略天皇期の部分とされ、そこにはこう書かれています。

|

【原文】 (十二年)秋九月、木工韋那部眞根、以石爲質、揮斧斲材、終日斲之、不誤傷刃。天皇、遊詣其所而怪問曰「恆不誤中石耶」眞根答曰「竟不誤矣」 乃喚集采女、使脱衣裙而著犢鼻、露所相撲。於是眞根、暫停、仰視而斲、不覺手誤傷刃。 【口語訳】 (雄略天皇12年(西暦469年)の)秋の9月、木工職人の韋那部眞根(いなべのまね)が、石を台にして斧で木材を削っていた。一日中削っても、間違って斧を石の台にぶつけて刃をつぶす事はなかった。天皇がやってきて不思議に思って聞いた。「いつも間違って石にぶつける事はないのか」と眞根は答えた。「決して、誤ってぶつけることはありません」。 そこで天皇は采女(うねめ。宮中の女官)を集め、着物を脱がせ、褌を締めさせ、みんなの前で相撲をとらせた。眞根は少し手を休め、それを横目で見ながら木材を削った。しかし相撲に気を取られて、間違って斧を台座の石にぶつけて、傷つけてしまった。 |

※日本史上初めて文献に「相撲」が登場したのは『日本書紀』であり、相撲をとったのは女性でした。

■室町時代には尼僧が相撲興行で活躍?

『義残後覚』(16世紀成立)の中では、「比丘尼相撲の事」という項目で、室町時代の女性力士が紹介されています。

そこには、勧進相撲(営利目的の興行相撲。大相撲の源流とされる)に「比丘尼(びくに。尼僧)」が出場していたことが記されていました。

■江戸時代には「観戦禁止」も、女相撲があった

江戸期では、1781(天明元)年以降に両国・回向院の境内で勧進相撲が開かれたとされ、これが現在の「大相撲」の起源とされる。1909(明治42)年、この地には旧両国国技館が建てられています。

江戸時代は原則として女性の相撲観戦が禁じられ、許されても千秋楽のみだったという。

ただ、『江戸繁昌記』(1831年刊)などによると、当時の相撲では頭に血が上った相撲ファンが頻繁に乱闘騒ぎを起こしていたことが伺えます。

一方で、この頃は女性が参加する見世物的な相撲や、女性同士が相撲を取る「女相撲」もおこなわれています。

「女相撲」は戦前まで全国巡業もあったほど。東北や九州では今なお祭礼行事として残っている場所もあります。

長らく禁じられていた女性の相撲観戦が許されたのは、1872(明治5)年だとされます。

明治維新と文明開化の流れの中、次第に相撲人気が下火になったこの時期、当時の相撲関係者が元土佐藩主・山内容堂に相談。これに山内は、女性への相撲観覧の解禁を説いたと伝えられます(朝日新聞2000年2月13日朝刊)。

1884年3月には明治天皇の臨席の天覧相撲が開かれ、やがて相撲は「国技」としての地位を得ました。

※相撲が国技となったのは1884(明治16)年のことです。これが、伝統と言われる根拠です。

■信仰か、伝統か、差別か... 議論なおも続く

相撲界で土俵は「スポーツ」の舞台であると同時に、神聖な"まつりごと"の場所とする「信仰」の対象とされます。

本場所初日の前日や部屋開きの際、立行司を祭主とする「土俵祭り」が執り行われる。そこでは立行司が、相撲の由来を述べる口上でこう唱えます。

|

清く潔きところに、清浄の土を盛り、俵をもって形となすは、五穀成就のまつりごとなり |

「女人禁制」のしきたりは、福岡・宗像大社の沖ノ島などに残る。各地には女性が参加できない祭りもあり、いずれも女性を禁忌とする価値観から生まれたものとされます。

一方で富士山や比叡山など、女人禁制が解かれた霊場もあります。

「信仰」や「伝統」を理由に、土俵の女人禁制を肯定する声もあります。その一方、性差別の観点から女人禁制への批判もあります。

さらには、「『相撲は神道との関わりがあるから女性を排除する』というような論理は、明治以降に相撲界の企図によって虚構されたものであると考えられる」という意見もあります。

土俵の女人禁制は「伝統」なのか? 相撲と女性をめぐる問題提起は過去にもあった

■ここで、「日本相撲協会」のHPにある「相撲の歴史」を紹介します。

|

●相撲の起源 . 相撲は人間の闘争本能の発露である力くらべや取っ組み合いから発生した伝統あるスポーツである。これによく似た形態のスポーツは古来世界各地で行われた。 我が国の相撲の起源としては、古事記(712年)や日本書紀(720年)の中にある力くらべの神話や、宿禰(すくね)・蹶速(けはや)の天覧勝負の伝説があげられる。 相撲はその年の農作物の収穫を占う祭りの儀式として、毎年行われてきた。これが後に宮廷の行事となり300年続くことなる。 ●戦国の力じまん 鎌倉時代から戦国時代にかけては武士の時代。武士の戦闘の訓練として盛んに相撲が行われた。織田信長は深く相撲を愛好し、元亀・天正年間(1570~92年)に近江の安土城などで各地から力士を集めて上覧相撲を催し、勝ち抜いた者を家臣として召し抱えた。 ●江戸文化と相撲 江戸時代に入ると浪人や力自慢の者の中から、相撲を職業とする人たちが現れ、全国で勧進相撲が行われるようになり、江戸時代中期には定期的に相撲が興行されるようになった。 やがて谷風、小野川、雷電の3大強豪力士が出現し、将軍上覧相撲も行われ相撲の人気は急速に高まり、今日の大相撲の基礎が確立されるに至った。 相撲は歌舞伎と並んで一般庶民の娯楽として大きな要素をなすようになった。 ●江戸時代から変わらぬ姿 大相撲は、長い歴史の中で次第にルール化され、洗練され、様式化されてスポーツとしての形態を整え、我が国固有の伝統文化となったのである。 土俵入り、番付表、化粧廻し、髷、着物、相撲の取組。江戸時代と変わらぬ姿を、すぐそこで見ることができる大相撲。

日本の文化に深く根ざし、いつも人々の生活とともにあった相撲。 相撲には歴史・文化・神事・競技など様々な側面があり、それぞれ奥深い要素を持っています。 テレビでは味わえない~戦国時代より登場した行司、江戸時代より続いている土俵入り、化粧廻し~など、 長年続いてきた文化を、会場で是非ご体感ください! |

※「日本相撲協会」のHPにある「相撲の歴史」の中では意図したかのように、「女人禁制」には触れていません。

今回の救命処置をめぐるアナウンス問題は、相撲と女性をめぐる過去の問題提起を思い出させることになりました。

いつかこの国に女性の総理大臣が誕生したら、誰が優勝力士に内閣総理大臣杯を授与するのでしょうか?

何はともあれ、今回のことに関しては土俵に上がって救命処置をした女性の行いを讃えるべきでしょう。

少なくとも、相撲協会が言っている伝統は人命に勝るものではありません。

したっけ。

【かってにせんでん部】

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

|

☆ミニマルシェ 4月ワークショップ☆ ミニマルシェSHOPより、今月のワークショップのお知らせです( ☆4日(水)11時~ ハーバリウム作り 1500円 ...高さ12センチのスモール瓶で、流行りのハーバリウムを作成します!

☆11日(水)11時~ バスソルト作り 650円 ハーブを混ぜたバスソルトとハーブティーでピンクに色づけしたバスソルトの2種類を作ります。

☆18日(水)11時~ 春のリース作り 3000円 パステルカラーの春らしいリースは、ウキウキ幸せ気分になること間違いなし!

☆25日(水)11時~ パワーストーンブレスレット作り 1500円~(選ぶ石によって金額が変わります) 4月の誕生石は水晶。心身の浄化やエネルギーアップ、幸運を呼ぶ石としてパワフルに持ち主を支えてくれます。

前日までに予約が必要となりますので、店頭又はお電話にてご予約をお願いいたします。 TEL 0155-67-5988 (ミニマルシェ) ご参加お待ちしています♪

|

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

絵手紙をかこう 日本絵手紙協会公式教本 |

| クリエーター情報なし | |

| 学研プラス |

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

| マルマン(maruman) |

江戸幕府5代将軍・徳川綱吉といえば犬を始めとした動物への偏愛が過ぎた異常人格者であるという印象あるのではないでしょうか。

|

とくがわ‐つなよし〔トクがは‐〕【徳川綱吉】 [1646~1709]江戸幕府第5代将軍。在職1680~1709。家光の四男。治政初期は堀田正俊を登用して文治政治に努めたが、正俊の死後、柳沢吉保を重用し、生類憐(しょうるいあわれ)みの令を発して犬公方(いぬくぼう)とよばれた。また、貨幣改鋳によって政治の混乱を招いた。 デジタル大辞泉の解説 |

綱吉と、綱吉が制定した「生類憐みの令」がもたらした現代社会・そして食文化への影響について考えてみましょう。

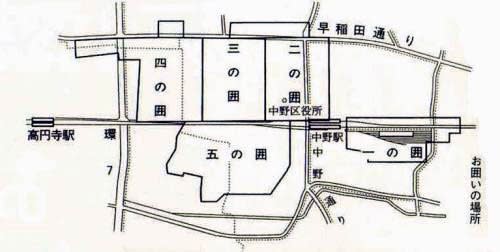

たとえば、東北で5万人もの死者を出したと言われる元禄の大飢饉(1695〜1696年)が起きている最中、中野の住民を強制退去させて16万坪もの広大な敷地に犬小屋を建てて10万匹以上の野犬を保護し、犬1匹あたり米3合、味噌、干しイワシを与えるなど、異常さは十分に見て取れます。

この飢饉の際に害獣を殺すこともできなかったことから、東北の民衆の恨みは相当なものだったでしょう。犬を特に保護した理由として諸説ありますが、彼自身が戌年生まれだったためというのが有名です。

ですが、近年ではこの評価が変わりつつあります。

綱吉が将軍になったのは江戸時代初期の1680年。この時代は太平の世になったとはいえ、戦国時代の風習、習慣が色濃く残っていた時代であり、人々の「生」に対する認識は現在とはかけ離れていたようです。

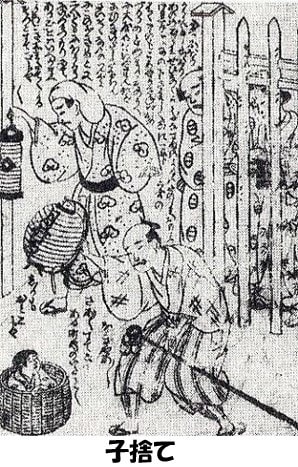

たとえば、農民の家では食べるものが無くなれば老人や子供を捨ててしまうし、旅人が宿に宿泊中に発病でもした際には当たり前のように追い出す、動物は下級武士の試し切りの道具にされるなど、日々「殺生」が身近であった世の中でした。

これを憂いた綱吉は「殺生を慎め」といった訓令的なお触れを出します。ですが、その後も一向に違反者が減らないために、「犬愛護令」「鳥獣保護令」「病人保護令」「捨子捨牛馬禁止令」「鉄砲統制令」などといった数々のお触れを出していったのです。

「生類憐みの令」とは一文の律令ではなく、以上の複数の内容を含む包括的な政策体系の総称なのです。

「生類憐みの令」が犬愛護令としての機能ばかりが特筆される理由として、触れざるを得ないのが日本における「犬食文化」です。

中国や韓国では現在にも続く食文化ですが、われわれ日本人は「犬を食べるなんてかわいそうだ」、「野蛮だ」と思ってしまいます。ですがアジアでは、昔から犬は貴重なタンパク源としての認識が広く伝わっていたようです。

当時の日本でも、犬食は好まれていたわけではないものの、日常の中では散見されていました。

犬愛護令に背いた行いは厳罰をもって対処するようにお触れを出しましたが、犬に限らず、捨子や捨牛馬、鳥獣も対しても同様に扱うことで、「生」を軽んじて無駄に殺生を行うものは死罪という、これまで当たり前に行われてきたことが極刑に処せられることになりました。

このことが当時の人々からは異質であったため、恐怖政治と受け取られていったようです。

こうして、犬だけでなく鳥獣にまで殺生が禁止されていったことで、日本の食文化は大きく肉食から離れ、米食をより尊ぶようになり、水産業の発展へとつながっていきました。

冒頭に述べたように、綱吉は歴代の将軍の中でも群を抜いてバカ殿様的な扱いを受けるようになりました。

6代将軍家宜は、綱吉の死後、葬儀も終わらぬうちに生類憐みの令を撤廃したといわれています。これは行き過ぎた犬の保護を撤廃したということであり、元来の目的であった、無駄な殺生を禁じ、生き物を慈しむ精神は、現在までつながる日本人の道徳心の根底となっているのではないでしょうか。

また、犬や飼育している牛馬、老人や妊婦、銃火器を登録制にして徹底した管理を行うことで勝手な殺生を防いでいた綱吉ですが、これも現在まで続く福祉制度の基礎となっているのです。

綱吉の政策の影で、あの有名な「姥捨て」の風習がなくなっていったことはあまり知られていません。

過剰な犬愛護令を基に暗愚とするには惜しい将軍様ではありますが、良い法令でも限度をこえると悪法になりかねないということです。

ですが、戦国の世の殺伐とした雰囲気を断ち切り、江戸前期に「生きることが当たり前」の価値観を広め、老人・子供から牛馬に至るまで生を慈しむ精神を根付かせ、日本人の道徳心を育んだ綱吉を再評価してもいいのではないでしょうか。

“犬バカ殿様”徳川綱吉の「生類憐みの令」が与えた、食文化への影響とは!?

したっけ。

【かってにせんでん部】

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

|

☆ミニマルシェ アロマ加湿器☆ この時期特にオススメしたい素敵な商品のご紹介です!

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988 |

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

絵手紙をかこう 日本絵手紙協会公式教本 |

| クリエーター情報なし | |

| 学研プラス |

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

広辞苑 第七版(普通版) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

■いきなりですが問題です。

日本史に登場する以下の各時代の有力者の名前を音読して下さい。

①【飛鳥時代】 蘇我入鹿

②【平安時代】 藤原道長

③【鎌倉時代】 源頼朝

④【室町時代】 足利尊氏

⑤【江戸時代】 徳川家康

■では、さっそく答え合わせ↓

①そがのいるか(蘇我入鹿)

|

そが‐の‐いるか【蘇我入鹿】 [?~645]飛鳥時代の豪族。蝦夷(えみし)の子。皇極天皇に仕えて権勢を振るい、山背大兄王(やましろのおおえのおう)の一家を滅ぼして全盛を誇ったが、大化の改新で中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)らに暗殺された。 デジタル大辞泉の解説 |

②ふじわらのみちなが(藤原道長)

|

ふじわら‐の‐みちなが〔ふぢはら‐〕【藤原道長】 [966~1028]平安中期の公卿。兼家の五男。娘を次々と后に立て、外戚となって内覧・摂政・太政大臣を歴任、権勢を振るい、栄華をきわめた。晩年に出家し、法成寺を造営。関白になった事実はないが御堂関白(みどうかんぱく)と称された。日記「御堂関白記」がある。 デジタル大辞泉の解説 |

③みなもとのよりとも(源頼朝)

|

みなもと‐の‐よりとも【源頼朝】 [1147~1199]鎌倉幕府初代将軍。義朝の三男。平治の乱後、伊豆に流されたが、以仁王(もちひとおう)の平氏討伐の令旨を受けて挙兵。鎌倉を本拠に関東に勢力を伸ばし、弟範頼・義経を西上させて義仲を討ち、次いで一ノ谷・壇ノ浦などの戦いで平氏を全滅させた。のち、義経追討を名目に守護・地頭設置の許可を得て武家政権の基礎を確立。建久3年(1192)征夷大将軍に任ぜられた。 デジタル大辞泉の解説 |

④あしかがたかうじ(足利尊氏)

|

あしかが‐たかうじ〔‐たかうぢ〕【足利尊氏】 [1305~1358]室町幕府初代将軍。在職1338~1358。初め高氏と称し、後醍醐天皇の諱(いみな)尊治の一字を賜って改名。元弘の変で六波羅(ろくはら)を攻め落としたが、のち天皇に背き、持明院統(じみょういんとう)の光明天皇を立てて北朝を興した。延元3=暦応元年(1338)に征夷大将軍となり、室町幕府を創始。 デジタル大辞泉の解説 |

⑤とくがわいえやす(徳川家康)

|

とくがわ‐いえやす〔トクがはいへやす〕【徳川家康】 [1543~1616]江戸幕府初代将軍。在職1603~1605。松平広忠の長男。織田信長と結んで駿河を、豊臣秀吉と和して関東を支配。豊臣氏五大老の筆頭となり、秀吉の死後石田三成を関ヶ原の戦いに破り、慶長8年(1603)征夷大将軍となって江戸に幕府を開いた。秀忠に将軍職を譲ったのち駿府(すんぷ)に隠退したが、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、武家諸法度などを定めて、幕政の基礎を築いた。東照大権現。 デジタル大辞泉の解説 |

■そんなに難しくはなかったとおもいますが、注目すべき点があります。

それは、①蘇我入鹿(そが-の-いるか)、②藤原道長(ふじわら-の-みちなが)、③源頼朝(みなもと-の-よりとも)は、いわゆる「上の名前」と「下の名前」の間に、「の」が入るのに対し、④足利尊氏(あしかが--たかうじ)、⑤徳川家康(とくがわ--いえやす)、この2人には「の」が入らないことです。

①~③の3人は「の」を入れた名前で入力しても一発で該当の名前に変換されます(「そがのいるか」→「蘇我入鹿」)。

これに対し、④と⑤の2人の名前に「の」を入れて入力しても該当の名前には変換されません(「とくがわのいえやす」→「徳川の家康」)。

■「の」が入る人と「の」が入らない人(例示列挙)

●「の」が入る人

平将門、菅原道真、在原業平、阿倍仲麻呂、平清盛、源義経…etc.

●「の」が入らない人

北条時宗、楠正成、斎藤道三、上杉謙信、武田信玄、織田信長、真田幸村…etc.

古い時代の人の名前には「の」が入るみたい…そんな傾向が読み取れるかもしれません。

■それでは、「の」が入る・入らないはどう区別されているのか?

実は「の」が付く人と付かない人とでは、いわゆる「上の名前」の性質が異なっているのです。

「上の名前」という点では同じに見える「藤原」と「徳川」が実は違うということです。

■「の」が入る人の「上の名前」は本姓(氏)

・本姓(氏)とは?

|

ほん‐せい【本姓】 1 本当の姓名。本名。 デジタル大辞泉の解説 |

本姓(ほんせい)は、明治以前の日本において、「氏(うじ)」のこと。名字(苗字)や家名とは異なる「本来の姓」という意味である。単純に姓(せい)とも言うが、「姓(かばね)」のことではない。

本姓(氏)の場合には後ろには「の」を入れるのがルール

ウジの後には、(古代は)格助詞「の」を入れて読む。この「の」は、帰属を表す。例えば「蘇我馬子(そがのうまこ)」ならば、蘇我氏「の(に属する)」馬子、源頼朝(みなもとのよりとも)ならば、源氏「の」頼朝という意味となる。

■「の」が入らない人の「上の名前」は苗字(名字)

・苗字(名字)とは?

|

みょう‐じ〔ミヤウ‐|メウ‐〕【名字/▽苗字】 1 家の名。姓。家名。 2 古代、氏(うじ)と姓(かばね)を総合した称。 3 同一の氏(うじ)から分かれ出て、その住む地名などにちなんで付けた名。源氏から出た新田・足利(あしかが)、平氏から出た千葉・梶原の類。 デジタル大辞泉の解説 |

名字(みょうじ、苗字)は、家(家系、家族)の名のこと。

氏が祖先を同じくする証であるのに対し、苗字はもっと小さな単位です。

■なぜ本姓(氏)があるのに苗字が使われるようになったのか?

古代の氏族制度が律令制に移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家族の方が重要になってきており、従来の氏(うじ)の中でもその家を区別する必要が現れた。例えば、同じ藤原氏でも藤原北家と藤原式家、藤原北家の中でも道長・頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。

そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。

①「上の名前」と「下の名前」の間の「の」は…

・「上の名前」が【本姓】の場合には入る

・「上の名前」が【苗字】の場合には入らない

②【苗字】があるからといって【本姓】がなくなるわけではない

■本来は「の」が付くはずなのに一般には「の」が入れられて呼ばれていない人物がいます…それはこの人↓

豊臣秀吉

豊臣秀吉は「とよとみひでよし」で、「とよとみ-の-ひでよし」ではないと一般にはそう思われています。

確かに、「とよとみひでよし」だと一発で「豊臣秀吉」に変換されますが、「とよとみのひでよし」と「の」を入れて変換すると「豊臣の秀吉」となってしまい、一発では変換できません。

|

とよとみ‐ひでよし【豊臣秀吉】 [1536~1598]安土桃山時代の武将。尾張の人。幼名、日吉丸。初名、木下藤吉郎。織田信長に仕え、戦功をたて、羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一。この間、天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり、豊臣を賜姓。また、検地・刀狩りなどを行い、兵農分離を促進した。のち、明国征服を志して朝鮮に出兵したが、戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。豊太閤。 デジタル大辞泉の解説 |

・一般的に、秀吉は以下のように改名していったと捉えている人が多い

(幼名の日吉丸については疑問視もされている)

(日吉丸)

↓

木下藤吉郎

↓

木下(藤吉郎)秀吉

↓

羽柴秀吉

↓

豊臣秀吉

しかし、これは実は間違いなのです。

よく誤解されるが豊臣氏の豊臣は氏(ウジ)であって、苗字ではない。苗字は私称だが、氏は朝廷から下賜されて初めて自称できるものです。

実は、豊臣秀吉の「豊臣」は苗字ではなく、本姓(氏)だったのです。

しばしば誤解されるが、秀吉は「羽柴」から「豊臣」に改めたのではない。「藤原」から「豊臣」に改めたのである。「羽柴」は名字であり「豊臣」は氏(ウジ)であって、互いにまったく異質のものです。

・豊臣秀吉の名前の変遷はより正確にはこうです。([ ]は苗字の意味)

(日吉丸)

↓

平[木下]藤吉郎

↓

平[木下](藤吉郎)秀吉

↓

平[羽柴]秀吉

↓

藤原[羽柴]秀吉

↓

豊臣[羽柴]秀吉

秀吉の苗字は「木下」→「羽柴」と変更されました。

これに対し、秀吉の本姓は「平」→「藤原」→「豊臣」と変更されました。

上の図を見れば一目瞭然ですが、豊臣秀吉の時も、秀吉の苗字は羽柴のまま。

本姓の「平」はあくまで自称、十中八九、そうではなかったでしょう(平を自称したのは、主君である織田信長(本姓は平)に習ったものと考えられています)。内大臣までは、秀吉の姓名は「平秀吉」と記されています。

|

秀吉ははじめ平氏を称していた。たとえば、秀吉が『公卿補任』の天正11年(1583年)の項に「従四位下参議」としてはじめて記載されてから、関白になる直前の天正13年(1585年)の「正二位内大臣」まで、その姓名は「平秀吉」と記されている。氏素性のはっきりしない秀吉に姓はなかったと考えられ、これは主君であった織田信長の氏を模倣したものと考えられている。 Wikipedia |

本姓が「藤原」に変更されたのは、近衛前久の猶子となったから(近衛家の本姓は藤原)。藤原氏になったのは「関白になるため(関白は藤原氏でないとなれない)。

「豊臣」という本姓は、正親町天皇から賜りました。

■「豊臣」は本姓なので、本姓と苗字に関するルールに従う限り、「豊臣秀吉」は「とよとみ-の-ひでよし」と呼ぶのが本来は正しい

氏は、祖先を同じくする同族集団、つまり一族を表すものであるから、正確には「とよとみのひでよし」などと帰属を表す「の」を入れて呼称するのが正しいのです。

NHK大河ドラマ『真田丸』では、小日向文世演じる秀吉は「とよとみ-の-ひでよしである」と名乗っていたことを覚えていますか?

したっけ。

山で痛ましい事故が起きましたが、山か昔から恐れられ信仰の対象となっていたのです。その代表が富士山です。

■恐れられていた富士山

富士山は何万年も前から有史時代にいたるまで、何度も噴火を起こしてきました。

度重なる噴火は人々にとって驚異であり、それを鎮めるために、平安時代初期806年、富士山そのものをご神体「浅間大神(あさまのおおかみ)」としてまつりました。

それが、静岡や山梨に約1300社ある「浅間神社(あさまじんじゃ、せんげんじんじゃ)」のはじまりです。

その総本宮である「浅間大社(せんげんたいしゃ)」は富士信仰の核といわれています。

■富士山へ登る修行者

平安時代の初期は、遠くから山を拝む「遥拝(ようはい)」が主流でしたが、後期になると実際に登る「登拝(とうはい)」へと変化していき、それが現在の富士信仰を形成していきました。

登拝は今も受け継がれています。その手順は、金剛杖をつき、精神を清める掛け声である「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」を唱えながら登り、頂上では両奥宮参拝後、お鉢(火口のこと)廻りをするのが習わしです。

|

ろっこん‐しょうじょう〔ロクコンシヤウジヤウ〕【六根清浄】 仏語。六根から生じる迷いを断って、清らかな身になること。また、霊山に登るときや寒参りなどの際に、六根の不浄を清めるために唱える語。六根浄。 デジタル大辞泉の解説 |

■命がけの登拝

平安時代には、富士の信仰者によってその神々しさが伝えられていました。

当時の絵画では富士山が実際よりもかなり険しく描かれています。

そのころの富士山はまだ活動期だったため、登拝は命がけだったようです。

■かぐや姫伝説

富士山信仰に関する伝記をまとめた「富士山縁起(ふじさんえんぎ)」によると、かぐや姫は富士山の授かり子であるとされています。

そのため、富士山には安産の女神が宿っていると言い伝えられています。

■名前の由来

「竹取物語(たけとりものがたり)」にも富士山が登場します。

かぐや姫が月に帰ってしまい、生きる希望を失った帝が「不老不死の秘薬」を富士山で焼いたと記述されているそうです。

そこから「不死山」という名称が生まれ、鎌倉時代には今の「富士山」になったそうです。

■民間宗教の「富士講」が流行る

戦国時代の末ごろには、民間宗教の「富士講(ふじこう)」が流行り、町人や農民を中心に登拝がひろまりました。

|

ふじ‐こう【富士講】 富士山を信仰する農民・職人・商人で組織された講社。富士山登拝を行う。浅間講(せんげんこう)ともいい、江戸時代後半に盛行。明治以後は扶桑教・実行教などとなった。《季 夏》→富士塚 デジタル大辞泉の解説 |

山頂からご来光を仰ぐことで「再生」「復活」「不老(美)」のご利益を受けられると考えられていたのです。

江戸時代には、「一度も登らぬバカ、二度登るバカ」という言葉が流行るほど、富士信仰は一般的になりました。

したっけ。

【かってにせんでん部】

minimarch

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

|

ノワのランチプレート 3月のシェフこだわりのランチプレートは、手まり寿司で見た目がとってもキュートなプレートになっています! インカの目覚めの手づくりニョッキはもちもち!... 3月25日、26日に開催するイベントでは、 是非!お待ちしております!  080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151 |

|

OLYMPUS ミラーレス一眼 OM-D E-M5 MarkII 12-50mm EZレンズキットブラック E-M5 MarkII 12-50mm EZ LK BLK E-M5MarkII1250LKBLK |

| クリエーター情報なし | |

| オリンパス |

|

加湿器 Yumiki 300ML 空気浄化機 低騒音 空気清浄芳香剤 軽量で持ち運びやすい アロマポット ストレス解消 睡眠促進 部屋 会社 ヨガなど各場所用 (ホワイト) |

| クリエーター情報なし | |

| Yumiki |

|

クラブ すっぴんパウダー ホワイトフローラルブーケの香り 26g |

| クリエーター情報なし | |

| クラブコスメチックス |

|

(エカイズ) EKA*is... < 大容量 収納 旅行 用 ポーチ 7点 > 整理 出張 国内 海外 修学 トラベル 便利 グッズ 巾着 セット 選べる 8色 w002 (ワイン) |

| クリエーター情報なし | |

| メーカー情報なし |