都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

第1章

砂嘴(さし):海中に細長く突き出た地形。

与謝(よさ)の海

京都府北部の宮津湾奥、天橋立から西の潟湖(せきこ)。阿蘇海(あそかい)とも。

和泉式部(いずみしきぶ)

平安中期の女流歌人。大江雅致(おおえのまさむね)の娘。和泉守橘道貞と結婚し、小式部内侍を産んだ。為尊(ためたか)親王、次いでその弟の敦道(あつみち)親王と恋をし、上東門院彰子に仕えてのち藤原保昌に嫁するなどした経歴から、恋の歌が多い。生没年未詳。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある

藤原保昌(ふじわらのやすまさ)

(958-1036年) 平安中期の廷臣。左馬頭。南家藤原氏。武芸にすぐれ、盗賊袴垂保輔を畏伏させたという。歌人としても著名。和泉式部は妻。平井保昌(ほうしよう)とも。

和泉式部日記

日記。1巻。和泉式部の自作とされるが、他作説もある。寛弘4年(1007年)成立とする説が有力。長保5年(1003年)4月から翌年正月までの、敦道親王との恋愛の経過を、歌を交えて物語ふうに記す。和泉式部物語。

紫式部(むらさき‐しきぶ)

[973年ころ~1014年ころ]平安中期の女流作家。越前守藤原為時の娘。藤原宣孝と結婚し、夫の没後、「源氏物語」を書き始める。一条天皇の中宮彰子(しょうし)に仕え、藤原道長らに厚遇された。初めの女房名は藤式部。他に「紫式部日記」、家集「紫式部集」など。

赤染衛門(あかぞめえもん)

[960年ころ~1040年ころ]平安中期の女流歌人。道長の妻倫子(りんし)と上東門院彰子に仕え、のち大江匡衡(おおえのまさひら)と結婚。家集に「赤染衛門集」。

源頼光(みなもとのらいこう)

[948年~1021年]平安中期の武将。満仲の長男。摂関家藤原氏と結び、左馬権頭となった。弓術にすぐれ、大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)退治の伝説で知られる。

頼光の四天王*

*渡辺綱(わたなべのつな)

[953~1025年]平安中期の武士。源頼光の四天王の一人。京の鬼同丸や大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)、羅生門の鬼を退治した伝説がある。

*坂田公時(さかたのきんとき)

平安後期の武士。相模足柄山に生まれたと伝えられる。幼名、金太郎。源頼光の四天王の一人。後世の御伽草子などで伝説化され、五月人形となって残る。浄瑠璃・歌舞伎では快(怪)童丸の名で登場する。生没年未詳。

*碓井貞光(うすいのさだみつ)

[955年~1021年]平安中期の武将。源頼光の四天王の一人。

*卜部季武(うらべのすえたけ)

[950年~1022年]平安中期の武士。通称、六郎。源頼光の四天王の一人。大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)征伐で有名。

藤原行成(ふじわらのゆきなり)

[972年~1027年]平安中期の公卿・書家。名は「こうぜい」とも。伊尹(これただ)の孫。小野道風(みちかぜ)・藤原佐理(すけまさ)と三蹟の一人で、その筆跡を歴任した権中納言・権大納言から権跡(ごんせき)という。和様書道の完成者で、世尊寺流の祖。日記に「権記」がある。遺墨「白氏詩巻」「本能寺切(ほんのうじぎれ)」など。

浄蔵(じょうぞう)

[891年~964年]平安中期の天台宗の僧。三善清行(みよしきよゆき)の子。宇多法皇の弟子。諸高山を遊歴修行し、平将門(たいらのまさかど)の乱にあたっては大威徳法を修した。

さんばら

ざんばらとも。乱れ髪

被衣(かつぎ)

平安時代ごろから、上流の婦人が外出するとき、顔を隠すために衣をかぶったこと。またその衣や、それをかぶった女性。中世以降は単衣(ひとえ)の小袖(こそで)を頭からかぶり、両手で支えて持った。かずき。

藤原兼家(ふじわらのかねいえ)

[929年~990年]平安中期の公卿。師輔(もろすけ)の三男。兄の兼通(かねみち)と関白職を争い、一条天皇の外祖父として摂政、次いで関白となった。法興院。東三条殿。

安倍晴明(あべのせいめい)

[921年~1005年]平安中期の陰陽家(おんようけ)。土御門(つちみかど)家の祖。彼の占いや予言をたたえた説話は今昔物語・宇治拾遺物語などにみられる。著「占事略決」。陰陽師(おんみょうじ)とも。

式神(しきがみ)

陰陽師の命令のままに動く鬼神(きじん)のことを言う。式神の正体は、実際は扱いされた、世人が相手にしない川の民や山の民であったと考えられる。

茨木童子(いばらぎどうじ)

京都の羅生門で渡辺綱(わたなべのつな)に片腕を切り取られ、のちに綱の伯母に化けてその片腕を奪い返したという、伝説上の鬼。

酒呑童子(しゅてんどうじ)

丹波の大江山に住んでいたという伝説上の鬼の頭目。都に出ては婦女・財宝を奪ったので、勅命により、源頼光が四天王を率いて退治したという。御伽草子・絵巻・謡曲・古浄瑠璃・歌舞伎などの題材となっている。

廟堂(びょうどう)

天下の政治をつかさどるところ。朝廷。

第2章

源頼信(みなもとのよりのぶ)

[968年~1048年]平安中期の武将。満仲の三男。鎮守府将軍。藤原道長に仕え、平忠常の乱を戦わずして鎮めて武名をあげた。

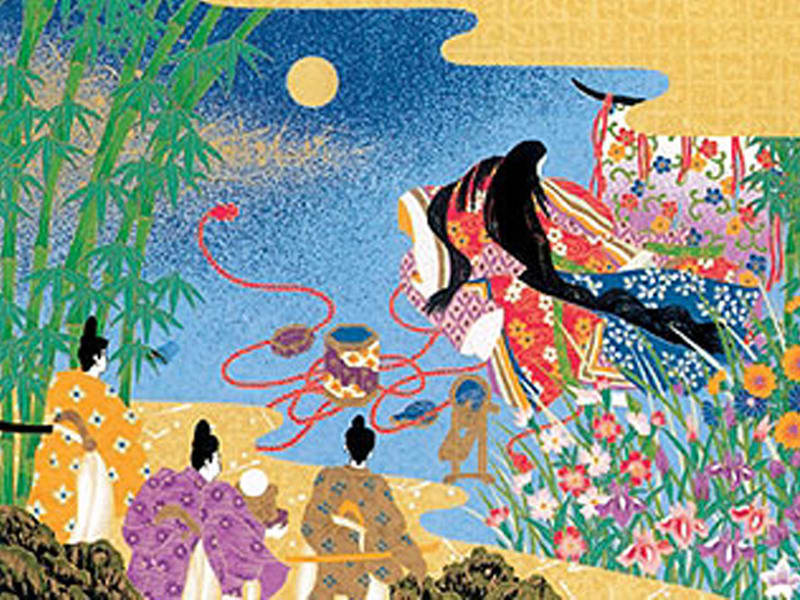

「雨夜(あまよ)の品定め(しなさだめ)」

源氏物語の帚木(ははきぎ)の巻で、五月雨の一夜、光源氏や頭中将(とうのちゅうじょう)たちが女性の品評をする場面。雨夜の物語。

産女(うぶめ)

難産のために死んだ女性の幽霊

袴垂(はかまだれ)

平安時代の伝説上の盗賊。今昔物語・宇治拾遺物語にみえ、和泉式部の夫藤原保昌の弟保輔(やすすけ)ともいわれるが未詳。

検非違使(けびいし)

平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つようになって衰退した。

破風(はふ)

切妻(きりづま)造りや入母屋(いりもや)造りの妻側(端:つま)にある三角形の部分。

一条天皇(いちじょうてんのう)

[980年~1011年]第66代天皇。在位986~1011年。円融天皇の第1皇子。名は懐仁(やすひと)

我が国最古の物語文学であり小説と言われている『竹取物語』。

今はもう昔のことになるが、竹取の翁と言う者がいた。野や山に分け入って竹を取り、竹を取りしては、いろいろな物を作るのに使っていた。名をさぬきの造といった。(いつも取る)竹の中に、根元が光る竹が一本あった。

不思議に思って近寄ってみると、筒の中が光っている。それを見ると、三寸ばかりの人が、とてもかわいらしい姿で座っている。翁が言うには、「私が毎朝毎晩に見る竹の中にいらっしゃることによってわかった。私の子におなりなさる運命の人のようだ。」といって、手に入れて家へ持ってきた。妻のおば

不思議に思って近寄ってみると、筒の中が光っている。それを見ると、三寸ばかりの人が、とてもかわいらしい姿で座っている。翁が言うには、「私が毎朝毎晩に見る竹の中にいらっしゃることによってわかった。私の子におなりなさる運命の人のようだ。」といって、手に入れて家へ持ってきた。妻のおば あさんに預けて育てさせる。かわいらしいことはこの上ない。

あさんに預けて育てさせる。かわいらしいことはこの上ない。

とても幼いので、籠に入れて育てる。竹取の翁が竹を取っていると、この子を見つけてから後に竹を取ると、節と節との間の筒一つ一つに、黄金がはいっている竹を見つけることが度重なった。こうして翁は、だんだん裕福になっていく。

この子は、育てているうちに、ぐんぐん大きく成長していく。三ヶ月ほどになるころに、一人前の大きさの人になってしまったので、髪上げの儀式(成人した女子が髪を初めて結うこと)などあれこれ手配して、髪を結い上げさせ、裳(しょう)を着せる。帳台(ちょうだい:寝所)の中からも出さないで大切

この子は、育てているうちに、ぐんぐん大きく成長していく。三ヶ月ほどになるころに、一人前の大きさの人になってしまったので、髪上げの儀式(成人した女子が髪を初めて結うこと)などあれこれ手配して、髪を結い上げさせ、裳(しょう)を着せる。帳台(ちょうだい:寝所)の中からも出さないで大切 に養う。

に養う。

この子の容貌の清らかで美しいことは世間に類が無く、家の中は暗いところもないほど光満ちていた。翁は気分が悪く、苦しいときも、この子を見ると苦しいこともやんでしまった。腹立たしいことも気が紛れてしまうのだった。翁は(黄金 の入った)竹を取ることが長い間続いた。富豪の勢力家になった。

の入った)竹を取ることが長い間続いた。富豪の勢力家になった。

この子がとても大きくなったので、名を三室戸の斎部の秋田(あきた)を呼んでつけさせる。秋田は、なよ竹(しなやかな竹)の「かぐや姫」とつけた。このとき、三日間盛大に歌舞の宴を開いた。いろいろの歌舞音楽の演奏をしたのであった。男は分け隔てせずに誰でも呼び集めて、とても盛大に管弦の宴を開いた。

世界の男は、身分の高いのも身分の低いのも、なんとかしてこのかぐや姫を、妻にしたいものだ、結婚したいものだとうわさに聞いてどうしようもないほど称賛する。

世界の男は、身分の高いのも身分の低いのも、なんとかしてこのかぐや姫を、妻にしたいものだ、結婚したいものだとうわさに聞いてどうしようもないほど称賛する。

帝は、急に日を定めて、御狩りにお出かけになって、かぐや姫の家にお入りになって御覧になると、光が満ちあふれるように輝いて、美しい姿で座っている人がいた。「これだろう。」とお思いになって、近くお寄りあそばすと、逃げて入ろうとした袖をおとらえになったので、顔を覆ってそこに控えていたが、初めによく御覧になっていたので、比類なくすばらしくお感じになって、「放しはしないよ。」と言って、連れていらっしゃろうとすると、かぐや姫が答えて奏上(そうじょう:天子に申し上げる)する、「私の身は、もしこの国に生まれておりましたならお召し使いになってよろしいのですが、連れていらっしゃるのはとても難しいのではございませんでしょうか。」と奏上する。

帝は、「どうしてそんなことがあろうか。やはり連れて行こう。」と言って、御輿をお寄せになると、このかぐや姫は、急に見えなくなってしまった。あっけなく、残念だとお思いになって、本当に、普通の人ではないのだなあとお思いになって、

「それほどいやなのなら、お供としては連れて行かないよ。もとのお姿におなりください。せめてそのお姿だけでも見て帰ろう。」と仰せになると、かぐや姫は、もとの姿になった。

帝は、やはりすばらしいとお思いになるお気持ちを抑えきれない。こうして見せてくれた造麻呂(竹取の翁)にお礼をおっしゃる。そうしてお仕えしているもろもろの役人たちに、饗宴を盛大に催してさしあげる。

帝は、かぐや姫を残してお帰りになることを、満足ゆかず残念にお思いになったが、魂を残しとどめた気持ちがしてお帰りあそばした。御輿にお乗りになってから、かぐや姫に対して、帰るさの・・・帰途の行幸がもの憂く思われて、つい振り返ってしまって心が残る。私の言葉にそむいてあとに残るかぐや姫ゆえに。

お返事を、葎(むぐら:広い範囲に生い茂る雑草)はふ・・・葎がはい広がっている住居でも長年暮らしてきた私が、どうして玉の御殿を見る気になりましょうか。

これを、帝は御覧になって、ますますお帰りになる方向もわからないようにお思いになる。ご心中は、とても帰ることができそうにもお思いにならなかったけれども、だからといって、夜をお明かしになるわけにもいかないので、お帰りあそばした。

八月十五夜近くの月の夜に(縁側に)出で座っては、かぐや姫はとてもひどくお泣きになる。人の目も今はお隠しなさらずにお泣きになる。これを見て、親たちも「どうしたのですか。」と騒いで尋ねる。

八月十五夜近くの月の夜に(縁側に)出で座っては、かぐや姫はとてもひどくお泣きになる。人の目も今はお隠しなさらずにお泣きになる。これを見て、親たちも「どうしたのですか。」と騒いで尋ねる。

かぐや姫は泣きながら話すには「前々から申し上げようと思っておりましたが、きっと心をお惑わしになるであろうと思って、今まで過ごして参りました。 そんなに黙ってばかりいられようかと思ってうちあけてしまうのでございます。

そんなに黙ってばかりいられようかと思ってうちあけてしまうのでございます。

私の身はこの人間世界の人ではありません。月の都の人です。それなのに前世からの宿命がありましたためにこの人間世界へ参上したのでございます。今はもう帰らねばならぬ時になりましたので、今月の十五日に、あの月の国から迎えに人々が参上することになっています。どうしても帰って行かなければなりませんので、お嘆きなさるのが悲しいのを、この春以来思い嘆いておりました。」と言ってひどく泣くのを翁は「これは、なんということをおっしゃるのですか。竹の中から見つけてさしあげましたけれど、けし粒の大きさでい らっしゃったのを私の背丈と同じ高さになるまでお育て申し上げた我が子を、誰がお迎え申せましょうか。絶対に許すものですか。」と言って「私の方こそ死んでしまいたい。」と泣き騒ぐ様は、とても堪えがたい様子である。

らっしゃったのを私の背丈と同じ高さになるまでお育て申し上げた我が子を、誰がお迎え申せましょうか。絶対に許すものですか。」と言って「私の方こそ死んでしまいたい。」と泣き騒ぐ様は、とても堪えがたい様子である。

かぐや姫が言うには、「父母は月の都の人です。わずかの 間というので、月の都からやって参りましたが、このようにこの国では長い年月を経てしまったのでございます。月の都の父母のことも覚えておりません。ここでは、こんなに長く楽しく過ごさせていただいて、お親しみ申し上げました。(月の都へ帰るのは)うれしい気持ちもいたしません。悲しいだけでございます。しかし、自分の意志からでなく、行ってしまおうとしているのです。」と言って、共々にはげしく泣く。使用人たちも、長年慣れ親しんで、別れてしまうのを、気だてなどが上品でかわいらしかったことを見慣れているので、(別れてしまったらどんなに)恋しかろうかと思うと耐え難く、湯水ものどを通らぬ状態で、翁・嫗と同じ気持ちで嘆き合うのであった。

間というので、月の都からやって参りましたが、このようにこの国では長い年月を経てしまったのでございます。月の都の父母のことも覚えておりません。ここでは、こんなに長く楽しく過ごさせていただいて、お親しみ申し上げました。(月の都へ帰るのは)うれしい気持ちもいたしません。悲しいだけでございます。しかし、自分の意志からでなく、行ってしまおうとしているのです。」と言って、共々にはげしく泣く。使用人たちも、長年慣れ親しんで、別れてしまうのを、気だてなどが上品でかわいらしかったことを見慣れているので、(別れてしまったらどんなに)恋しかろうかと思うと耐え難く、湯水ものどを通らぬ状態で、翁・嫗と同じ気持ちで嘆き合うのであった。

立っている人たちは、衣装の美しいことは、他に似るものもない。飛ぶ車を一台伴っている。薄い衣を張った傘をさしている。その中に王と思われる人がいて、家に向かって、「造麻呂、出て来い。」と言うと、勇ましく思っていた造麻呂も、何かに酔ってしまったような気分がして、うつぶせに倒れていた。言うには、

「おまえ、心おろかなる者よ、わずかばかりの善行を翁が成したことによって、おまえの助けにしようと、ほんのしばらくの間ということで下したのだが、長い年月の間に、多くの黄金を賜って、生まれ変わったようになってしまっている。かぐや姫は、罪をお作りになったので、こんなに賤しいおまえのところに、しばらくいらっしゃったのだ。罪の償いのために下界に下った期間が終わったからこうして迎えるのに、翁は泣いたり嘆いたりするが、できない相談だ。早くお出し申せ。」と言う。

「おまえ、心おろかなる者よ、わずかばかりの善行を翁が成したことによって、おまえの助けにしようと、ほんのしばらくの間ということで下したのだが、長い年月の間に、多くの黄金を賜って、生まれ変わったようになってしまっている。かぐや姫は、罪をお作りになったので、こんなに賤しいおまえのところに、しばらくいらっしゃったのだ。罪の償いのために下界に下った期間が終わったからこうして迎えるのに、翁は泣いたり嘆いたりするが、できない相談だ。早くお出し申せ。」と言う。

翁が答えて申すには、「かぐや姫をご養育申し上げることは二十余年になりました。『ほんのしばらくの間』とおっしゃるので、疑問に思うようになりました。また別の所に、かぐや姫と申す方がいらっしゃるのでしょう。」と言う。

「ここにいらっしゃるかぐや姫は、重い病気にかかっておいでなので、とても出ていらっしゃることはできないでしょう。」と申すと、その返事はなくて、屋根の上に飛ぶ車を寄せて、「さあ、かぐや姫よ。けがれた所に、どうして長くいらっしゃってよいものか。」と言う。

閉じ込めてあった所〔塗籠〕の戸は、あっという間に、すっかり開いてしまった。格子もみな、人は開けないのに開いた。

嫗が抱いていたかぐや姫は、外に出て来た。とても留めることができそうにないので、ただ見上げて泣いている。

竹取の翁が心を乱して泣き伏している所に近寄って、かぐや姫が言うことに、「私のほうでも、心ならずもこうして帰って行くのですから、せめて昇るのだけでもお見送りなさってください。」と言うのだが、「どうして、悲しいのに、お見送りなんかいたしましょう。私をどうしろと言って、見捨ててお昇りになるのですか。いっしょに連れていらしてください。」と言って、泣き伏しているので、心が乱れてしまった。

「手紙を書き残して帰りましょう。恋しい時々には、取り出して御覧ください。」と言って、泣きながら書く、その言葉は、

「この国に生まれたのでしたら、お嘆かせ申し上げないときまでおそばにお仕えいたしましょう。過ぎて別れてしまうことを、返す返すも、不本意に存じます。脱いで残して置く着物を形見として御覧ください。月が出ている夜には、見おこしてください。お見捨て申し上げて帰って行く空からも、落ちてしまいそうな気持ちがします。」と書き置く。

天人の中に持たせている箱がある。天の羽衣が入っている。もう一つの箱には不死の薬が入っている。ひとりの天人が言うには、「壺にあるお薬をお召し上がりなさい。汚れたところのもの召し上がっていたので、御気分が悪いことでしょう。」といって、持って近寄ってきたので、少しおなめになって、少しを形見として脱いでおく着物につつもうとすると、側にいた天人がつつませなかった。

着物を、取り出して着せようとした。その時に、かぐや姫は、「ちょっと待ちなさい。」と言う。「天の羽衣を着た人は、心が違ってしまう、といいます。一言、言っておくべきことがあります。」といって、手紙を書く。

天人は「遅くなる」と言って、じれったがりなさるがかぐや姫は「情け知らずなことをおっしゃいまするな。」といってたいそう静かに、帝にお手紙を差し上げなさる。落ち着いた様子である。

「このように大勢の人をおつかわしくださりて、お引き留めなさいますけれど許さない迎えがやって参りまして、引き連れて行ってしまいますので残念で悲しいことでございます。宮仕えをいたさずじまいになってしましましたのを、このように複雑な身でございますので、納得できないときっとお思いなさっていらっしゃることでしょうが強情にもお受けせずじまいになりましたことを無礼なものと御心にとどめられてしまいましたことが心残りでございます。」と書いて、今はこれまでと天の羽衣を着るときになって、あなたさまのことをしみじみ懐かしく思い出すことよと書いて、壺の薬を添えて、頭中将を呼び寄せて献上させる。

中将には天人が受け取って渡す。中将が受け取ったのでさっと天の羽衣をお着せ申し上げたところ、翁を不憫だいとおしいと思っていたことも消え失せてしまった。この羽衣を着た人は悩みがなくなってしまったので空を飛ぶ車に乗り、百人ばかりの天人を引き連れて昇天してしまった。

その後、翁と媼は血の涙を流して悲嘆にくれたが、何の甲斐もない。かぐや姫の書き残した手紙を読んで聞かせたけれど、「どうして命が惜しかろうか。誰のために長生きしようか。何事も無駄になってしまった。」といって、薬も飲まず、そのまま起きあがることもなく病気になって寝込んでしまった。中将は、武士たちを引き連れて内裏へ帰参し、かぐや姫を戦って止めることができなかったことを、こまごまと奏上する。

その後、翁と媼は血の涙を流して悲嘆にくれたが、何の甲斐もない。かぐや姫の書き残した手紙を読んで聞かせたけれど、「どうして命が惜しかろうか。誰のために長生きしようか。何事も無駄になってしまった。」といって、薬も飲まず、そのまま起きあがることもなく病気になって寝込んでしまった。中将は、武士たちを引き連れて内裏へ帰参し、かぐや姫を戦って止めることができなかったことを、こまごまと奏上する。

薬の壺にお手紙を添えて、帝に差し上げる。広げてご覧になり、たいへんしみじみとあわれにお感じなされて、お食事も召し上がらず、管弦のお遊びなどもなさらなくなった。

大臣・上達部をお召しになり、「どの山が一番天に近いか」とお尋ねあそばすとある人が奏上して「駿河の国にある山が、この都からも近く、天にも近こうございます。」と申し上げる。

これをお聞きあそばして もう二度と会うこともできないと思うと、悲しみのあまり流す涙に身も浮くほどであり不老不死の薬も何の役に立とうか。

ふたりにはその年まで子供がいなかった。そこで住吉神社へお参りをし、今年こそは授かりますようにと、今でいう高齢出産覚悟でお祈りをした。

お婆さんは四十一歳で身ごもった。

と、いいながらもお爺さんはたいそう喜んでいた。

しかし五ヶ月、六ヶ月過ぎようとも全くお腹が大きくならなかった。それでも十月十日経つと陣痛が起こり、それは、それ は小さくてかわいらしい男の子を出産した。竹の物差しではかると一寸(メートル法で3㎝)しかなかった。

は小さくてかわいらしい男の子を出産した。竹の物差しではかると一寸(メートル法で3㎝)しかなかった。

現代で言えば超未熟児の赤子(あかご)は病気こそしなかったが、一向に背丈が伸びな かったので一寸法師と名付けられた。

かったので一寸法師と名付けられた。

老夫婦が我が子を化け物か妖怪だと思うのも致し方なかった。住吉大明神様はいかなる罪の報いにて、このような罰をわれらに与えるのだろうと思うようになった。一寸法師は十三歳になっても人並みに背丈にはならなかった。 このままでは嫁も来ないし、老後も面倒見てもらえない。いっそうのことどこへでもやって、立派な男の子でも養子にもらいたいと老夫婦は話し合っていた。

このままでは嫁も来ないし、老後も面倒見てもらえない。いっそうのことどこへでもやって、立派な男の子でも養子にもらいたいと老夫婦は話し合っていた。

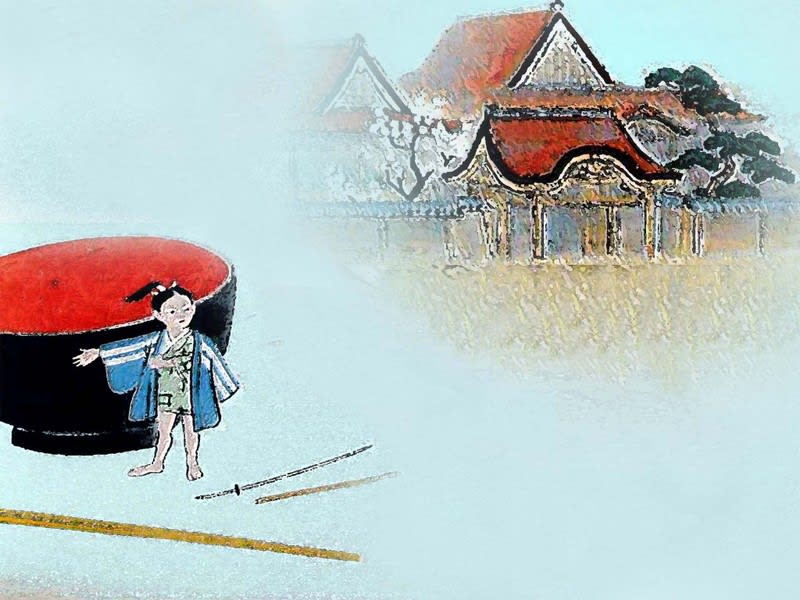

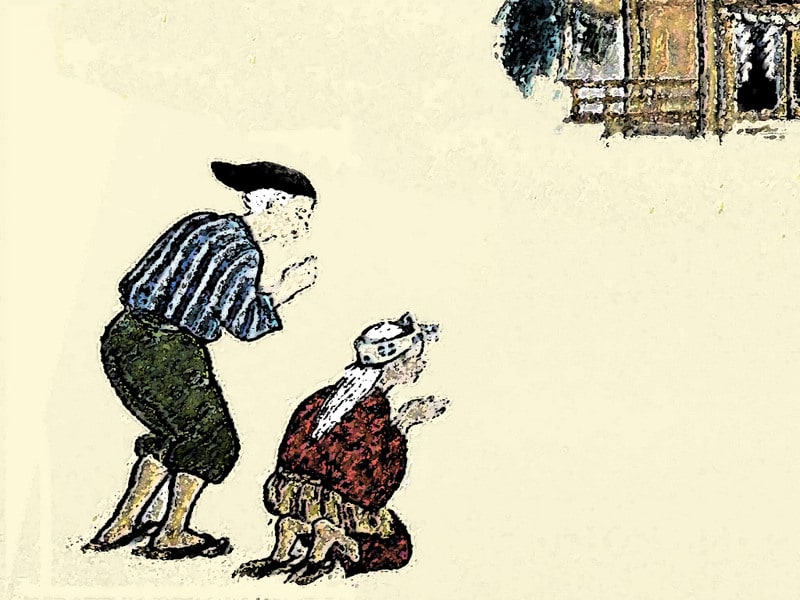

一寸法師は両親が自分を可愛がっていないことに気がつ いていた。追い出されるのなら自分から出ていった方がまだ格好がいい。一寸法師はお婆さんの裁縫箱から針を一本盗んで腰に差し、お爺さんの使っていたお椀と箸を持って家を出た。

いていた。追い出されるのなら自分から出ていった方がまだ格好がいい。一寸法師はお婆さんの裁縫箱から針を一本盗んで腰に差し、お爺さんの使っていたお椀と箸を持って家を出た。

一寸法師は武士になるために、近くの川にお椀を浮かべ、箸を櫂(かい)の代わりに都へと上っていった。

一寸法師は武士になるために、近くの川にお椀を浮かべ、箸を櫂(かい)の代わりに都へと上っていった。

こうして一寸法師は京都までやってきた。繁華街はまるで異国の地のようであった。人の多さといったら尋常ではない。小さな一寸法師に誰も目を留め ず、踏み殺されないようにするのが精一杯だった。

ず、踏み殺されないようにするのが精一杯だった。

三条の宰相殿という方の屋敷にやってきたのは本当に偶然のことだった。人の足がない方へそれていったら庭に上が り込んでいたのだ。

り込んでいたのだ。

誰もいないので「お頼み申す。どうか少し休ませて下さい。」と、叫んだところ、奥から宰相殿が出てきた。宰相殿はおもしろい声の持ち主を一目見たくて出てきたのだった。だ が、そこには誰もいない。どうしたことだろう。下足(げそく)をはいて庭へ出ようとした。

が、そこには誰もいない。どうしたことだろう。下足(げそく)をはいて庭へ出ようとした。

「ああ、お待ちになって下さい。私をお踏みにならないで下さい。」

一寸法師が足下で叫ぶと宰相殿はお気づきになって、

人間の姿をした小さな生き物に大変興味を持たれて、大笑いされた。

一寸法師は宰相殿に気に入られ、可愛がられていたことは確かだった。しかし、それは、愛玩動物のような扱いの可愛がられようだった。

そうこうするうちに一寸法師は十六歳になっていたが背丈は元のままであった。

宰相殿には十三になる美しい姫君がいた。一寸法師は一目見たときから恋に落ちていた。身分も違えば背丈も違う。かなうはずのない恋であったが、一寸法師はどうにか妻にしたいと思っていた。

一寸法師は謀略を立てた。そして、ある夜、祈祷などに使用する神聖な米を用意して、姫の寝室に侵入し、ぐっすり眠っている姫の口元にその特別な米を何粒かくっつけました。

そして、翌朝、「姫が神聖な神の米を盗んで食べた。」と宰相殿に訴えたのです。

当時の神仏に対する恐れというのは、今とは比べ物になりませんから、当然宰相殿は「このような行儀の悪い娘に育てた覚えはない。一寸法師共々始末してやる。」と激怒して、姫を即座に勘当してしまいます。宰相殿は姫を可哀想に思い誰か止める者はいないかと思いますが、継母の事であるため止めもせず、女房たちもつき添いしなかった。

一寸法師は策略どおり、姫とここを出ていくきっかけをつかんだ。姫は白昼夢でも見ているかのようで、何がなんだか分からなかったが、父上の剣幕に驚いて一寸法師と出ていかざるを得なかった。

誰も引き留めてはくれないことを寂しく思いながらも、姫は、船に乗って京都を離れた。風にながされて着いたのは風変わりな島だった。人の気配がない陰気くさいところだ。妖怪でも出てきそうだと思っていたところにふたりの鬼

誰も引き留めてはくれないことを寂しく思いながらも、姫は、船に乗って京都を離れた。風にながされて着いたのは風変わりな島だった。人の気配がない陰気くさいところだ。妖怪でも出てきそうだと思っていたところにふたりの鬼 が現れた。

が現れた。

千里先まで見えるという眼を持つ鬼は一寸法師を見つけると言った。

「あんなちびには似合わない、いい女をつれているぞ。」

「ちびは喰って、女を俺たちのものにしようじゃないか。」

赤い顔をした鬼は一寸法師をつまみ上げると芋虫を飲み込むように、噛まずに喉へ通そうとした。一寸法師は鬼の喉チンコをうまい具合につかむと、反動をつけて鼻に潜り込んだ。針でちくちく粘膜を突き刺すと、赤鬼は鼓膜が破れんばかりの大声を張り上げた。耳をふさいで逃げ回るとどこをどう入ったのか、一寸法師は鬼の目から出てきた。

赤い顔をした鬼は一寸法師をつまみ上げると芋虫を飲み込むように、噛まずに喉へ通そうとした。一寸法師は鬼の喉チンコをうまい具合につかむと、反動をつけて鼻に潜り込んだ。針でちくちく粘膜を突き刺すと、赤鬼は鼓膜が破れんばかりの大声を張り上げた。耳をふさいで逃げ回るとどこをどう入ったのか、一寸法師は鬼の目から出てきた。

これに恐れおののいた鬼は姫も宝も打ち出の小槌もなにもかも、置き去りにして極樂淨土の戌亥〔西北〕の、いかにも暗き所へ、ようやく逃げていった。

これに恐れおののいた鬼は姫も宝も打ち出の小槌もなにもかも、置き去りにして極樂淨土の戌亥〔西北〕の、いかにも暗き所へ、ようやく逃げていった。

「打ち出の小槌は何でも願いが叶うのですよ。」

と、姫が教えてくれたので一寸法師は早速試してみることにした。一番の願いは……。

と、姫が教えてくれたので一寸法師は早速試してみることにした。一番の願いは……。

一寸法師は小槌を乱暴に手に取り、激しく打った。「大きくなあれ、大きくなあれ。」

一寸法師は小槌を激しく振りながら言った。それは姫を抱かんとする欲望からであった。すると、身長は六尺(メートル法で182cm)になり改名しなくてはならないくらい大きくなった。小さすぎてその顔立ちはよくわからなかったが、大きくなってみると何とも立派な青年だった。出し抜かれたことも知らず、姫はたちまち惚れてしまった。

「どうかわたくしと一緒になって下さいまし。」

一寸法師はもちろん喜んで受けた。そして、先ずは飯を打ち出し、飯を食べ、金銀を打ち出し京へ上った。五條あたりに宿をとり、十日ほど滞在していたが、一寸法師の噂は世間に広まり、宮中に呼ばれた。帝は一寸法師を気に入り、中納言まで出世した。

その後も小槌で金や銀を振りだして、たいそう金持ちになった。子供も三人授かった。

その後も小槌で金や銀を振りだして、たいそう金持ちになった。子供も三人授かった。

結局のところ、巡りに巡って、住吉大明神のお約束どおり、末代まで繁栄していった。老夫婦はというと、寂しく貧しい暮らしを続けていた。一寸法師をぞんざいに扱わなければ、恩恵にあやかることができたであろうに。

これこそ、我が子を大切にしなかった老夫婦に与えられた罰であった。

お-とぎ【御伽】

《貴人・敬うべき人のための「とぎ」の意》1夜のつれづれを慰めるために話し相手となること。また、その人。「若君の―をする」2 寝所に侍ること。また、その人。侍妾。3「御伽話」の略。「―の国」

ほう-し【法師】

1 仏法によく通じ、人々を導く師となる者。また一般に、僧。出家。ほっし。2俗人で僧形をした者。「琵琶(びわ)―」「田楽―」3 《昔、男の子は頭髪をそっていたところから》男の子。

辞書:大辞泉より

上記の御伽の解説で分かるとおり、「御伽噺」とは本来子供のものではなく、大人のためのものだったのです。

ですから、この「一寸法師」も単なる勧善懲悪的な話しではなく、ひねくれものの小さな男が野望を抱いて京は上り、女を騙して結婚し、父母は差し置き自分だけが裕福になるという、極めて現実的な人間の本性を描いたものだったのです。

この噺が夜のつれづれを慰めるための噺だとすると、「大きくなあれ、大きくなあれ。」という言葉も男性そのものをさしているような気さえします。普通、背丈の場合、「高くなれ。」も即は「伸びろ。」が一般的だと思います。

その一物を見て、姫がその気になったのだとすれば、かなりエロティックな「夜伽噺」だったのではないでしょうか。

昔話の絵本では、侍のような姿で描かれている一寸法師ですが、この「法師」という呼び方でわかる通り、彼は侍ではなく、「法師」の類に入れられる職業だったと思われます。上記ほう-し【法師】参照。

しかし、お寺で修行した話は出てきませんから、お坊さんではなく、祈祷師、あるいは陰陽師・・・といったたぐいの職業ではないでしょうか。当時は、こういった人たちも法師と呼ばれていたようです。そうすれば、彼が祈祷に使う神聖な米を持っていた事も頷けます。

そして、加えて、彼は鍼灸師でもあったのではないかとも感じられます。

それは、彼の持っていた刀がわりの針です。これが、いわゆる縫い針ではなく、鍼灸に使う針だったとしたらどうでしょう。

この時代、原因不明の病気は何か悪い物が体に入って起こると考えられていて、そういう場合は僧侶と祈祷師と陰陽師と医者・鍼灸師が、協同して治療にあたるというのが普通のことでした。

その原因のわからない悪い物を「鬼」と表現する事も、周知の通りです。

つまり、この一寸法師の物語は、無名の陰陽師が、その祈祷と鍼灸の技術で、有力な貴族の姫を病気から救った事によって名声を得た話が、徐々に変化し、勧善懲悪、立身出世の噺になったのではないでしょうか。

しかし、この噺は矛盾に満ちています。一寸法師は鬼退治して名を上げたのではなく、鬼の残していった宝を奪い、打ち出の小槌で財を得たのです。鬼即ち悪人の上前をはねて財宝を奪い、打ち出の小槌という不労所得により財を得たのです。

一寸法師をぞんざいに扱わなければ、恩恵にあやかることができたであろうに。老夫婦は罰を受けたのだという結末は本末転倒かと思います。

ぞんざいに扱ったからこそ一寸法師は家を飛び出したのであり、可愛がって育てていれば、何もおこらなかったことになります。これこそが、この物語の皮肉なところなのかもしれません。

娘は濡れ衣を着せられた状態で一寸法師に預けられるが、求婚者の携えてきた食物を口にすればその男の意思を受け入れたものと見なす観念が働いているという説もあります。

「さて一寸法師は是れを見て、まづ打出の小槌をらんばうし〔亂暴しであらう:烈しく打つ意〕」とあるように、しかしこれには無理があります。一寸法師に小槌が持てるはずがないからです。そこは荒唐無稽の噺として、ここにこそ一寸法師の姫に対する欲望が表れているのだと思います。

現代では、姫が小槌を打つように改変されていますが、本来は違うのです。

尚、「鬼」については2009.08.29鬼を御参照下さい。

一寸法師における打ち出の小槌は、姫との結婚の条件を整える道具であった。また、2009.04.16浦島太郎では、玉手箱が乙姫との絶縁を完成させる。何か不思議な感じがする。

したっけ。

浦島太郎の昔話は知らない人いないと思いますが、みなさんの知っている浦島太郎はオリジナルではありません。では、オリジナルはどのような話なのか、それも諸説あってはっきりは分かりませんが、私なりに調べてみましたので、暇潰しに、お読みください。話がややこしいので、お疲れの方はご遠慮ください。

浦島太郎Ⅰ

浦島太郎は漁師だった。ある日、太郎は子ども達が亀をいじめているところに出くわした。太郎が亀を助けると、亀はお礼に竜宮城に連れて行ってくれるという。

浦島太郎は漁師だった。ある日、太郎は子ども達が亀をいじめているところに出くわした。太郎が亀を助けると、亀はお礼に竜宮城に連れて行ってくれるという。

太郎は、亀にまたがり、竜宮城に連れて行ってもらった。竜宮城には乙姫がいて、太郎を歓待してくれた。鯛や平目の舞い踊りを見て時間を過ごし、絵にもかけない美しさであった。

しばらくして太郎は帰りたいと乙姫に申し出た。乙姫は引き止めたが、無理だと悟ると、玉手箱を「決して開けてはならない」として、太郎に渡した。

太郎が亀に跨り浜に帰ると、太郎が知っている人は誰もいなかった。おかしいと思いつつ太郎が玉手箱を開けると、中から煙が出てきた。そして、その煙を浴びた太郎は老人になっていた。

竜宮城で浦島太郎が過ごした日々は数日だったが、地上では700年(300年説もある)が経っていたのだ。

これが、みなさんの知っている浦島太郎の粗筋です。

疑問①:浦島太郎は本当に漁師だったのか?漁師なら舟で海にでるはず。浜で、子供たちに出会うのは不自然ではないのか?

疑問②:子供たちは何故亀をいじめていたのか?子供の心理からして、亀などいじめても、頭、手足を引っ込めているだけで面白くも何ともないのではないか?もし、いじめるならワンニャンと鳴いて逃げ回るであろう犬猫等の方が自然ではないのか?(愛犬家、愛猫家にとっては不愉快であろうがお許しください)

疑問③:竜宮城って何故海の中なのか?そのころ水中都市があったのか?何故太郎はそこで生きられたのか?

疑問④:乙姫とは何者か?何故水中で生きていられるのか?

疑問⑤:玉手箱とは何か?時間を閉じ込めるタイムカプセルなのか?

疑問⑥:太郎は700年も経って、何故お爺さんになったのか?700歳までいきられる人間などいるはずがない。未来なら未だしも、過去の話である。

等々疑問は尽きない。

浦島太郎Ⅱ

「浦島太郎」として現在伝わる話の型が定まったのは、室町時代に成立した短編物語『御伽草子』による。その後は良く知られた昔話として様々な媒体で流通することになる。亀の恩返し(報恩)と言うモチーフを取るようになったのも『御伽草子』以降のことで、乙姫、竜宮城、玉手箱が登場するのも中世であり、『御伽草子』の出現は浦島物語にとって大きな変換点であった。

浦島太郎は丹後の漁師であった。ある日、釣り糸に亀がかかったが、「亀は万年と言うのにここで殺してしまうのはかわいそうだ。助けてやった恩を忘れるな。」と逃がしてやった。

数日後、一人の女人が舟で浜に漕ぎ寄せて自分はやんごとなき方(高貴な方)の使いとして太郎を迎えに来た。姫が亀を逃がしてくれた礼をしたい旨を伝え、太郎はその女人と舟に乗り大きな宮殿 に迎えられる。

に迎えられる。

ここで姫と三年暮らし(七日、七年等諸説あり)、太郎は残してきた両親が心配になり帰りたいと申し出た。姫は、自分は実は太郎に助けられた亀であったことを明かし、けして開けてはならぬと言い、玉手箱を手渡した。

太郎は元住んでいた浜にたどり着くが、村は消え果ていた。ある一軒家で浦島何某の事を尋ねると、近くにあった古い塚がその太郎と両親の墓だと教えられる。絶望した太郎は玉手箱を開け、三筋の煙が立ち昇り太郎は鶴になり飛び去った。

浦島は鶴になり、蓬莱の山にあひをなす(仲間となって居る。 仙人の仲間であろう。)。亀は甲に三せきのいわゐをそなへ(甲に三正〔天地人〕の祝ひを備へ)、万代を経しと也。(中略、両者は)夫婦の明神になり給ふ

浦島太郎Ⅲ

最古の記録は『日本書紀』の雄略紀にあり、また『丹後国風土記』逸文には、貴人である水江の浦嶋子(うらのしまこ)と神女である亀比売(かめひめ)の物語として以下のように記されている。

嶋子が海に船を出し釣りをしていると五色の亀が釣れ、その亀が女(亀姫)に変身し、嶋子を蓬莱山(ほうらいさん:常世の国)へと連れていく。

嶋子はそこで亀姫と夫婦となり三年間(七日、七年等諸説あり)暮らすが、ある日故郷に帰りたいと姫に告げる。

姫は玉匣(たまくしげ)を嶋子に授け「私の元へ戻りたいと思うなら、この箱を開けてはいけない」と言い含めて送り出す。

嶋子が故郷に帰ると、そこでは三百年(七百年説あり)が経ってしまっており、途方に暮れた嶋子は約束を忘れ玉匣を開けてしまう。

すると嶋子の若い肉体は風雲と共に飛び去ってしまい、嶋子は涙にむせびながら徘徊した。 匣(くしげ)は櫛などの化粧道具を入れる箱で、櫛笥とも書かれ、美しく飾られていたところから玉匣と呼ばれており、後に玉手箱に変わる。おなじように風雲は煙に変わる。

匣(くしげ)は櫛などの化粧道具を入れる箱で、櫛笥とも書かれ、美しく飾られていたところから玉匣と呼ばれており、後に玉手箱に変わる。おなじように風雲は煙に変わる。

化粧道具の箱を渡すということは、「私はあなたのためにしか、化粧をしません」という愛情の表現であり、いわば女の誓い。つまり、「私がこれだけあなたを想っているのだから、あなたも私を忘れずに必ず戻ってきてください」という意味になる。

他の形の物語では、嶋子が必ず帰ると約束をするものもあり、亀姫が開けないでくれと言った玉匣を開くか開かないかは、約束を破るか破らないかということと、重なっている。

他の形の物語では、嶋子が必ず帰ると約束をするものもあり、亀姫が開けないでくれと言った玉匣を開くか開かないかは、約束を破るか破らないかということと、重なっている。

ゆえに箱を開けた嶋子は夫婦の約束を破ったこととなり、その報いを受ける。

また、亀姫以外が化粧箱を開ける場合は、他の女性の存在が見られるはずで、その意味もあるのかもしれない。

また亀姫が玉匣に込めた想いを、嶋子は正確に理解していなかったのではないかと思われ、風流を解さない人間が恋愛に失敗するという風刺を含んでいるのかもしれない。

玉匣を開け老人となった嶋子は、後に地仙になったとされる。解釈によっては、陸亀になったと取れなくもない。

また『万葉集』では、嶋子は老いた後死んでしまっている。

室町から江戸時代に成立した『御伽草子』で、浦島太郎と竜宮の姫の形で広まり、その後明治時代になり現在の昔話の形に固まった。

一説に、ここから「亀は万年の齢を経、鶴は千代をや重ぬらん」と謡う能楽の「鶴亀」などに受け継がれ、さらに、鶴亀を縁起物とする習俗がひろがったとする。

一説に、ここから「亀は万年の齢を経、鶴は千代をや重ぬらん」と謡う能楽の「鶴亀」などに受け継がれ、さらに、鶴亀を縁起物とする習俗がひろがったとする。

いずれにせよ、女性を裏切ることは軽々にしてはならないと云うことでしょうか。女性の想いはそれほど深いと云うことなのでしょう。