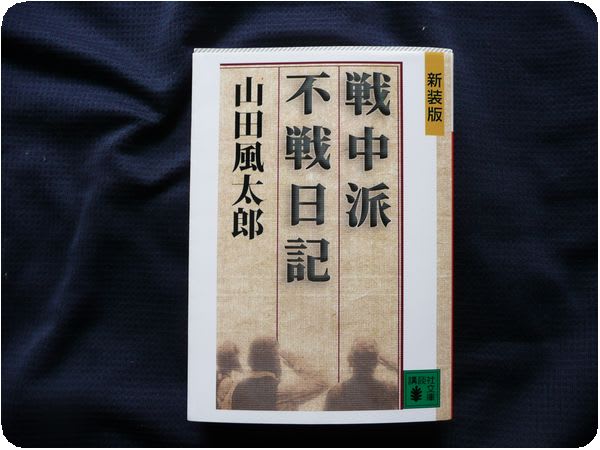

中秋の名月も過ぎましたが、また夏の話です。8月にはいつも戦争をテーマにした本を読むことを心がけているのですが、今年は山田風太郎の忍法帖シリーズを読んでいたので、そのシリーズの中にあった『戦中派不戦日記』という歴史物でも忍者物でもない、作者が綴っていた1945年の1月1日から12月31日までの日記を本にしたものを読んでみました。

当時山田誠也と名乗っていた青年は丁度大学生、医者を目指していたので医科大学へ通っていました。戦時中なのに食べるものや着るものに不自由している節が見えないので、下宿しているとは言え、結構裕福な家庭環境だったのでしょう。

作者の小説を読んでいると反戦的思想を汲み取る私ですが、日記を読むと彼の青春時代は戦争イケイケ派だったのですね。あの戦争に意義や展望などは持ってはいなかったのですが、もうこうなったら一億玉砕、「やるしかないわい!」的な発想で本土決戦を声高に主張しています。

学徒動員で次々に同年代の若者が戦場に連れられ死んで行く姿を羨ましがり、自分はもっと勉強して軍医となって役に立ちたいなどと思っている辺りが、あの戦争中に生きていた人達の今からすると尋常で無い価値観が蔓延していたことの証しでしょう。その頃から戦争はアカンというようなことを思っている人は少なかったんだろうと思い知らされるのです。

今でこそ自由にものが言え、平和な暮らしの中で殺しあう不安から逃れられていますが、それがどれほど尊いものかを感じている人はやはり少ないのでしょう。どんな世にあっても、どんな状況に置かれても、何が真実なのかを見つめる目を養うことは人として生きていく上では大切なことだと思います。

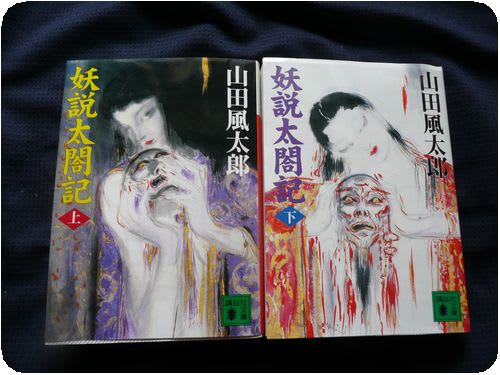

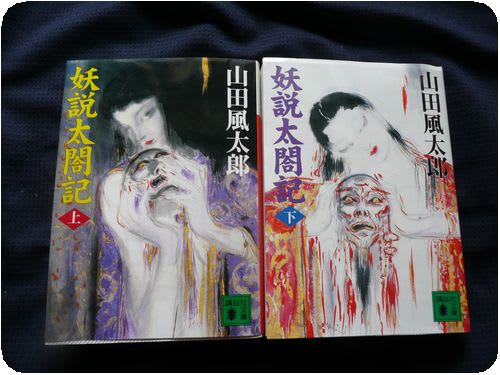

この『妖説太閤記』がジュンク堂の本棚に並んであった忍法帖シリーズの最後の本、このシリーズは何故か1~4巻が無いので、これで完結かどうかも定かではありません。

太閤記は江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵によって秀吉の生涯を描いたものが有名ですが、『信長公記』の太田牛一も『太閤軍記』を書いており、近代では吉川英治や山岡壮八、司馬遼太郎なども筆を執っていますが、当の山田風太郎の本はあまり紹介されていません。

私は大阪育ちですが、どちらかというと秀吉が好きではないので、今まで『太閤記』は読んだことがありません。では何故この歳に至って『太閤記』を読む気になったのか・・・それは単に山田風太郎の忍法帖シリーズに並んでいたからと、山田風太郎なら本能寺の変をどう描くのかというような期待感があったのです。事実、光秀が信長を討ったのは秀吉の長年の企みのなせる業で、秀吉は光秀がいつ信長を討つのかをずっと待っていたことになっていて、私もそうでなくてはとずっと思っていたのでした。

そしてこの『妖説太閤記』で秀吉は無類の女好きに描かれており、天下人ではあるまじき醜態ぶりを曝け出しているのには、我が意を得たり、胸を撫で下ろす気分なのです。

今年の大河ドラマの『江』、信長の妹・お市の方の三女なのですが、この本では『おたつ』という名で登場しています。

当時山田誠也と名乗っていた青年は丁度大学生、医者を目指していたので医科大学へ通っていました。戦時中なのに食べるものや着るものに不自由している節が見えないので、下宿しているとは言え、結構裕福な家庭環境だったのでしょう。

作者の小説を読んでいると反戦的思想を汲み取る私ですが、日記を読むと彼の青春時代は戦争イケイケ派だったのですね。あの戦争に意義や展望などは持ってはいなかったのですが、もうこうなったら一億玉砕、「やるしかないわい!」的な発想で本土決戦を声高に主張しています。

学徒動員で次々に同年代の若者が戦場に連れられ死んで行く姿を羨ましがり、自分はもっと勉強して軍医となって役に立ちたいなどと思っている辺りが、あの戦争中に生きていた人達の今からすると尋常で無い価値観が蔓延していたことの証しでしょう。その頃から戦争はアカンというようなことを思っている人は少なかったんだろうと思い知らされるのです。

今でこそ自由にものが言え、平和な暮らしの中で殺しあう不安から逃れられていますが、それがどれほど尊いものかを感じている人はやはり少ないのでしょう。どんな世にあっても、どんな状況に置かれても、何が真実なのかを見つめる目を養うことは人として生きていく上では大切なことだと思います。

この『妖説太閤記』がジュンク堂の本棚に並んであった忍法帖シリーズの最後の本、このシリーズは何故か1~4巻が無いので、これで完結かどうかも定かではありません。

太閤記は江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵によって秀吉の生涯を描いたものが有名ですが、『信長公記』の太田牛一も『太閤軍記』を書いており、近代では吉川英治や山岡壮八、司馬遼太郎なども筆を執っていますが、当の山田風太郎の本はあまり紹介されていません。

私は大阪育ちですが、どちらかというと秀吉が好きではないので、今まで『太閤記』は読んだことがありません。では何故この歳に至って『太閤記』を読む気になったのか・・・それは単に山田風太郎の忍法帖シリーズに並んでいたからと、山田風太郎なら本能寺の変をどう描くのかというような期待感があったのです。事実、光秀が信長を討ったのは秀吉の長年の企みのなせる業で、秀吉は光秀がいつ信長を討つのかをずっと待っていたことになっていて、私もそうでなくてはとずっと思っていたのでした。

そしてこの『妖説太閤記』で秀吉は無類の女好きに描かれており、天下人ではあるまじき醜態ぶりを曝け出しているのには、我が意を得たり、胸を撫で下ろす気分なのです。

今年の大河ドラマの『江』、信長の妹・お市の方の三女なのですが、この本では『おたつ』という名で登場しています。