今日は大学の仕事おさめでしたが、僕の方は、お正月返上で国立大学協会の報告書作成です。ちなみに今は夜中の3時です。

今回は、国立大学間の格差拡大がテーマです。僕の前任の三重大学長であった矢谷先生(1998~2004)の口癖は、三重大学が大学院重点化にもれたことが、とてつもなくくやしい、ということでした。大学院重点化は、一部の上位大学だけに予算化されて大学院の学生定員が大幅に増やされるとともに、教員数が増やされましたが、多くの中小規模あるいは地方の国立大学では認められませんでした。

上位大学に追いつけ追い越せとがんばってきた多くの地方大学は、国の政策によって突き放されることになり、矢谷元学長だけではなく、多くの地方国立大学の学長先生が同じように悔しい思いをしたことであると思います。

大学院重点化に際して、教員の所属する本籍が学部から大学院に移され(大学院の部局化)、一般の国民には分かりにくい長たらしい名称が冠されました。重点化が認められなかった多くの大学では、上位大学に倣って、大学院の部局化と分かりにくい長たらしい名称への変更という、あまり本質的な意味があるとは思えない空しいいとなみだけをすることになりました。

ニュースなどで、長たらしく仰々しい名前が冠された大学院教授が紹介されるたびに、矢谷元三重大学長の口惜しさのにじんだ言葉が思い出されます。

今日は、このような国立大学間の格差拡大がテーマです。ちょっとブログが膨大になりすぎましたので、一部のスライドを最後にもっていきました。

*******************************************************

5.学術論文産生(または国際競争力)についての国立大学間格差拡大について

先に、大学の類型別および学術分野別の論文数の推移について検討したところであるが、本節では、国立大学における格差拡大の視点から、大学群別および学術分野別に論文数および国際競争力の推移を検討し、統計学的分析を行なった。

1)比較検討する大学群および分析方法

今回、比較検討した71国立大学の群分けとしては、図表III-10の国立大学の類型別分類において、医学部を有する大規模総合大学および東京医科歯科大学を「医学部を有する大規模大学」(国立医有大、n=14)、医学部を有する中規模総合大学および東京医科歯科大学以外の3単科医科大学を「医学部を有する中規模大学」(国立医有中、n=28)とし、その他を「医学部を有さない大学」(国立医無、n=29)として、3大学群を比較検討した。

同時に、国立大学、公立大学、私立大学という枠組みでも群間比較を行った。

なお、医学部を有する国立大学の中での大規模大学と中規模大学の区別は、2000~2012年にかけての全分野論文数(3年平均値)が上位14位か15位以下であるかによって行った。東京医科歯科大学については、全分野論文数が14位に入るのは2008年以降であるが、臨床医学および生命科学分野の論文については、それ以前から旧帝大に次ぐ多さであり、大規模大学に含めることが妥当と判断した。

医学部を有さない国立大学を、大規模大学とそれ以外に分けることについては、東京工業大学の論文数が突出しており、1大規模大学とその他の大学という群分けになるため、分けずに一括して分析した。ただし、東京工業大学を除外して分析しても、統計学的分析の結果は変わらなかった。

また、大学院大学の中で総合研究大学院大学(GRAD UNIV ADV STUDIES)は、18の大学共同研究利用機関等をキャンパスとする大学院大学であり、他の大学および大学院大学とシステムが大きく異なるため、今後の各種の分析において除外することとした。

大学群間格差は、2000年と2012年の論文数の比率(2012年値/2000年値、いずれも3年平均値)で検討することとした。

また、前節で検討した、成熟主要国家の論文数との比率(国際競争力)をとる方が、カーブが滑らかとなるため(データベースへの収載学術誌の取捨選択等の外部要因の影響が小さくなると考えられる)、G7の6か国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、米国)の人口百万当り論文数の平均値に対する割合を求めて、その推移を比較することとした。2000年と2012年の国際競争力の比率(2012年値/2000年値)について、大学群間で統計学的分析を行なった。

なお、論文数を用いた場合も、国際競争力を用いた場合も、2012年値/2000年値の比率の大学群間統計学的分析の結果は同様であり、結論は変わらなかった。

統計学的分析は、比較する集団の正規性および等分散性が得られる場合は、一元配置分散分析およびpooled t 検定、いずれかが得られない場合は、Kruskal-Wallis検定およびjoint Wilcoxon検定を用い、危険率5%以下をもって統計学的に有意とした。

また、図表III-68は、各大学の2004年の論文数(生命科学分野)と2000年~2012年にかけての論文数の増加率(%)の相関を示した図であるが、論文数50未満の大学群では変動が大きくなり、統計学的分析に影響を与えうると判断されたため、2004年~2008年の間に年間論文数(3年平均値)が50に達しない大学は、統計学的分析から除外することとした。この原則を、各学術分野別の大学群間比較においても適用したため、学術分野ごとに比較する大学の構成が異なることとなった。

2)各大学群における長期的な学術論文数、2000年を基準とする論文数比率、および論文数シェアの推移

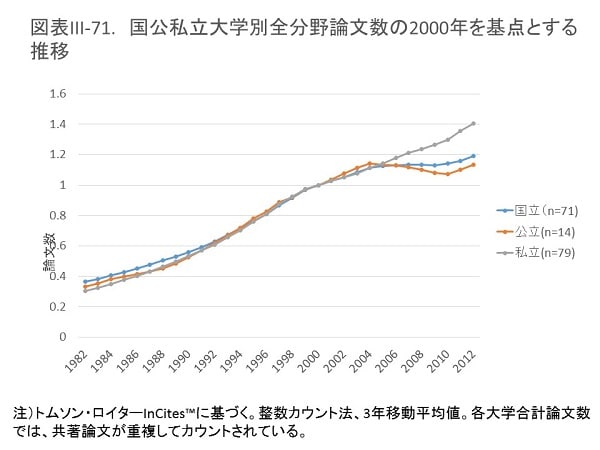

図表III-69およびIII-70は1982年から2012年の30年間の学術論文数の推移を、それぞれ国公私立大学群、および、3国立大学群(医学部を有する大規模大学、医学部を有する中規模大学、医学部を有しない大学)について、示したグラフである。

まず、国公私立大学の中では、国立大学群が最も多く論文数を産生しており、また、国立大学群の中では、医学部を有する大規模大学群が最も多数の論文を産生していることがわかる。

論文数の推移をみると、図表III-69では、国立大学および公立大学が最近の約10年間停滞傾向を示しているのに対して、私立大学は増加を続けている。また、図表III-70からは、国立大学の各群とも最近の約10年間は停滞しているが、その腰折れの時期や程度が異なっていることがわかる。

この最近10年間ほどの各大学群の論文数の変動の違いは、2000年を基準とする比率で表現すると、より明確になる。

国公私立大学の比較(図表III-71)では、国公立大学が腰折れをしているのに対して、私立大学は直線的に論文数を増やしていることがわかる。

国立大学の3群間では(図表III-72)、医学部を有する中規模大学が、まず2000年頃に腰折れを起こして大規模大学との間に格差が拡大し、医学部を有しない大学は、それに遅れて2004年頃に腰折れを起こし、大規模大学との間に格差が拡大したことが伺える。

また、図表III-72から、2000年頃までは医学部を有する中規模大学および医学部を有さない大学は、医学部を有する大規模大学よりも急速に論文数を増加させていることがわかる。

これらの変化は、論文数の大学群間シェアの変化にも反映される。図表III-73は、各大学群のシェアの推移を示したものであるが、医学部を有する大規模国立大学は2000年頃までシェアを落として、その後はほぼ一定となっている。医学部を有する中規模国立大学は2000年頃までシェアを徐々に増やしてきたが2000年頃からシェアを減らし、医学部を有さない国立大学も2004年ころからシェアを減らしていることが読み取れる。私立大学は徐々にシェアを増やしている。

図III-72~III-74は、それを円グラフで示したものである。(本節の最後に移した)

3)論文産生能力(国際競争力)についての国立大学群間格差の検討

まず、全分野論文数について検討したが、その際、先にも述べたように総合研究大学院大学および2004~2008年の間の年間論文数が50に満たない大学を除外した。その結果、医学部を有さない国立大学が3大学減となって26大学、私立大学が1大学減って78大学となった。

この構成でもって、各群に含まれる大学の平均論文数、および、国際競争力の推移を図表III-77およびIII-78に示した。

そして、国際競争力の2000年値を基準とする比率の推移を示したグラフが図表III-79である。この2012年値について統計学的検討を行なった。

同様に各学術分野(工学系、生命科学系、臨床医学、農学・理学・社会科学系)においても、国際競争力の2000年値に対する2012年値の比率でもって、各大学群間の有意差検定を行った。それを図表III-80とIII-81にまとめた。

各学術分野において、論文数に基づいて除外する大学数が異なるので、学術分野ごとに各群を構成する大学数が異なることに留意されたい。つまり、例えば、医学部を有する大規模国立大学と中規模国立大学について、臨床医学の比較の場合はn=14とn=28の比較になるが、農学・理学・社会科学系の論文数を比較する場合には、n=13とn=18の比較になるので、必ずしも同じ集団の比較をしていることにはならない。

学術分野別の分析において、農学・理学・社会科学系を1つに括った理由は、それぞれで分析しようとすると2004~2008年の間に50以上の論文数を産生している大学が少なく、統計学的検討が困難になることによる(例えば社会科学系では全体で6大学程度しかない)。

また、図表III-77およびIII-78の棒グラフの数値は、集団が正規分布をして等分散性である場合(臨床医学における国立大学群間比較の場合)は平均値を示したが、それ以外は中央値であることに留意されたい。例えば全分野論文数における国際競争力の2000-2012年の比率について、図表III-79のグラフの値(平均値)と、図表III-77およびIII-78の値(中央値)とは一致しない。

まず、国公私立大学間の全分野論文数における国際競争力の2000-2012年比率については(図表III-77)、私立大学が国立大学に比較して有意に高い値であった。なお、私立大学と公立大学の間には有意差は認められなかった。学術分野別では臨床医学において、私立大学は国立大学および公立大学に比較して有意に高かった。私立大学の臨床医学論文産生の国際競争力は2000年-2012年の比率がほぼ「1」であり、この12年間ほぼ同程度の国際競争力を維持していると考えられる。

なお、農学・理学・社会科学系分野においても、私立大学は国立大学および公立大学に比較して有意に高い値であったが、公立大学が3大学、私立大学が7大学という群間の比較であるので、解釈には注意を有すると思われる。

国立大学群間の比較においては(図表III-78)、医学部を有する大学規模大学は、国際競争力の2000-2012年比率について、全分野、工学系、生命科学系、および臨床医学の各分野について、中規模大学よりも統計学的に有意に高い値であり、また、全分野および工学系分野において、医学部を有さない大学よりも有意に高い値であった。農学・理学・社会科学分野については、3つの国立大学群間に有意差は認められなかった。

なお、各学術分野における、各大学群の平均論文数、国際競争力、2000年を基準とする国際競争力の比率の推移について、図表III-82~図表III-93に示した。(この節の最後に移した)

<含意>

今回は、国立大学間の格差の変化という視点から、2000年から2012年にかけての大学群間の論文産生能(国際競争力)の変化について検討した。

その結果、医学部を有する大規模国立大学と、それ以外の国立大学の間には、論文産生能(国際競争力)について、2000年から2012年にかけて格差が拡大したことを示唆する結果が得られた。

1982年から30年間の論文数の推移をみると、2000年頃までは、大規模大学以外の大学群の方が早い速度で論文数を増やし、当初から存在した大きな格差を若干縮めている。しかし、2000年頃以降に腰折れを起こし、あるいは、腰折れを起こさせられて、再び大規模大学との格差が開いてしまった。一生懸命、大規模大学に追いつけとばかりに頑張ってきた中・小規模あるいは地方国立大学の悲哀を感じさせるデータである。

医学部を有する中規模国立大学と医学部を有さない国立大学とでは、格差拡大のパターンにやや異なる傾向が観察され、両群とも2000年頃までは、医学部を有する大規模国立大学よりも早い速度で論文数を増やしてきたが、まず、医学部を有する中規模大学が2000年頃から腰折れを呈し、それにやや遅れて医学部を有さない国立大学が腰折れを起こす形で、大規模大学との格差が拡大した。

格差拡大は、学術分野の違いによってもやや異なり、医学部を有する中規模国立大学においては、全分野、工学系、生命科学系、臨床医学の各分野において、また、医学部を有さない国立大学においては、全分野および工学系分野において大規模大学との格差が有意に拡大した。ただし、農学・理学・社会科学分野においては、格差拡大は観察されなかった。

工学系、生命科学系、臨床医学の分野の論文数は、全体の論文数の約80%を占めており、これらの分野における格差拡大が、全分野における格差拡大に反映されたものと考えられる。

論文数全体の約20%を占める農学・理学・社会科学分野においては、格差拡大は明瞭ではなかった。この理由は定かではないが、一つは、これらの分野では大学間の論文数の偏りが大きく、必ずしも他の分野の場合と同じ群間比較になっていないことが挙げられる。

また、前節で提唱した「限界成長余地仮説」でも説明できるかもしれない。この仮説は、国際競争力が比較的高かった工学系、生命科学系、臨床医学分野においては、2001~2002年をピークとして国際競争力が大きく低下したが、比較的低かった農学・理学・社会科学系では国際競争力の低下が軽微であったことを説明するために、これらの分野や組織ではストレスやマイナス環境に対して対応できる何らかの「限界成長余地」が残されていたのではないか、と考える仮説である。農学・理学・社会科学系分野では、大学への研究資金や研究者数削減、あるいは重点化政策などのストレスやマイナスの環境に対して、「限界成長余地」が残されていたために、格差の拡大についても、最少に留めることができたのではないか。

もちろん、今後も引き続き大学への研究資金や研究者数の削減、および重点化政策が継続されるのであれば、これらの分野においても「限界成長余地」が小さくなり、国際競争力の低下や格差拡大が明確化する可能性がある。

この国立大学群間の格差拡大は2000~2004年ころに始まっており、また、研究資金の増減が論文数に反映されるまでに4~5年のタイムラグがあると推定されることから、1900年代後半頃から生じた何らかの国の政策の変化によるのではないかと推測される。

公務員の定員削減は、すでに1980年代の半ばから進められ、1990年代は徐々に国立大学の教員数も削減され始めた時期であったと思われる。そして、1990年代は一部の上位大学の大学院重点化が始まった時期である。限られた上位大学だけが予算化されて教員数が増えるとともに、大学院学生の定員が大幅に増やされた。他の多くの中小規模あるいは地方国立大学では、大規模大学に追いつけとばかりに申請した重点化が認められずに涙を飲むことになり、大学院生の確保も相対的に困難となったことが考えらえる。

最近の論文数(国際競争力)の変化については2004年の国立大学法人化に伴う政策の影響も反映されていると考えられる。国立大学への基盤的資金の継続的削減とともに、競争的資金への移行や評価制度の導入などの競争的環境の強化、および各種の重点化政策などが、格差拡大に影響している可能性が考えられる。

なお、国公私立大学間では、全分野論文数で私立大学は国立大学よりも2000-2012年比率が有意に高くなったが、それには臨床医学分野での私立大学の健闘が反映されているものと考えられる。国公立大学が臨床医学分野での国際競争力を急速に低下させたのとは対照的に、私立大学では2000年当時の国際競争力をそのまま維持している。

ただし、国公立大学においても最近の数年間は、国際競争力の低下に歯止めがかかっている。また、国立大学間の格差についても、当初大規模大学と中規模大学間の格差が急速に拡大したが、最近の数年間は、格差拡大が緩和されているように見受けられ、他の学術分野とは異なる動向を示している。

<今回のまとめ>

1.学術論文の産生能(国際競争力)について、医学部を有する大規模国立大学とその他の国立大学の間に当初から存在した大きな格差は、2000年頃までは縮小する傾向にあったものの、2000~2012年にかけて拡大した(統計学的に有意)。

2.国立大学間の格差の拡大は、論文数の80%を占め、国際競争力の面でも比較的高かった工学系、生命科学系、臨床医学の分野で認められるが、農学・理学・社会科学系分野では明瞭ではない。

3.国立大学において、医学部を有する大規模大学に対する格差拡大は、医学部を有する中規模大学では2000年頃から始まっており、医学部を有さない大学では、2004年頃から始まっている。研究資金の増減が論文数に反映されるライムラグが4~5年と推定されることを考慮すると、1900年代後半およびその後に実施された大学政策(予算・定員の削減や重点化政策等)に起因すると考えられる。

(以下は、最後に移した図表の羅列です。)

。