国立大学協会での発表の日取りが来年の1月28日に決まりました。今年のお正月はちょっと憂鬱なお正月になりそうです。前回の続きを、その次の日にアップしたいと思っていたのですが、なかなか時間がとれず1週間も間が空いてしまいました。このペースではちょっとやばい。前にも書きましたが、論文数はFTE研究者数、つまり(研究者の数×研究時間)に比例するということを、自分で証明しているようなもんですね(笑)。

前回の主要成熟国家(G7)における各学術分野ごとの論文数の比較を、今日はもっとすっきりとした形でお見せすることができます。

**********************************************************

4)各学術分野の論文数からみた日本の主要成熟国に対する競争力の推移

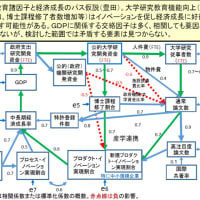

前節の主要7か国の学術分野別論文数の推移の比較において、学術分野によっては、各主要成熟国の論文数のカーブに“肩”が観察された。この要因として各国の特定の学術分野の論文数に影響する何らかの共通因子、例えば、学術文献データベースへの学術誌の収載の取捨選択などの存在が推測され、これは論文数の分析をより複雑にする面がある。

そこで、日本の各学術分野論文数を、主要6か国の平均論文数で除すことにより、このような共通因子の影響を小さくすることを試みた。これは、主要成熟国に対する日本の研究機能(学術論文生産能)についての“競争力”の推移を見ていることにほかならない。

まず、図表III-59には、全分野論文数について、主要6か国平均人口当り論文数に対する日本の人口当り論文数の割合の推移を示した。日本は、1996年には主要6カ国平均の59%であり、2002年までは徐々にその割合を増加させていたが、2002年の65%をピークとして低下に転じ、2012年には48%となってしまった。

図表III-60は、各学術分野における人口当り論文数について、主要6か国に対する割合の推移を示したものである。なお、各学術分野の名称を短縮化するために、「物理・化学・物質科学・エンジニアリング」を「工学系」、「基礎医学・バイオ・薬学」を「生命科学系」、「農・動植物・環境」を「農学系」、「宇宙・地球・数学」を「理学系」と表記した。ただし、例えば「工学系」と称しても、その中には理学部による物理学の論文が含まれているなど、必ずしも学部や研究科の研究機能と一致しない面があること等をご了承いただきたい。

まず、この図で気づかれることは、社会科学系を除くすべての学術分野は2001~2003年をピークとして、主要国に対する割合が低下していることである。

各学術分野の競争力の推移については、主要国に対する競争力が最も高かった工学系の低下が大きく、次いで、生命科学系、臨床医学、農学系、理学系と、主要国に対する競争力の順に、低下の程度が小さくなっている。社会科学系は国際競争力が最も低い分野であるが、ピークも明瞭ではなく、低下も認められない。

また、臨床医学については、2001年をピークとして、他の分野よりも急速に競争力が低下したが、その後、競争力の低下が緩和されており、他の学術分野とは異なる動きをしていることがわかる。

<含意>

学術文献データベースに収載されている論文数の推移は、概ね、各国や各研究機関の研究力を反映すると考えられるが、データベースの管理者による学術誌収載の取捨選択等によっても修飾を受ける可能性がある。今回、主要成熟国家6か国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、米国)の平均論文数(人口当り)に対する日本の割合(つまり対主要成熟国家競争力)の推移を検討することにより、このような修飾の影響を小さくすることを試みたものである。その結果、前節において、例えば工学系の論文数の推移は、図表III-49に示したように複雑なカーブであったものが、主要6か国に対する割合をとることにより、非常に単純なカーブとなった。工学系の論文数の他の分野とは異なる複雑な挙動は、日本独自の因子の影響というよりも、このような各国共通の因子によるものと考えられる。

前節までに、例えば図表III-34に示したように、臨床医学論文数の推移は他の分野とは異なる挙動をするので、その要因を別に検討するべきであることを述べてきたが、今回の成熟6か国に対する競争力の推移についても、急速な競争力の低下とその後の低下の緩和という他の分野とは異なる挙動が観察された。したがって、臨床医学分野の他の分野との異なる挙動は、学術文献データベースの取捨選択等の各国共通の要因にもとづくものではなく、日本独自の要因が影響しているものと考えられる。

主要成熟6か国と日本との割合をとることにより、日本の競争力のピークが、各分野とも2001~2003年という限られた範囲に収まり、かつ、その後の低下のカーブも単純化され、論文数の変動に与える各種要因を分析する上で、非常にわかりやすくなったと思われる。

今回の分析では、以前から国際競争力の高かった学術分野(工学系など)ほど、競争力の低下の程度が激しく、国際競争力の低かった分野ほど低下の程度が小さいことが、改めて確認された。社会科学系では、ピークも明瞭ではなく、低下も観察されなかった。

この現象を説明できるメカニズムは定かではないが、例えば以下のような仮説も、可能性の一つとして考えられるのではないだろうか?

限界成長余地の小さい分野や組織、つまり、すでにぎりぎりまで成長し、いくらがんばってもそれ以上成長率が高まる余地の小さい分野や組織ほど、何らかのストレスやマイナスの影響を受けた時に、低下が顕著に表れる。限界成長余地の残されている分野や組織では、ストレスを受けても、努力や工夫によって成長率を高められる余地があってストレスの影響をカバーできるために、低下が顕著に表れない。

例えば、思考実験ではあるが、社会科学系においては従来和文の論文が多かったという状況があるので、その英文化を進めることにより、国際的な学術文献データベースに採用される余地が残されている。つまり、「国際的学術文献データベースの論文数」という指標においては、社会科学系は「限界成長余地」が残されている分野であるとも考えられる。研究費や研究者の削減というストレスを受けた時に、従来和文で書いていた論文を英文化するだけで、国際学術文献データベースに収載される論文数の減少をカバーできるはずである。

また、例えば平均して1年間1編しか論文を産生していなかった研究者が、それを2編に分けて1年間2編の論文を書くことができた場合も、同様にカバーができるはずである。

ただし、このような事例は、“見かけ上の研究力”のカバーや向上であって、本来の研究力の向上とは異なるものである。

この仮説を「限界成長余地仮説」と呼ぶことにする。

「限界成長余地仮説」は、ストレスやマイナスの影響だけではなく、たとえば競争的環境の効果、という面でも適用できるかもしれない。つまり、為政者は、基盤的研究資金から競争的研究資金への移行や評価制度の導入などの競争的環境の強化によって、研究力の向上を期待するわけであるが、すでにぎりぎりまでがんばっている「限界成長余地」の小さい分野や組織では、その効果は小さく、「限界成長余地」の残されている分野や組織においてのみ、ある程度の効果が得られる可能性があると考えられる。ただし、効果が得られる場合であっても、上にあげた事例のように、本来の研究力の向上とは限らず、“見かけ上の研究力の向上”を招く可能性もある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます