善福寺池 「遅の井」と市杵嶋神社 (杉並区善福寺池3-18-1)

「遅の井」は「遅野井」あるいは「遅井」とも。

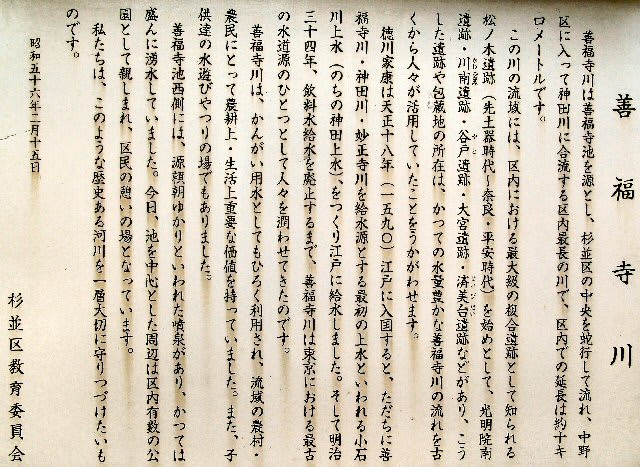

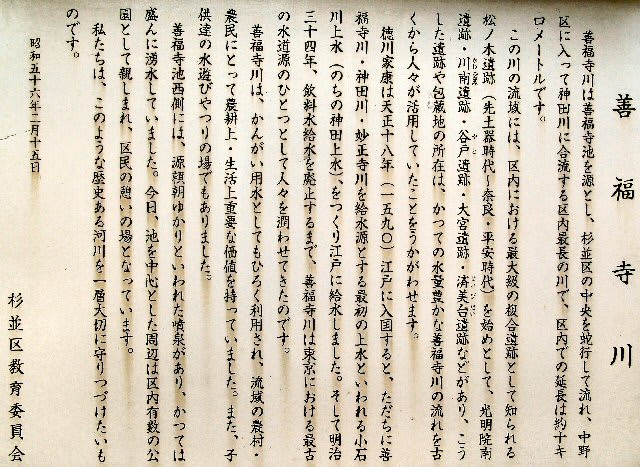

善福寺池の辺(ほとり)に、善福寺池を源とする善福寺川の説明板が立てられている。

その説明板には、次のように記されている。

「善福寺川は善福寺池を源とし、杉並区の中央を蛇行して流れ、中野区に入って神田川に合流する区内最長の川で、区内での延長は約十キロメートルです。

この川の流域には、区内における最大級の複合遺跡として知られる松ノ木遺跡(先土器時代~奈良・平安時代)を始めとして、光明院南遺跡・川南(かわみなみ)遺跡・谷戸(やと)遺跡・大宮遺跡・済美台(せいびだい)遺跡などがあり、こうした遺跡や包蔵地の所在は、かつての水量豊かな善福寺川の流れを古くから人々が活用していたことをうかがわせます。

徳川家康は天正十八年(1590)江戸に入国すると、ただちに善福寺川・神田川・妙正寺川を給水源とする最初の上水といわれる小石川上水(のちの神田上水)、をつくり江戸に給水しました。そして明治三十四34年、飲料水給水を廃止するまで、善福寺川は東京における最古の水道源のひとつとして人々を潤わせてきたのです。

善福寺川は、かんがい用水としてもひろく利用され、流域の農村・農民にとって農耕上・生活上重要な価値を持っていました。また、子供達の水遊びやつりの場でもありました。

善福寺池西側には、源頼朝ゆかりといわれた噴泉があり、かつては盛んに湧水していました。今日、池を中心とした周辺は区内有数の公園として親しまれ、区民の憩いの場となっています。

私たちは、このような歴史ある河川を一層大切に守りつづけたいものです。

昭和56年2月15日 杉並区教育委員会」

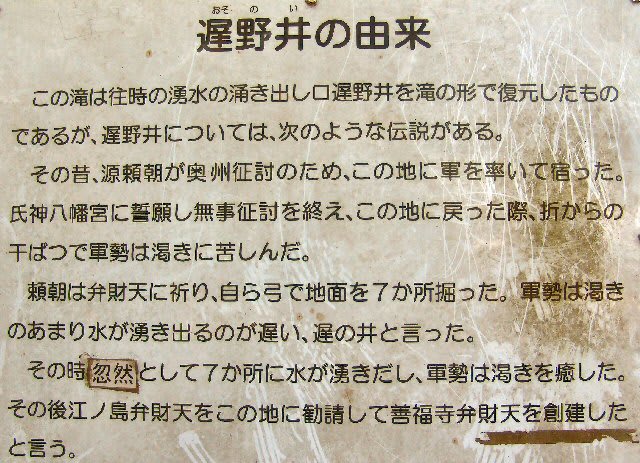

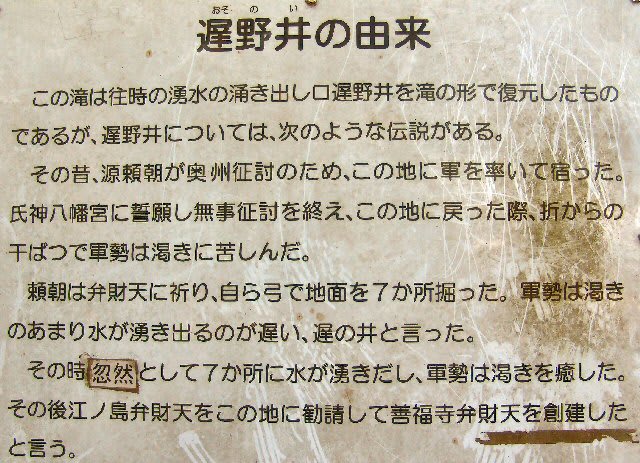

「源頼朝ゆかりといわれた噴泉」とは、現在あるわけではないが「遅野井の滝」として復元されて常に流れている。

(左) 「遅野井の滝」 (右)「遅野井の由来」説明板

「遅野井の滝」を背にして善福寺池を見ると、池の淵に小島があり市杵嶋神社が鎮座する。

(左)市杵嶋神社 (右)説明板

池の辺に説明板が立っていて、次のように記されている。

「この島に鎮座する社は、市杵嶋神社といい、祭神は市杵嶋姫命です。

当社は江戸時代、善福寺池の弁才天といわれ、『新編武蔵風土記稿』には「池の南に弁天の祠あり。一尺(約30㎝)四方にて南に向ふ。本尊は石の坐像にて、長八寸(約24㎝)はかり」とあります。

また、寛永年間(1624~44)には、それまで祀られていた右手奥の島から現在地へ移されたといわれ、それ以降、その島を「元弁天」という様になりました。

「善福弁才天略縁記」によれば、この地域の旧名「遅の井」の地名譚(源頼朝が奥州征伐の途時この地に宿陣し、飲水を求めて弓筈で各所を穿ちましたが水の出が遅く、弁才天を祈り、やっと水を得た)に倣い、建久8年(1197)に江ノ島弁才天を勧請したのが当社の始まりとあります。

このことから甘水に霊験ありとして、旱魃の折には区内はもとより、練馬・中野の村々からも雨乞い祈願に参りました。

雨乞い行事は、池水を入れた青竹の筒2本を竹竿につるして担ぎ、その後に村人達が菅笠を被り、太鼓をたたいて「ホーホィ、ナンボェ~」と唱えながら村境を巡りました。また氏神の前に井戸水ち池水をはった四斗樽4個をすえ、四方に散水しながら祈ったともいわれています。

この様に旱魃の年毎に行われてきた雨乞いの行事も、昭和24年(1949)を最後に見られなくなりました。

平成元年3月 杉並区教育委員会」

『新編武蔵風土記稿』を見ると、市杵嶋神社は一名「善福寺弁才天」と呼ばれ、石の座像を本尊とし、明治初年までは今川家の墓がある「観泉寺」が別当寺で、現在は井草八幡宮が管理をしている。

観泉寺が所蔵する「善福弁才天略縁記」によれば、(前述を補足し、現代語にて訳す)

文治5年(1189)8月、この地に宿し、そのとき、奥州の安否を心配し、氏神である正八幡宮(注1)に誓いを籠めたところ、種々の霊瑞があり、ついに無事に征伐できた。

同年11月、凱旋の際、宿願御礼のために、この地に神社を営建し、源家守護神として崇尊奉った。さらに、神社の税、僧房を寄進したことは、八幡記の通りである。

建久八年(1197)、江ノ嶋弁才天を勧請して市杵嶋神社を創建し、別当寺として善福寺(注2)を置いて、万福寺、東福寺を末寺とした。 (以降略)

(注1) 井草八幡宮のことか。 もし、真実であれば、井草八幡宮は1189年に、源頼朝が奥州征伐の途路に寄ったときには、八幡神社として鎮座していたことになる。

(注2) 現在、浄土宗・福寿山善福寺(杉並区善福寺4-3-6)という寺があるが、明らかな資料がなく、関係は分からない。 前から気になっているのは、浄土真宗・麻布山善福寺(港区元麻布)のこと。同寺のホームページでは、「杉並の善福寺池は当時の奥の院跡」としている。

「遅の井」は「遅野井」あるいは「遅井」とも。

善福寺池の辺(ほとり)に、善福寺池を源とする善福寺川の説明板が立てられている。

その説明板には、次のように記されている。

「善福寺川は善福寺池を源とし、杉並区の中央を蛇行して流れ、中野区に入って神田川に合流する区内最長の川で、区内での延長は約十キロメートルです。

この川の流域には、区内における最大級の複合遺跡として知られる松ノ木遺跡(先土器時代~奈良・平安時代)を始めとして、光明院南遺跡・川南(かわみなみ)遺跡・谷戸(やと)遺跡・大宮遺跡・済美台(せいびだい)遺跡などがあり、こうした遺跡や包蔵地の所在は、かつての水量豊かな善福寺川の流れを古くから人々が活用していたことをうかがわせます。

徳川家康は天正十八年(1590)江戸に入国すると、ただちに善福寺川・神田川・妙正寺川を給水源とする最初の上水といわれる小石川上水(のちの神田上水)、をつくり江戸に給水しました。そして明治三十四34年、飲料水給水を廃止するまで、善福寺川は東京における最古の水道源のひとつとして人々を潤わせてきたのです。

善福寺川は、かんがい用水としてもひろく利用され、流域の農村・農民にとって農耕上・生活上重要な価値を持っていました。また、子供達の水遊びやつりの場でもありました。

善福寺池西側には、源頼朝ゆかりといわれた噴泉があり、かつては盛んに湧水していました。今日、池を中心とした周辺は区内有数の公園として親しまれ、区民の憩いの場となっています。

私たちは、このような歴史ある河川を一層大切に守りつづけたいものです。

昭和56年2月15日 杉並区教育委員会」

「源頼朝ゆかりといわれた噴泉」とは、現在あるわけではないが「遅野井の滝」として復元されて常に流れている。

(左) 「遅野井の滝」 (右)「遅野井の由来」説明板

「遅野井の滝」を背にして善福寺池を見ると、池の淵に小島があり市杵嶋神社が鎮座する。

(左)市杵嶋神社 (右)説明板

池の辺に説明板が立っていて、次のように記されている。

「この島に鎮座する社は、市杵嶋神社といい、祭神は市杵嶋姫命です。

当社は江戸時代、善福寺池の弁才天といわれ、『新編武蔵風土記稿』には「池の南に弁天の祠あり。一尺(約30㎝)四方にて南に向ふ。本尊は石の坐像にて、長八寸(約24㎝)はかり」とあります。

また、寛永年間(1624~44)には、それまで祀られていた右手奥の島から現在地へ移されたといわれ、それ以降、その島を「元弁天」という様になりました。

「善福弁才天略縁記」によれば、この地域の旧名「遅の井」の地名譚(源頼朝が奥州征伐の途時この地に宿陣し、飲水を求めて弓筈で各所を穿ちましたが水の出が遅く、弁才天を祈り、やっと水を得た)に倣い、建久8年(1197)に江ノ島弁才天を勧請したのが当社の始まりとあります。

このことから甘水に霊験ありとして、旱魃の折には区内はもとより、練馬・中野の村々からも雨乞い祈願に参りました。

雨乞い行事は、池水を入れた青竹の筒2本を竹竿につるして担ぎ、その後に村人達が菅笠を被り、太鼓をたたいて「ホーホィ、ナンボェ~」と唱えながら村境を巡りました。また氏神の前に井戸水ち池水をはった四斗樽4個をすえ、四方に散水しながら祈ったともいわれています。

この様に旱魃の年毎に行われてきた雨乞いの行事も、昭和24年(1949)を最後に見られなくなりました。

平成元年3月 杉並区教育委員会」

『新編武蔵風土記稿』を見ると、市杵嶋神社は一名「善福寺弁才天」と呼ばれ、石の座像を本尊とし、明治初年までは今川家の墓がある「観泉寺」が別当寺で、現在は井草八幡宮が管理をしている。

観泉寺が所蔵する「善福弁才天略縁記」によれば、(前述を補足し、現代語にて訳す)

文治5年(1189)8月、この地に宿し、そのとき、奥州の安否を心配し、氏神である正八幡宮(注1)に誓いを籠めたところ、種々の霊瑞があり、ついに無事に征伐できた。

同年11月、凱旋の際、宿願御礼のために、この地に神社を営建し、源家守護神として崇尊奉った。さらに、神社の税、僧房を寄進したことは、八幡記の通りである。

建久八年(1197)、江ノ嶋弁才天を勧請して市杵嶋神社を創建し、別当寺として善福寺(注2)を置いて、万福寺、東福寺を末寺とした。 (以降略)

(注1) 井草八幡宮のことか。 もし、真実であれば、井草八幡宮は1189年に、源頼朝が奥州征伐の途路に寄ったときには、八幡神社として鎮座していたことになる。

(注2) 現在、浄土宗・福寿山善福寺(杉並区善福寺4-3-6)という寺があるが、明らかな資料がなく、関係は分からない。 前から気になっているのは、浄土真宗・麻布山善福寺(港区元麻布)のこと。同寺のホームページでは、「杉並の善福寺池は当時の奥の院跡」としている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます