3. 花の形と昆虫の口の形

「さまざまな花にさまざまな昆虫が訪れている」のですが、そこにはなんらかのルールがあるはずで、花は来てもらいたい昆虫が来る工夫をしているはずだし、昆虫は自分の好みで花を選んでいるはずです。それには多様な要因があって簡単に説明されるはずはありませんが、それでもなんとか理由を考えてみたいと思います。一つの説明はタチフウロに代表されるような皿状の花にはハエやアブのような棍棒状の口で蜜を舐めるタイプの昆虫がよく行き、アザミ類に代表されるような筒状の花には長い口で蜜を吸うタイプのチョウやハチがよく行くであろうという説明です。

このことを見るために訪花数が20以上記録された花について、訪問していた昆虫の数を調べてみました(図6)。

図6. 訪花昆虫数の多かった9種の花への訪花昆虫の数。アブ・ハエの多いものを茶色、チョウ、ハチが多いものを水色、「その他」が多いものを緑色で示した。縦軸は不同。

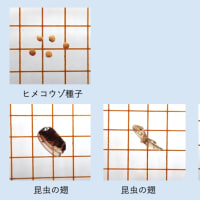

この図では花の形で分けるのではなく、訪花昆虫の数でタイプ分けをしました。舐めるタイプのハエとアブが多かった花は6つありました。このうち5つはアブが最多でしたが、イタドリはハエの方が多く来ました。このうち、ワレモコウは典型的な皿型で、花序の形も楕円球状で昆虫が安定しにくそうで、チョウやハチはほとんどいませんでした。そのほかヒメトラノオ、オミナエシ、イタドリも皿状でした。しかしヨツバヒヨドリとシラヤマギクは筒状花であり、これにアブ・ハエが多かったことは花と昆虫の口の形だけでは説明できないことを示しています。とくにヨツバヒヨドリは訪花昆虫数が最も多い花でしたから、なんとか納得できる理由が知りたいものです。花を分解すると、たくさんの小花の束があり、その中に3,4個の小花が入っています(図7)。その小花は長さ5mm、太さは1mm未満のごく細い筒状で、その底に蜜があるとすると、ハエやアブには舐められないように思えます。ハエやアブはヨツバヒヨドリの花に来て蜜が吸えているのでしょうか。

図7a. ヨツバヒヨドリの花序(左)、小花の束(中)、その中にある小花

シラヤマギクも筒状花ですが、花粉が多いのでハエ・アブは花粉を舐めるのかもしれません。

マツムシソウは訪花昆虫数は17でとくに多くはないですが、そのずべてがアブでした。マツムシソウの花はノギク類のように中央に筒状の花があり、周辺に舌状花がある構造です。それを分解してみると、確かにそういう作りですが、中央の花の筒はV字型でキク科のような筒とは違うようでした(図7b)。周辺部にある舌状花も同様です。これならアブでも吸蜜できるようです。

図7b. マツムシソウの頭状花とそれを構成する小花

次に口の長いチョウやハチが多かった花にノハラアザミとイケマがありました。特にノハラアザミにはマルハナバチが27回も訪問しており、マルハナバチの記録全体で71でしたから、ノハラアザミだけで38%も占めていることになり、マルハナバチが特に好む花と言えそうです。アザミは筒状花です。

マルハナバチについて

マルハナバチ について種ごとに花の選択を比較してみたら、オオマルはヒメトラノオを、トラマルはノハラアザミを、ミヤマはヤマハギを際立ってよく利用していました(図8)。同じマルハナバチでもこれだけはっきりした違いがあるのにも何らかの理由があるはずです。

図8a. マルハナバチ3種が訪問した花への訪花回数

このことを伝えたら国武さんから重要なコメントがありました。

「ご存じ通り、マルハナバチは長舌系と短舌系に分かれ、乙女高原でいえば、ナガマルとトラマルが長舌系、コマル、オオマルが短舌系、ミヤマは中間のグループになります」。

この分野ではよく知られていることのようですが、私は、マルハナバチは多少大きさや色が違っても、同じように長い口で筒状の花の蜜を吸うのを得意とするハチのグループだとしか思っていませんでした。私の無知はさておき、このことを知った上で結果を見直してみましょう。

オオマルはヒメトラノオによく来ていましたが、ヒメトラノオの花を見るとコップ型で短舌型のオオマルにぴったりです。トラマルはノハラアザミによくきていましたが、アザミは筒状花で筒の長さは1 cm以上ありますから長舌型のトラマルにぴったりです。ミヤマは「好き嫌い」が一番はっきりしていて、まるでヤマハギだけを訪問しているみたいでした。ミヤマは短舌型と長舌型の中間型とされているそうです。ヤマハギの花はマメ科の蝶形花で、正面の旗弁に模様があり、これは昆虫に「この奥においしい蜜があるよ」というシグナルです。ハチは舟弁に着地して、中にある雄蕊に触れて奥に入って蜜を吸うと思います。

図8b. ヒメトラノオ、ノハラアザミ、ヤマハギの花の作り

花の奥に壺状の部分があり、アザミのように細長い筒ではないので、さほど長舌でなくても吸えるのでしょう。乙女高原のものではありませんが、東京でヤマハギにハチがきたときの写真を見ると旗弁の直下に口を差し込んでいます(図8c)。

図8c. ヤマハギで吸蜜するハチ(ミツバチ?)小平市

<その後、植原さんにマルハナバチを送ってもらって口の長さを測定しました> こちら

さて、ハチが多かったイケマの花は皿型ですから花の形では説明できませんが、イケマではハエもアリも多く、他の花とは少し違うようでした。

舐めるタイプと吸うタイプ以外の、甲虫、アリ、カメムシなどを「その他」とすると、これが多い花はあまりありませんでした。その中で、シシウドは相対的に甲虫が多い傾向がありました。もっともシシウドにはアブ、ハエも多く、甲虫だけが多いのではありません。実際、シシウドではハナムグリ、ハナカミキリ、ハムシなど甲虫類をよく見かけました。

そのように見ると、ワレモコウやオミナエシのように皿型で舐めるタイプの昆虫に強く偏るタイプの花と、イケマ、シシウドのように舐めるタイプも来るがハチも昆虫、アリなども来るジェネラリスト的な花は類型できそうです。イケマとシシウドは代表的な集合花であり、花序が大きいのである程度大きさのある甲虫類が安定的に滞在できるという面もあるかもしれません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます