津田塾大学の冬のタヌキの糞における検出物の出現頻度の推移

– 2017年11月から2019年1月まで -

2019.2.27 更新

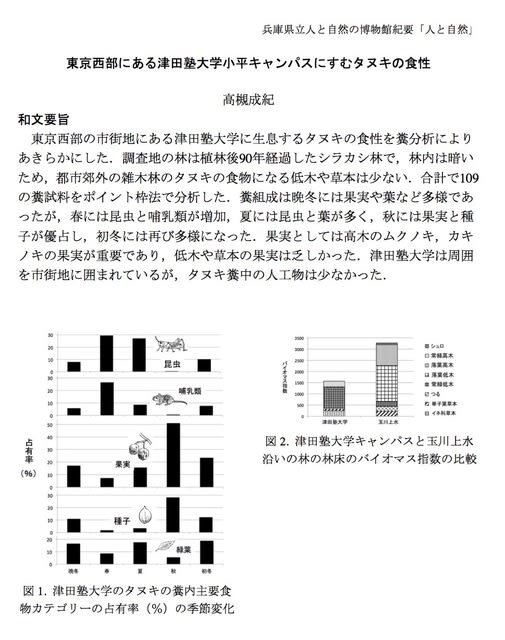

津田塾大学キャンパスでは3カ所のタヌキのタメフン場を確認し、定期的に回収することで食性の季節変化を明らかにした(こちら)。

2017年11月からは頻度法で主要成分を検出している。この方法は全体の組成の量的割合はわからないが、糞全体に対してどの程度の頻度で出現するかを調べることができる。

<方法>

2017年11月以降に3カ所のタメフン場で同じ糞と判断されるものを一つのサンプルとして採取した。分析した糞の数は245である。付図には検出物を植物質、動物質、人工物の順に示した。

タヌキの糞

それを0.5mm間隔のふるい上で水洗し、乾燥させてから主要物を取り出した。出現頻度とはその成分を含む糞数を分析糞総数で割った値(何個の糞のうち何個に含まれていたか)である。

タヌキの糞を水洗する学生

水洗する様子

<結果と考察>

2017年11月にはカキとブドウが高頻度であったが、その後、大幅に減少し、2月以降は低迷した。このことは秋に供給された果実類が冬の間にどんどん少なくなっていったことを示している。頻度の数字はカキやブドウほど明瞭ではないが、ムクノキの10月までは非常に高頻度であるが、11月以降は低迷した。タヌキは地上に落ちていた果実を、丁寧に探して食べているようだ。多くはないが3月、4月になってドングリや殻が検出された。ほぼ未消化の状態で出てきたので、栄養摂取になっているとは思えないが、記録しておいた。イネ科は主にアズマネザサであるが、これもこの期間に供給量が増えることはないので、これも果実が乏しくなったためにタヌキが口にするようになったと考えられる。

4月には果実はごく少なくなったが、5月になるとサクラがやや頻度が高くなり、低頻度ながらクサボケ、ナツグミなど、初夏の果実が検出されるようになった。

6月にはウメとクサボケが検出された。またイネ科の葉が頻度30%ほど出た。

7月には2度訪問したが、糞は分解されていて回収できなかった。センサーカメラには排糞するタヌキが撮影されていたから、分解が活発であることは間違いない。

8月にはブルーベリーとブドウが高頻度で、フンによってはほとんどがこれらで占められているものもあった。(こちら)。

9月になると糞虫の活動が不活発になったため、急に糞が多くなった。多くの糞からカキが検出され、量的にも非常に多かった。ブルーベリーは出なくなり、ブドウも減少した。ムクノキが15%ほど出現した。キャンパス内にギンナンが落ち始めたが、糞からは検出されていない。

10月になると大きな変化があり、カキとムクノキの果実と種子が非常に多くなり、そのほかにエノキ、ブドウの種子が検出された。

11月は基本的に10月と同じであり、カキが高頻度かつ、占有率も高かった。ただしムクノキは頻度が少なくなった。

12月はカキが非常に高頻度で、量的にも柿だけという糞が多かった。多くはない斧のムクノキもある程度見られた。

2019年1月になるとカキは相変わらず高頻度ではあったが、占有率は明らかに下がっていた。逆にブドウは頻度はカキ並みであったが、種子だけでなく果皮も多く含まれており、この月で最重要な食物と思われた。これは1年前とは明らかに違う。ムクノキはほとんど出現しなくなった。1例であるが、サクラの種子、マンリョウの種子があった。

2月には果実も頻度が下がり、これまで多かったカキでも22.2%に下がり、次のムクノキも16.7%に低下した。これまでなかったジャノヒゲが低頻度ながら検出された。

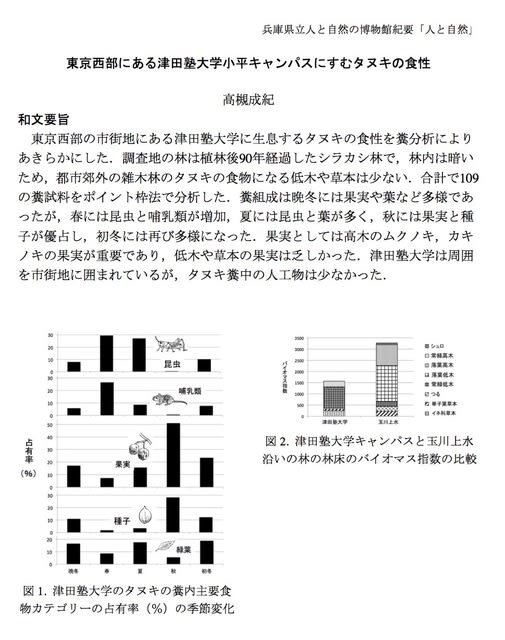

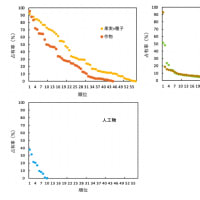

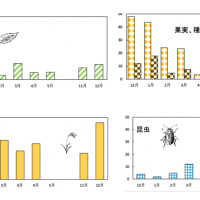

植物質の出現頻度の月変化。一度でも10%以上になったもの。

動物質・人工物では、骨は11月から1月にかけて明らかに減少した。11月に多かった理由はよくわからないが、大きめの鳥の骨と思われ、灰色の羽毛もあったことから、ドバトである可能性がある。もしそうであれば、この時に偶然にドバトの死体が供給され、タヌキが集中的に利用するということがあったのかもしれない。しかし1月に一度減少してからその後、徐々に増加し、4月には50%近くになった。また哺乳類の毛も秋には低頻度であったが、3月から5月にかけて大きく増加した。毛はネズミのものと思われるが、ネズミの下顎骨は出ていない。

5月はほとんどの糞から毛が検出された。また、羽毛、昆虫も3月に増加し、4月にもある程度出現した。果実類がなくなったこの時期、タヌキは食べ物を動物にシフトせざるを得ないものと思われる。5月には、哺乳類の毛は4月以上に高頻度になった。プラスチック・ポリ袋などの人工物の出現頻度は明瞭な月変化を示さなかった。

6月には昆虫の出現頻度が非常に高くなり、ほぼ全ての糞から検出された。カブトムシと思われる昆虫の体も検出された。毛と骨はは頻度がやや下がった。

8月には脊椎動物は全く検出されなくなり、甲虫が非常に多くなった。タヌキの食物事情は良くなったようだが、一部にはポリ袋も検出された。

9月になると、哺乳類の毛も鳥類の羽毛も全く出現しなくなり、昆虫は頻度で50%あまりを維持したものの、量的には微量となった。人工物も全く出現せず、果実が優占していた。

10月になると、昆虫はごく少なくなり、哺乳類や鳥類は全く検出されなくなった。ポリ袋と何らかの食品の包装袋が少数例検出された。

11月は10月とほぼ同様であったが、鳥類の骨が出た点が夏にはなかったことである。

12月以降は動物質も人工物もほとんどでなかった。なお、12月30日にマーカー入りソーセージをおいたので、1月13日に回収した糞からマーカーが検出された。

2月には動物質は低頻度だったが、おそらく鳥類と思われる骨の破片が11.1%検出された。

動物質と人工物の出現頻度の月変化

<まとめ>

推移を見ると秋にはほとんどの糞に大量のカキが含まれていたが、月を追うごとに急激に減少した。そして出現した種子の種類は限定的だった。3月、4月になると動物質が高頻度になったことから、タヌキは果実がなくなり、乏しい動物質(哺乳類や鳥類の死体、昆虫)にシフトしたと考えられる。5月になると哺乳類の毛が非常に高頻度になったが、同時にサクラなどの初夏の果実の種子も出現するようになった。いくつかの人工物が検出されたが、頻度は低かったから人工物に依存的とは言えないようだった。6月は昆虫が高頻度になり、毛もある程度高頻度であり、動物が多かった。果実としては春の果実が検出された。8月には哺乳類や鳥類は全く検出されなくなり、ブルーベリーやブドウなどの果物と甲虫が高頻度になった(量的にも多かった)。9月になると劇的な変化が見られカキを主体とし、ムクノキも出現するようになり、昆虫も量的にはほとんど出なくなり、哺乳類と鳥類は全く検出されなくなった。10月になると9月の傾向がよりはっきりして、カキとムクノキが頻度、占有率ともに非常に大きくなり、糞の組成が単純になった。動物質はほとんど出なくなった。11月はほぼ10月を引き継ぎ、「カキの旬」出会った。12月でかきがややへり、1月になるとさらに減ってブドウが最重要になった。

昨年の11月から始めたが、津田塾大学のタヌキの食性は大きく言えば秋から冬の果実(特にカキ)の時期と春の鳥・哺乳類の時期、昆虫の夏に分けることができそうである。ただし夏は糞虫による分解が激しくて分析サンプルが十分には確保できなかった。また人工物は市街地に生息することを考えれば非常に低率であると言える。

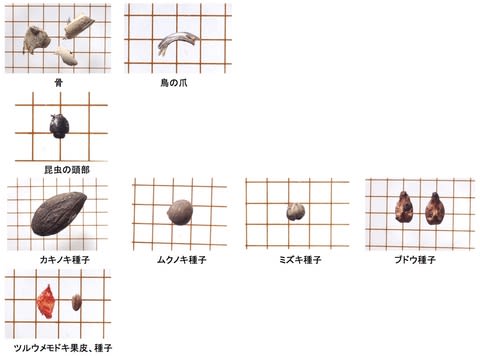

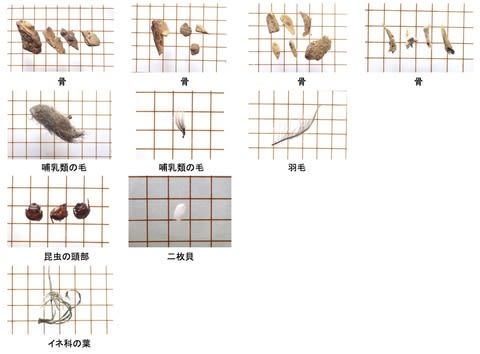

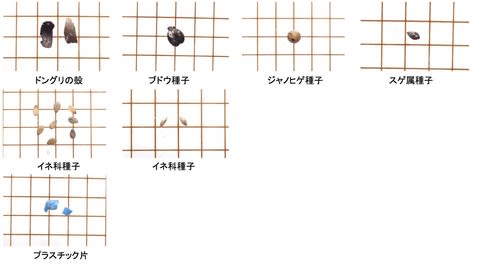

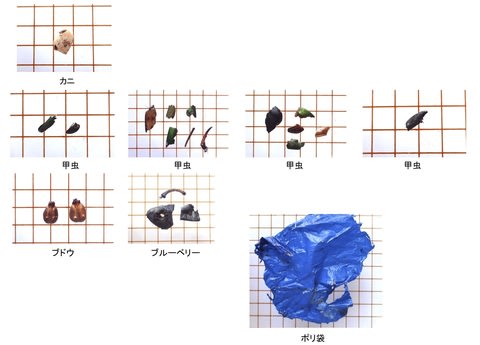

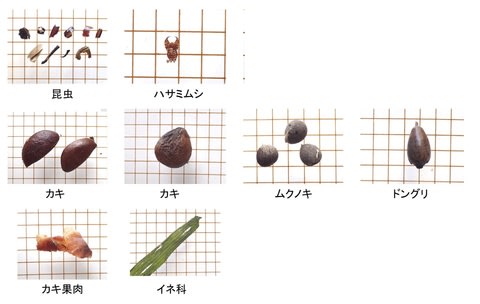

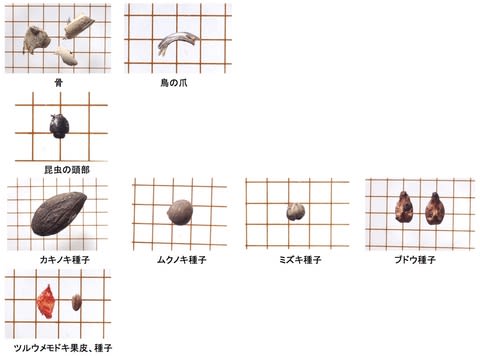

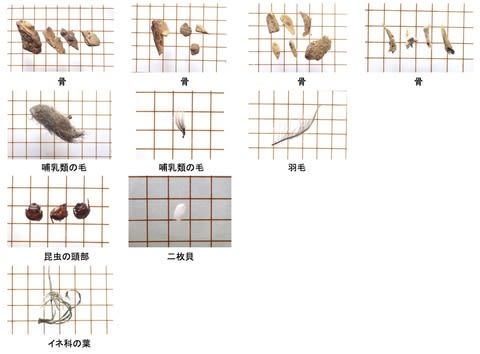

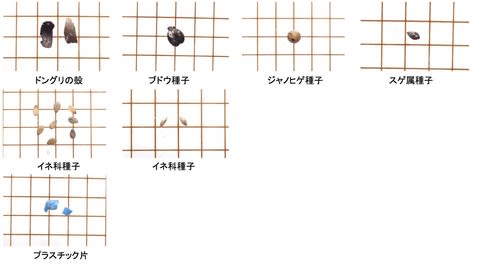

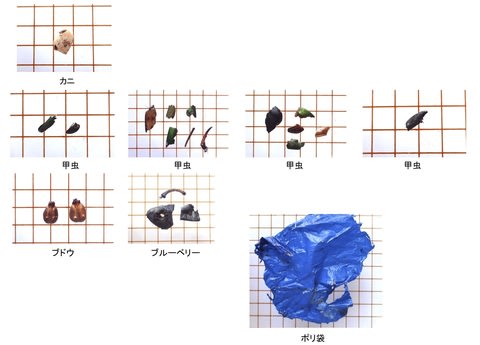

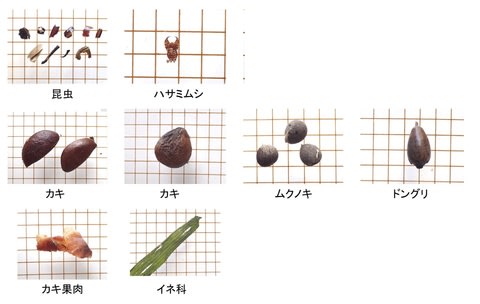

<検出物>

上から哺乳類、鳥類、無脊椎動物、植物、人工物の順に配列した。格子間隔は5mm

2017年12月

2018年1月

2018年3月

2018年4月

2018年5月

2018年6月

2018年8月

2018年9月

2018年10月

2018年11月

2018年12月

2019年1月

– 2017年11月から2019年1月まで -

2019.2.27 更新

津田塾大学キャンパスでは3カ所のタヌキのタメフン場を確認し、定期的に回収することで食性の季節変化を明らかにした(こちら)。

2017年11月からは頻度法で主要成分を検出している。この方法は全体の組成の量的割合はわからないが、糞全体に対してどの程度の頻度で出現するかを調べることができる。

<方法>

2017年11月以降に3カ所のタメフン場で同じ糞と判断されるものを一つのサンプルとして採取した。分析した糞の数は245である。付図には検出物を植物質、動物質、人工物の順に示した。

タヌキの糞

それを0.5mm間隔のふるい上で水洗し、乾燥させてから主要物を取り出した。出現頻度とはその成分を含む糞数を分析糞総数で割った値(何個の糞のうち何個に含まれていたか)である。

タヌキの糞を水洗する学生

水洗する様子

<結果と考察>

2017年11月にはカキとブドウが高頻度であったが、その後、大幅に減少し、2月以降は低迷した。このことは秋に供給された果実類が冬の間にどんどん少なくなっていったことを示している。頻度の数字はカキやブドウほど明瞭ではないが、ムクノキの10月までは非常に高頻度であるが、11月以降は低迷した。タヌキは地上に落ちていた果実を、丁寧に探して食べているようだ。多くはないが3月、4月になってドングリや殻が検出された。ほぼ未消化の状態で出てきたので、栄養摂取になっているとは思えないが、記録しておいた。イネ科は主にアズマネザサであるが、これもこの期間に供給量が増えることはないので、これも果実が乏しくなったためにタヌキが口にするようになったと考えられる。

4月には果実はごく少なくなったが、5月になるとサクラがやや頻度が高くなり、低頻度ながらクサボケ、ナツグミなど、初夏の果実が検出されるようになった。

6月にはウメとクサボケが検出された。またイネ科の葉が頻度30%ほど出た。

7月には2度訪問したが、糞は分解されていて回収できなかった。センサーカメラには排糞するタヌキが撮影されていたから、分解が活発であることは間違いない。

8月にはブルーベリーとブドウが高頻度で、フンによってはほとんどがこれらで占められているものもあった。(こちら)。

9月になると糞虫の活動が不活発になったため、急に糞が多くなった。多くの糞からカキが検出され、量的にも非常に多かった。ブルーベリーは出なくなり、ブドウも減少した。ムクノキが15%ほど出現した。キャンパス内にギンナンが落ち始めたが、糞からは検出されていない。

10月になると大きな変化があり、カキとムクノキの果実と種子が非常に多くなり、そのほかにエノキ、ブドウの種子が検出された。

11月は基本的に10月と同じであり、カキが高頻度かつ、占有率も高かった。ただしムクノキは頻度が少なくなった。

12月はカキが非常に高頻度で、量的にも柿だけという糞が多かった。多くはない斧のムクノキもある程度見られた。

2019年1月になるとカキは相変わらず高頻度ではあったが、占有率は明らかに下がっていた。逆にブドウは頻度はカキ並みであったが、種子だけでなく果皮も多く含まれており、この月で最重要な食物と思われた。これは1年前とは明らかに違う。ムクノキはほとんど出現しなくなった。1例であるが、サクラの種子、マンリョウの種子があった。

2月には果実も頻度が下がり、これまで多かったカキでも22.2%に下がり、次のムクノキも16.7%に低下した。これまでなかったジャノヒゲが低頻度ながら検出された。

植物質の出現頻度の月変化。一度でも10%以上になったもの。

動物質・人工物では、骨は11月から1月にかけて明らかに減少した。11月に多かった理由はよくわからないが、大きめの鳥の骨と思われ、灰色の羽毛もあったことから、ドバトである可能性がある。もしそうであれば、この時に偶然にドバトの死体が供給され、タヌキが集中的に利用するということがあったのかもしれない。しかし1月に一度減少してからその後、徐々に増加し、4月には50%近くになった。また哺乳類の毛も秋には低頻度であったが、3月から5月にかけて大きく増加した。毛はネズミのものと思われるが、ネズミの下顎骨は出ていない。

5月はほとんどの糞から毛が検出された。また、羽毛、昆虫も3月に増加し、4月にもある程度出現した。果実類がなくなったこの時期、タヌキは食べ物を動物にシフトせざるを得ないものと思われる。5月には、哺乳類の毛は4月以上に高頻度になった。プラスチック・ポリ袋などの人工物の出現頻度は明瞭な月変化を示さなかった。

6月には昆虫の出現頻度が非常に高くなり、ほぼ全ての糞から検出された。カブトムシと思われる昆虫の体も検出された。毛と骨はは頻度がやや下がった。

8月には脊椎動物は全く検出されなくなり、甲虫が非常に多くなった。タヌキの食物事情は良くなったようだが、一部にはポリ袋も検出された。

9月になると、哺乳類の毛も鳥類の羽毛も全く出現しなくなり、昆虫は頻度で50%あまりを維持したものの、量的には微量となった。人工物も全く出現せず、果実が優占していた。

10月になると、昆虫はごく少なくなり、哺乳類や鳥類は全く検出されなくなった。ポリ袋と何らかの食品の包装袋が少数例検出された。

11月は10月とほぼ同様であったが、鳥類の骨が出た点が夏にはなかったことである。

12月以降は動物質も人工物もほとんどでなかった。なお、12月30日にマーカー入りソーセージをおいたので、1月13日に回収した糞からマーカーが検出された。

2月には動物質は低頻度だったが、おそらく鳥類と思われる骨の破片が11.1%検出された。

動物質と人工物の出現頻度の月変化

<まとめ>

推移を見ると秋にはほとんどの糞に大量のカキが含まれていたが、月を追うごとに急激に減少した。そして出現した種子の種類は限定的だった。3月、4月になると動物質が高頻度になったことから、タヌキは果実がなくなり、乏しい動物質(哺乳類や鳥類の死体、昆虫)にシフトしたと考えられる。5月になると哺乳類の毛が非常に高頻度になったが、同時にサクラなどの初夏の果実の種子も出現するようになった。いくつかの人工物が検出されたが、頻度は低かったから人工物に依存的とは言えないようだった。6月は昆虫が高頻度になり、毛もある程度高頻度であり、動物が多かった。果実としては春の果実が検出された。8月には哺乳類や鳥類は全く検出されなくなり、ブルーベリーやブドウなどの果物と甲虫が高頻度になった(量的にも多かった)。9月になると劇的な変化が見られカキを主体とし、ムクノキも出現するようになり、昆虫も量的にはほとんど出なくなり、哺乳類と鳥類は全く検出されなくなった。10月になると9月の傾向がよりはっきりして、カキとムクノキが頻度、占有率ともに非常に大きくなり、糞の組成が単純になった。動物質はほとんど出なくなった。11月はほぼ10月を引き継ぎ、「カキの旬」出会った。12月でかきがややへり、1月になるとさらに減ってブドウが最重要になった。

昨年の11月から始めたが、津田塾大学のタヌキの食性は大きく言えば秋から冬の果実(特にカキ)の時期と春の鳥・哺乳類の時期、昆虫の夏に分けることができそうである。ただし夏は糞虫による分解が激しくて分析サンプルが十分には確保できなかった。また人工物は市街地に生息することを考えれば非常に低率であると言える。

<検出物>

上から哺乳類、鳥類、無脊椎動物、植物、人工物の順に配列した。格子間隔は5mm

2017年12月

2018年1月

2018年3月

2018年4月

2018年5月

2018年6月

2018年8月

2018年9月

2018年10月

2018年11月

2018年12月

2019年1月

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます