信ヶ原佐保・金子弥生・高槻成紀. 2024.

食肉目の糞分析法の検討 – 簡易面積法の提唱 –

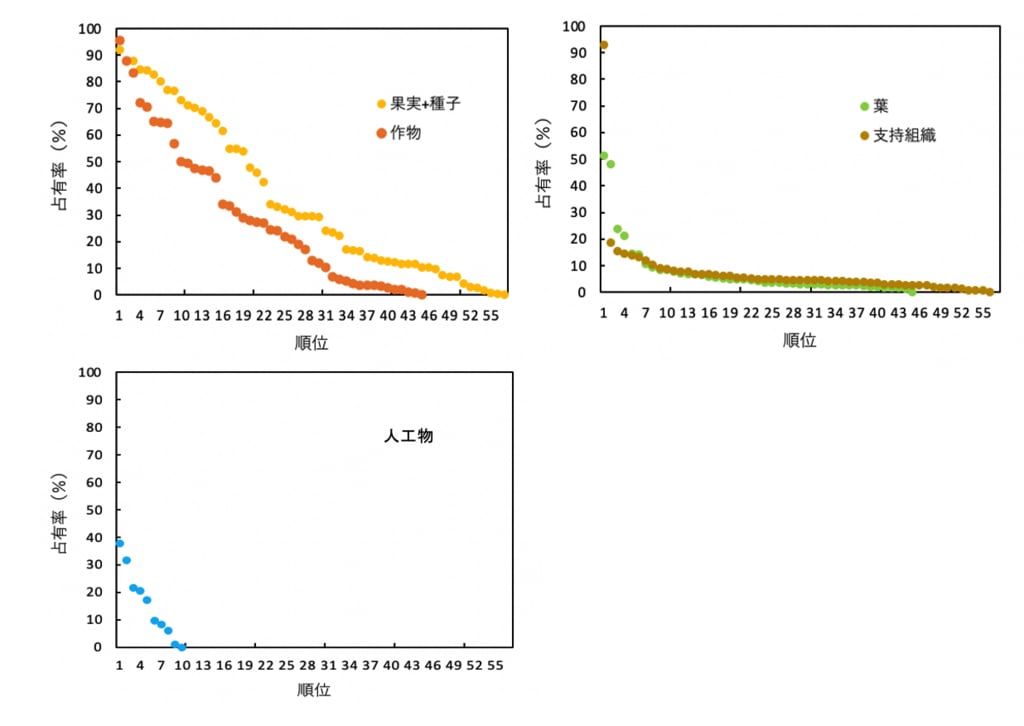

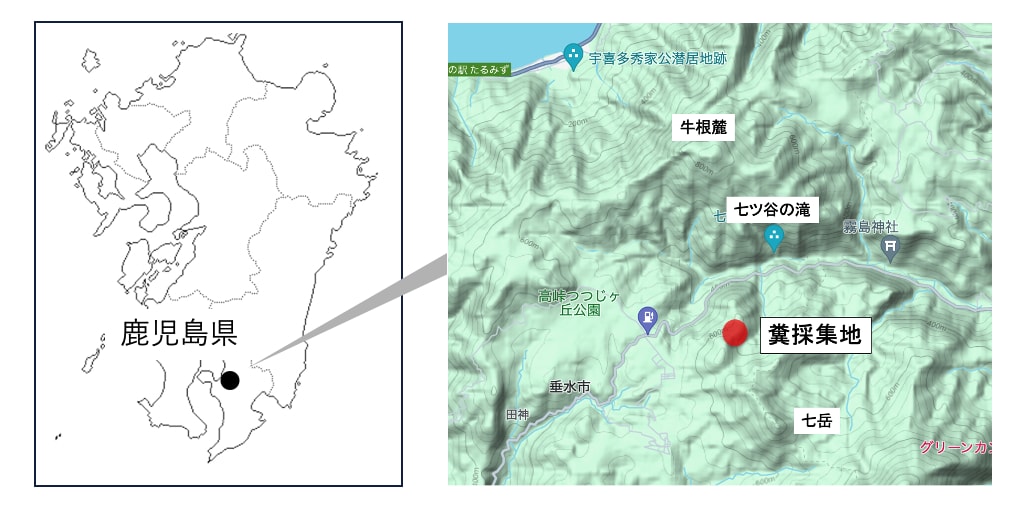

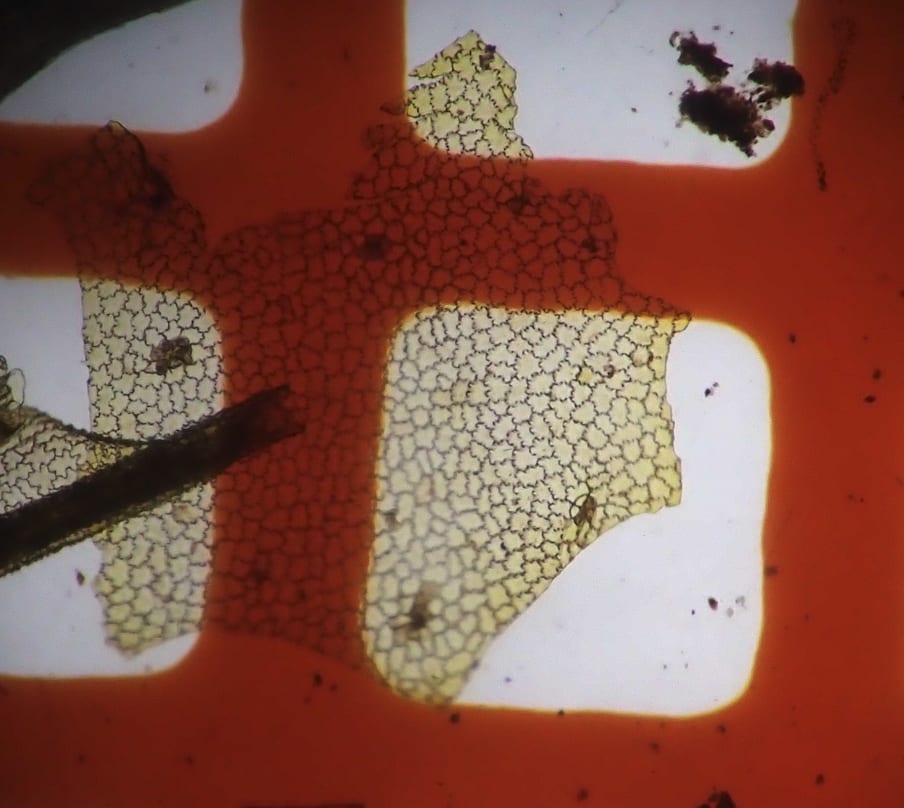

この論文は、方法の改良に関するものです。私は糞分析ではポイント枠法という方法を使っており、いい方法なのですが、時間がかかるため根気が必要です。それで、もう少しなんとかならないものかという思いはありました。農工大の金子先生から相談があり、テンのいい試料があるということで、信ケ原さんの卒論指導をすることにしました。

顕微鏡の格子をカウントするという時間のかかる方法をした上で、それとは別に、方眼紙に広げておよその被度(覆う面積)を記録する方法と比較したら、ほぼ正確で、時間の大幅短縮が可能であることがわかりました。従来のポイント法では大変なほど多量サンプルがある場合はこの簡易面積法がおすすめだという論文です。

<要約>日本の食肉目の食性の組成評価法としてはポイント枠法が用いられることが多いが,この方法は時間を要し,分析対象によっては光学顕微鏡が必要なので,改良するのが望ましい.そこで「簡易面積法」を考案し,テン(ホンドテン)Martes melampusの糞内容物を,ポイント枠法と簡易面積法で分析し,内容物の占有率(百分率組成) と所要時間を比較した.簡易面積法では内容物を広げて主に肉眼により,一部実体顕微鏡で補完して,各食物カテゴリーの面積を4 段階の「占有率スコア」で評価する. 占有率スコアは 0.1:<1%,1:1 ~ 10%,2:10 ~ 50%,5:>50%とする.このスコアを合計し,各食物カテゴリーの占有率(百分率組成)を得てポイント枠法の結果と比較したところ,占有率の大きい内容物はポイント枠法の結果に近い値となり,組成は 75%以上の類似度を示した.しかも所要時間は 1 サンプルあたり 5 分程度であり,ポイント枠法で要する 20 ~ 30 分の 13 ~ 15%に過ぎなかった.これらを総合すると食肉目の糞分析で大量のサンプルが得られた場合,主要内容物の占有率を知るには簡易面積法が有効であることがわかった.

12/29/2024

高槻成紀・前迫ゆり(2024)

奈良公園の飛火野と春日山原始林内のシカの食性 – シカと森林の保全を目指して

<解説>

シカといえば奈良公園が連想されるように奈良のシカはよく知られています。私は動物の食性を調べていますが、それは食べるという行為を通じて動物が他の動植物と繋がっており、そこに「生きる」ということの意味が集約されているからです。その研究の出発点は卒論に選んだ宮城県の金華山にありますが、その応用として行ったのが奈良公園で、半世紀も前のことになります。奈良公園と呼ばれるのは通常大仏殿などがある平坦地ですが、実は背後にある春日山も含まれます。春日山は常緑広葉樹の見事な林で、森林生態系として天然記念物に指定され、詳細な研究が行われていますが、そこに住むシカのことはわかっていません。平坦地のシカの食性はすでに明らかにしたのですが、春日山のシカは手付かずです。隣接するのだから平坦ちと同じようなものかもしれませんが、違う可能性もあり、調べてみないとわっかりません。そこで春日山の森林を調べておられる前迫ゆりさんの共同で調べることにしました。結論的にいうと、次に<要旨>に書いたように全く違っていました。そして、貴重な原生林の保全には、植物だけでなく、シカの視点も不可欠であることを指摘しました。

<要旨>

奈良公園の飛火野と春日山原始林のシカの糞を分析したところ、飛火野の糞では5月から10月までシバが30-40%を占める主要な食物であったが、1月には繊維が多くなった。春日山原始林の糞では葉は少なく、繊維と不明物(半透明な種子破片、芽鱗など)が多く、7月でも葉は少なかった。これらは調査地の下層植生の量を反映していた。春日山原始林のシカは、林外の草原を餌場として利用せず、林内の樹皮、下層植生の枝葉、枝、林床の種子・果実などを採食しており、森林の構造と更新に深刻な影響を及ぼしている。このことから奈良公園のシカの保護と春日山原始林の保全の両立の問題点を指摘した。

24.12/22

高槻成紀・大出水幹男. 2024.

鳥類群集の調査回数と確認種数の関係−東京西部での事例.

Strix, 20: A71-A82.

説明:大手水さんのすごいデータから小平の鳥類の特徴を記述した論文を書きましたが、今回はそのデータを解析したものです。通常、毎日のような調査を10年間続けることはできません。だから、別の場所での調査結果と比較するためには、同じ回数調査をしなさいとは言えません。そこで、逆にこのデータから少ない回数を抽出するという試みをし、それがどう違うかを検討しました。そのために、10年間のデータから毎月の第1回のデータを取り上げたもの、それを3年間、1年間と少なくして比較しました。回数が減れば種数が減るのは当然ですが、種数だけを比較するのではなく、その鳥が留鳥か、渡鳥か、旅鳥か、迷鳥かなどタイプ分けにしてみました(図3)。それを頻度が高いものから低いものへと並べると、高頻度の鳥というのはせいぜい20種ほどで、あとは低頻度でグラフは長く尾を引くのですが(図2)、その20種ほどは全て流暢、長い尾の右の方は迷鳥など滅多にみられない鳥でした。考えてみれば当たり前ですが、これは重要です。そして、種数ではなく個体数で同じグラフを描くと、もっと極端でした(図5)。そして上位種が調査回数に関係なく90%以上を占めていました(図6)。この上位種がその場所の鳥類の基本部分を作っていて、これに渡鳥や旅鳥、迷鳥が付け加わって鳥類群集ができているのだと思います。このことは、鳥に詳しい人はそのことを実感として知っていると思いますが、私にはとても新鮮な驚きでした。

応用的には、毎月の調査を1年間行えば上位種は把握でき、それ以上調べれば渡鳥も補足でき、あとは多くすればするほど旅鳥なども記録できるということがわかりました。

24.12.15

大出水幹男・高槻成紀.2024.

玉川上水の鳥類 − 小平地区での10年間の記録 –

山階鳥類学誌, 56: 180-193. (2024) (URLはまだ)

この論文は大出水さんが小平の玉川上水沿いで毎年150回以上の調査を10年間実施して蓄積されたデータを解析したものです。それにより、84種、140,057羽の鳥が記録されたことがわかりました。この数は明治神宮や皇居などに匹敵するほど豊かなものです。またその内訳を見ると、森林に生息するものとジェネラリスト(さまざまな生息地を広く利用するタイプ)が主体で、都市型や農地型は少ない構成でした。このことはこの場所に状態の良い樹林があることを示唆し、その保全が重要であることを示唆します。私は、論文の最後に、そうであるからここに計画されている道路計画を見直すべきだと書きました。この道路は幅が36メートルもあり、開通すれば深刻な影響があることは確実です。「道路反対」をイデオロギーで主張するのではなく、その意味を動植物に成り代わって訴えたいと思います。大出水さんの超人的努力によって取られたデータはそれに値するものでした。

10/29

Seiki Takatsuki, Eiichi Hosoi and Kazuo Suzuki. 2024.

Age-related changes in the body size and weight of sika deer (Cervus nippon): A comparison between northern and southern populations of Honshu, the main island of Japan

(本州のニホンジカ南北の集団の体格と体重の年齢別比較)

Mammal Study, 49: 299-307. こちら

若い頃に岩手県に通って調べたシカの体格などについて、その後、山口大学の細井さんが山口でとられたデータを比較した論文です。

ニホンジカは北の集団ほど大きいということはわかっていたのですが、この研究の新規性は年齢査定をして、成長のパターンを調べたことにあります。それによって北の方が成長期間が長く、性的二型が大きいことがわかりました。地味ですが、こういう事実重視の記載的論文が重要だと思っています。

摘要:ニホンジカは体サイズに南北変異があることが知られているが、成長パターンや性差は十分には調べられていない。本調査は本州北部の岩手(北集団、n = 1257)と本州西部の山口(南集団、n = 386)の集団について、後足長と体重の加齢的変化を比較した。後足長は北集団が南集団よりもオスで12%、メスで9%長く、2歳まで、南集団では1歳まで有意に成長した。体重は北集団では3歳まで、南集団では2歳まで有意に増加した。オス/メス比は北集団の方が大きかった。本調査は、1)北集団のシカの方が大きい、2)どちらでもオスの方が大きい、3)オスの方がメスよりも速く、長く成長する、4)性的二型は北集団の方が顕著であることを示した。

24.9.17

Takatsuki, S., Imaei, H, Sato, M. 2014.

Seed dispersal of Zoysia japonica by sika deer: An example of the “foliage is the fruit” hypothesis.

ニホンジカによるシバ種子の散布:<葉は果実なり仮説>の好例

Ecological Research, 2024: 1-10. こちら

私は学生時代から金華山島でシカと植物の関係を調べてきました。半世紀以上が経ちました。ある現象を短期的に記録することもありますが、シカと植物の関係では長い時間をかけて起きる変化もあります。金華山では神社境内に芝生があり、シカが高密度で暮らしています。私が島に通い始めた1970年代は牡鹿半島にコバルトラインという観光用の道路ができて、観光客が急増しました。その客は神社でシカに煎餅を与えるのでシカが増えただけでなく、周辺へも拡大していき、神社の北にある当時ススキ群落だった場所が草丈を低くし、1980年代の後半ではシバ群落になりました。シバは地下茎で拡大する高い能力を持っています。当時学生の今栄君を指導してシバの種子生産やシカの糞中の種子数のカウントなどを調べてもらいました。その後、それまでなかった尾根沿いにそれまでなかったシバ群落が出現しました。神社との間には森林が広がっているので、このシバ群落は地下茎の伸長で拡大したのでないことは確かです。今栄君には東北大の川渡農場で飼育していたシカにしば種子を食べさせ、糞を回収してもらいました。シバ種子は3分の一は粉砕されないで排泄され、発芽能力も保持していました。私はその排泄された種子を野外に置いて発芽を調べたら、明るい場所ではよく発芽しました。これらのデータから、尾根に出現したしば群落はシカによって種子散布されて出現し、その後シカの採食圧で維持されていると結論しました。Janzenは一部のイネ科植物はこういう種子散布をしているが、これは多肉果実が美味しい果肉を提供して鳥類などに種子散布させるのと同様に、イネ科の植物は葉を草食獣に提供し種子を一緒に食べさせて散布しているという「葉は果実なり」仮説(Foliage is the fruit hypothesis)を提示しましたが、その好例だと考えました。

最初の調査は1991年ですから33年後に論文になった「労作」みたいですが、実は最後の調査は2010年に完了したので、長いとはいえ実質は20年ほどでできたもの、14年の遅れは私の遅筆によるものです。

この論文は以下の2点で私らしさが出たと思います。1)動物の論文でも植物の論文でもなく、動植物のリンクの論文である、2)粘り強く長期継続することで記述が可能であった(ここは遅筆を棚に上げたい)。

24.6/18

高槻成紀・植原彰. 2024.

甲州市菅田天神社のフクロウのペリット内容 – 市街地での1例.

Strix,40: 129-135.

日本のフクロウは森林に住むアカネズミ類を食べるというのが定説でしたが、わたしたちが八ヶ岳で調べたら牧場に近いところではハタネズミの割合が高いことがわかりました。その後、町中では鳥がよく食べられているという報告がチラホラではじめました。山梨の乙女高原で一緒に植物や訪花昆虫をしらべている植原さんと話していたら、以前に甲州市の神社の木立でペリットを集めていたということで、分析させてもらいました。そうしたら確かに鳥が多く検出されました。タヌキでもそうですが、融通のきく食性を持つ動物の場合、とにかく具体的な事例の蓄積が不可欠で、私はそういう事実の記録に役立ちたいと思っています。

<摘要>2001年5月に山梨県甲州市の神田天神社の森で採集したフクロウのペレット37個を分析した。げっ歯類、鳥類、食虫動物の出現頻度は、それぞれ26、24、4であった。この研究における鳥の出現頻度(64.9%)を以前の研究と比較したところ、森林や里山(約10 %)よりも高く、都市地(約70 %)と同様だった。本調査の結果は、都市域に生息するフクロウが獲物として鳥に依存する可能性を裏付けるものであった。

24.8/6

信ヶ原佐保・金子弥生・高槻成紀

食肉目の糞分析法の検討 – 簡易面積法の提唱 –

この論文は、方法の改良に関するものです。私は糞分析ではポイント枠法という方法を使っており、いい方法なのですが、時間がかかるため根気強く行っていますが、もう少しなんとかならないものかという思いはありました。そこでテンのいい試料があったので、顕微鏡の格子をカウントするのではなく、方眼紙に広げておよその被度(覆う面積)を記録する方法と比較したら、ほぼ正確で、時間の大幅短縮が可能であることがわかりました。従来のポイント法では大変なほど多量サンプルがある場合はこの簡易面積法がおすすめだという論文です。

24.6.15

Takatsuki, S., Inaba, M. 2023.

Food habits of raccoon dogs at an agricultural area in Shikoku, Western Japan.

四国の農耕地のタヌキの食性

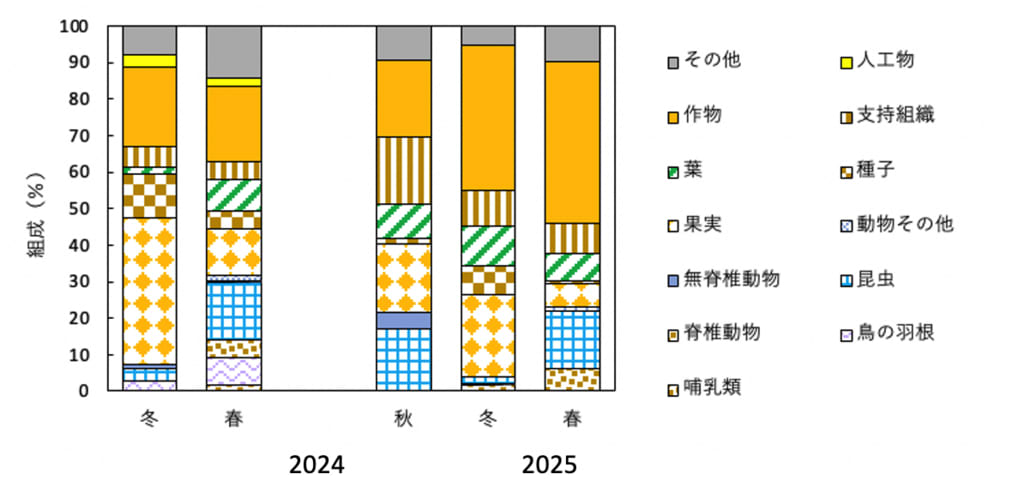

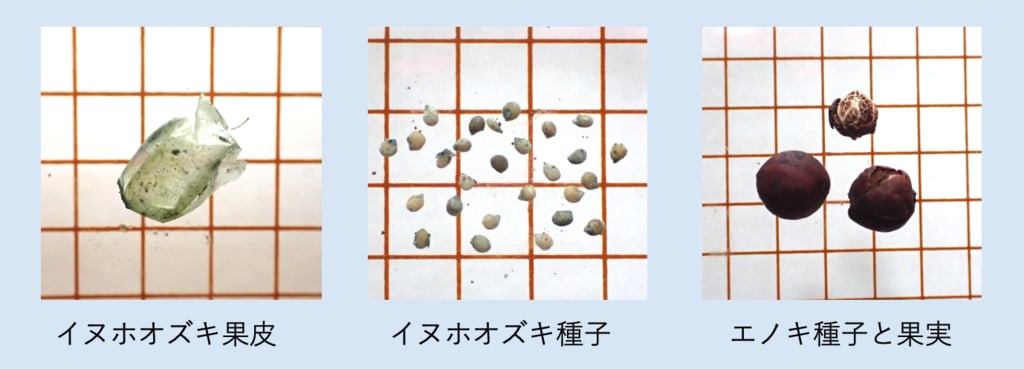

松山で農耕地に近い場所に生息するタヌキの食性を1年を通じて調べた。果実が最も重要で、冬以外は30-40%を占めた。次に作物が重要で10-30%を占め、これまでの分析例に比べ、安定して検出された。作物にはコメ、ムギ、ゴマ、オランダイチゴ、キウイフルーツ、ギンナン、カキノキなどがあった。タヌキにとって作物が重要であったが、被害としては深刻ではなく、ここではイノシシ、シカ、サルなどは駆除されるが、タヌキは駆除されていない。タヌキは漢字で「狸」とされ、人里で人と共存してきたが、それにはこのことが背景にあるからかもしれない。

24.6.15

Takatsuki, S. and Kobayashi, K. 2023.

Seasonal changes in the diet of urban raccoon dogs in Saitama, eastern Japan.

埼玉県の市街地のタヌキの食性の季節変化

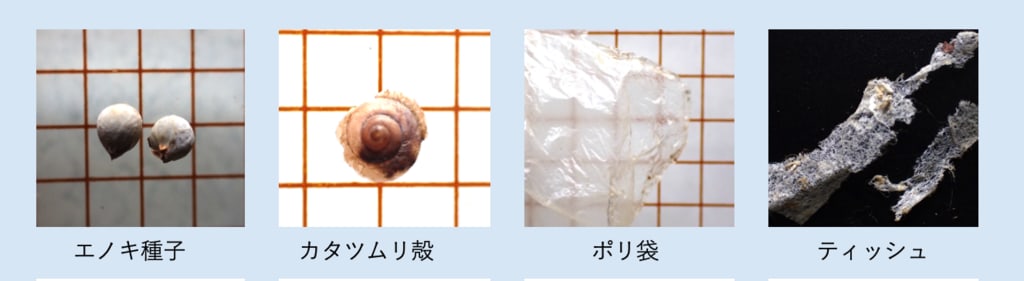

Mammal Study, 48: 1-11. こちら

この論文は浦和の市街地の中にある高校の一角にある木立のためフンを分析したもので、果実が主体ですが、種類が少ないこと、近くに池があるので、カエルやザリガニなど水生動物を食べていることが特徴的で、急速に市街地化され、限られた緑地で細々と生き延びていることがわかりました。

<摘要>市街地のタヌキの食性分析例として、埼玉県さいたま市の高校の敷地に隣接する雑木の木立ちのタヌキの糞分析を行った。この木立ちは白幡沼という沼に隣接している。ここのタヌキの食性は、冬は食物組成が多様で、春はアズマヒキガエルと昆虫が増え、夏はエノキの果実、昆虫、アメリカザリガニが増え、秋はエノキ、ムクノキの果実が優占した。特徴的なこととしてヒキガエルとアメリカザリガニが検出されたことで、このことはタヌキの食性の日和見的性質を示している。検出された種子はカキノキ、ウメe、ビワなどの栽培種を含め10種にすぎず、関東地方の里山環境で検出されるキイチゴ類、クワ属、ヒサカキなどがなく、種数が貧弱であった。さまざまな人工物が検出されたが、平均占有率は4.0%にすぎなかった。これらの結果は緑地に乏しい市街地にある学校の敷地内外という、生育する樹木の種数が限定的で、沼に隣接する環境をよく反映していた。