訪花昆虫調査でマルハナバチが3種記録されました。オオマルハナバチ、トラマルハナバチ、ミヤママルハナバチです。それぞれが来ていた花を調べたら明らかな違いがありました。オオマルがヒメトラノオ、トラマルがノハラアザミ、ミヤマがヤマハギです。

乙女高原で見られた3種のマルハナバチの花ごとの頻度

この結果は去年の結果でも、マルハナバチ調べ隊の結果でも同じでした。「これにはわけがあるはずだ」と思い、それぞれの花を調べるとヒメトラノオはコップのような形、ノハラアザミはごく細い筒状の花が束になっている、ヤマハギはやや複雑で蜜はツボのような花の中にあることがわかりました。マルハナバチの口の中舌(後述)の長さを調べた論文によると、中舌の長さはトラマル>ミヤマ>オオマルとなっており、花の形と大体対応しているようでした。

「これは実際にハチの口をみなければ」と思い、植原さんにお願いしてハチを採集してもらいました。

文献を探したら、マルハナバチの口の測定部位が書いてあり、口吻長と中下長を測定していました(江川・市野, 2020)。ところが送ってもらった標本を見ると、口が伸びているハチも少しありましたが、そうでないものが多く、どうして測定するのだろうと思いました。

下の写真がミヤマの側面です。

ミヤママルハナバチ

ところが、手にとって口の部分にピンセットを置いて下に伸ばしたら、びっくりすることにビョンと口が伸びました。

口を伸ばしたところ

その長さにも驚きましたが、文字通り「格納」されていて、何か機械のように出てきるのに驚きました。論文に描いてあった図とは違う感じでしたが、私なりに口吻長と中下長を次のように決めました。

測定部位

中舌は先ば曲がっていることが多いので、長さの測定は真っ直ぐに伸ばして行いました。ノギスを使って0.1mm単位で測定しました。

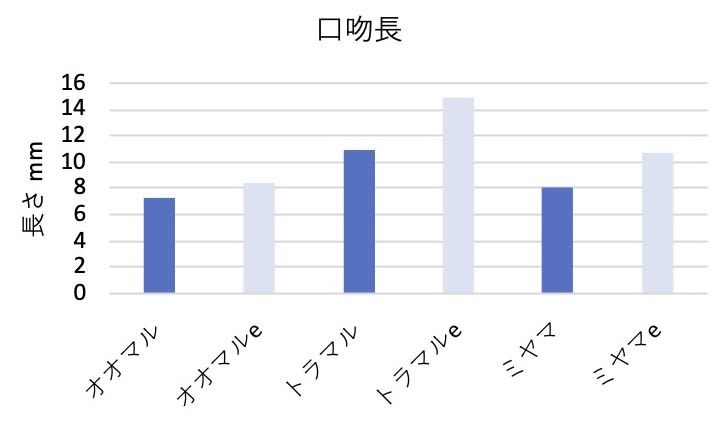

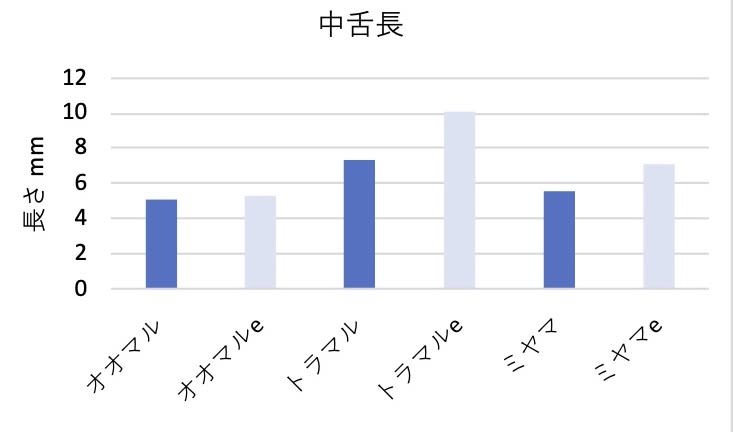

その結果は次のグラフの通りで体長はミヤマだけが短いという結果でした。口吻と中舌はトラマル>ミヤマ>オオマルで確かに江川・市野(2020)の通りでした。

マルハナバチ3種の測定結果

私の測定結果は江口・市野(2020)とは少し違い、どれも短めでしたが、順序は同じでした。これは測定部位が違う可能性もありますが、マルハナバチの大きさは地域ごとにかなり違うという論文もあるので、乙女高原ではこうだったということにします。

口吻長の比較。eは江口・市野(2020)のデータ

中舌長の比較。eは江口・市野(2020)のデータ

こういうミリ単位の微細な違いによってハチが選ぶ花を違え、そのことで同じ花で取り合いをしないで資源を分かち合っていると言えます。そのことを「和やかに」とか「平和的に」と表現してもいいですが、マルハナバチの進化では最適の花を選ぶということをした結果ということになります。

文献

江川 信・市野隆雄. 2020.

高地におけるマルハナバチ属の体サイズの種間および種内変異:標高の異なる地点間での比較.

New Entomol., 69: 39-47.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます