高槻成紀, 2022.

ススキとシバの摘葉に対する反応−シカ生息地の群落変化の説明のために.

1. シカ(ニホンジカ)が生息する金華山島のシカ高密度な場所で,ススキ群落がシバ群落に移行した.この現象を説明するため,両種の摘葉実験により,摘葉間隔の違いが両種に与える影響を調べた.

2. ススキは摘葉間隔が短くなるにつれて葉長,草丈,積算生産量が減少した.

3. ススキは摘葉間隔が30日より短いと開花しなくなった.

4. シバは摘葉間隔にかかわらず葉長,積算生産量に違いがなかった.

5. このことから,シカの強い採食圧がススキ群落を減少させてシバ群落に移行・維持させていることが説明できた.

植生学会誌, 39: 85-91. https://www.jstage.jst.go.jp/article/vegsci/39/2/39_85/_article/-char/ja

高槻成紀, 2022.

生け垣を利用した種子散布の把握 – 東京都小平霊園での観察例.

Binos, 29: 1-7. https://drive.google.com/file/d/116ZgHUzImm576feUk7WHPREwBd4yKC0r/view

Takatsuki S, Tsuji Y, Prayitno B, Widayati KA, Suryobroto B. 2022.

Seasonal changes in dietary compositions of the Malayan flying lemur (Galeopterus variegatus) with reference to food availability.

マレーヒヨケザルの食物組成の季節変化−食物供給に着目して

ヒヨケザルは、手足や胴体、尾の一部につながった薄い皮膚の膜(パタギウム)を使って滑空することができる。マレーヒヨケザル(Galeopterus variegatus)は、東南アジアの固有種である。本種の食性に関するこれまでの情報は断片的であり、食物組成に関する研究はほとんど行われていない。兄弟種の情報から、マレーヒヨケザルは葉食性であると予想された。そこで、まず、インドネシア・西ジャワ州において、マレーヒヨケザルの食性組成を、年間を通じての食料供給状況とあわせて定量的に分析した。マレーヒヨケザルは、12月から7月は雨季(10-6月)と対応的で葉が多く、8月から11月は乾季(7-9月)と対応的で果実が多いという具合に、季節ごとに食物が変化する。果実が多いときは糞中の果実の割合が増え、葉の割合は減る、つまりマレーヒヨケザルは葉から果実へと食性を変化させた。この時期には木の葉が多く、糞中での減少を説明できなかった。このことから、マレーヒヨケザルは1年の大半は木の葉を食べていたが、木の葉が豊富な時期には急激に果実にシフトしたことが推測される。このようにマレーヒヨケザルの食性は、葉から果実へと徐々に変化する葉食霊長類ジャワルトン(Trachypithecus auratus)の食性とは異なっていた。このような種間差は、体格や消化生理の違いに起因すると考えられる。

Mammal Research, 68: 77–83.

https://doi.org/10.1007/s13364-022-00658-y

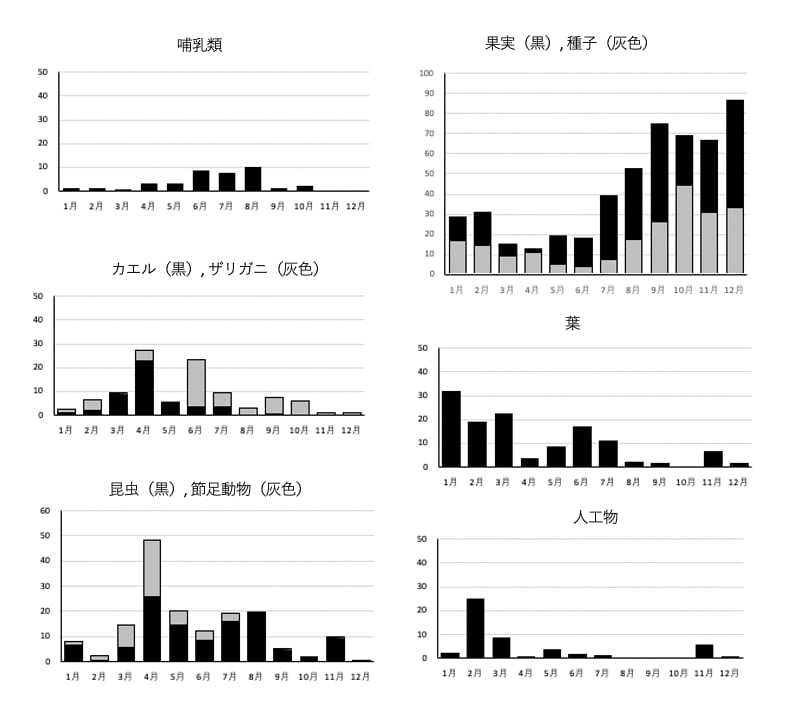

高槻成紀・立脇隆文, 2022.

タヌキの体重の季節変化―冷温帯と暖温帯の比較.

温帯・寒帯の哺乳類は越冬前に脂肪蓄積することが知 られている.暖温帯に属す和歌山県のタヌキの体重の調査により,タヌキは秋に体重 が 21%増加することが示された.本研究はその比較と して冷温帯の東京近郊で体重(n=192)と腎脂肪指数(n =152)を測定した.体重は 10 月に 37%増加し,腎脂 肪指数も 10 月に最大となった.このことはタヌキが夏 に主に昆虫を食べるのに対して秋には多肉果実を食べる ことに関係すると考えられた.本研究で冷温帯のタヌキ の体重増加の程度は暖温帯のタヌキよりも大きいことが 示された.

哺乳類科学, 62: 233-237. https://doi.org/10.11238/mammalianscience.62.233

高槻成紀・鈴木和男. 2022.

和歌山県におけるタヌキの体重の季節変化.

温帯・寒帯の哺乳類では食物の乏しい冬に備えて体内 脂肪を蓄積するため体重が増加することが知られている が,日本のタヌキでは飼育 条件下の情報しかない.そこで和歌山県田辺市一帯のタ ヌキ(1 歳以上,オス 118,メス77,合計 195)の体重 を調べたところ,季節変化が認められた.体重の月平均 は 5 月が最小(3.4 kg)で 11 月(4.1 kg)までに 21.2% 増加し,その後,漸減した.このことはタヌキが秋に果 実類を食べて脂肪を蓄積すること,冬から春に食物が乏 しくなって痩せることを反映していると考えられた.

哺乳類科学, 62: 133-139.

https://doi.org/10.11238/mammalianscience.62.133

Takatsuki, Seiki, and Suzuki, Shiori. 2022.

八ヶ岳のヤマネの食性

これまで定量的分析がほとんどなかったヤマネの食性を糞分析によって解明した。日本中部の八ヶ岳の亜高山帯のヤマネは夏には主に昆虫(69.2%)を、秋には果実(43.0%)と昆虫(33.4%)を食べていた。夏の果実は育児のため高タンパクを必要とし、秋の果実は冬眠前に脂肪蓄積をするために糖分を必要とするためと考えた。葉は微量しか検出されなかった。

Food Habits of the Japanese Dormouse in the Yatsugatake Mountains, Japan.

Zoological Science, 39: 1-5.

高 槻 成 紀 ・ 望 月 亜 佑 子 2022.

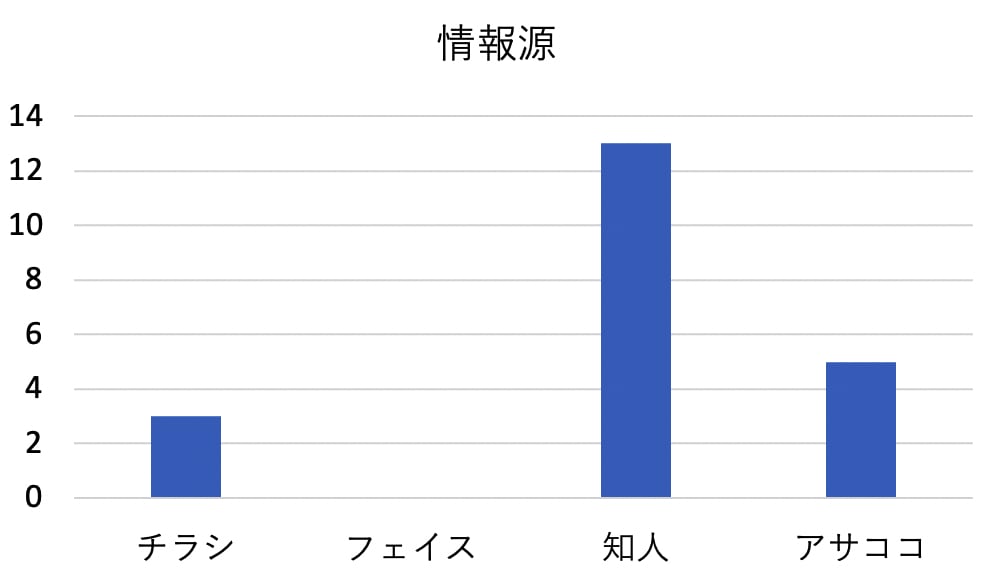

スギ人工林の間伐が下層植生と訪花に与える影響 —アファンの森と隣接する人工林での観察例—.

我が国の国土の27%は針葉樹人工林に占められている.林学研究は森林の生産性に力点がおかれ,生物多様性に対する注目度は低かった.本研究は長野県信濃町黒姫のスギ人工林の間伐が林内の気象などの環境要素,下層植生とその花への昆虫の訪花に及ぼす影響を調べた.間伐によって森林の下層部は明るくなった.間伐を行っていないスギ人工林に比べて間伐林では下層植生の積算優占度が1年目に1.7倍と多く,2年目に4.5倍に増加した.間伐林では先駆性の低木と大型双子葉草本が多かった.また虫媒花植物と訪花数も落葉広葉樹林と同レベルであった.これに対してスギ人工林では訪花昆虫はまったく観察されなかった.本研究はスギ人工林の生物多様性と訪花が間伐によって改善される可能性を示した.

21.12.1 受理

記載的な論文と査読のあり方について

高槻成紀

哺乳類科学、印刷中

生物学の論文は一般性を求める仮説検証型のものと、個別的な記述によって情報を蓄積することに貢献するものとに分かれる。そのいずれもが重要でいわば車の両輪のようなものといえる。私は「哺乳類科学」は後者の役割が大きいと考えるが、実際の査読においては前者型の原稿を高く評価し、記述型を評価しない傾向があり、科学を共有するための貢献というより形式的な粗探しのような査読姿勢が多い。これを改まるべきだという根拠と論理を書いた。

21.9.27

八ヶ岳におけるヤマネの巣箱利用 − 高さ選択に注目して −

高槻成紀・大貫彩絵・加古菜甫子・鈴木詩織・南 正人

哺乳類科学, 62(1): 61-67 .DOI: 10.11238/mammalianscience.62.61

2013年5月に八ヶ岳の亜高山帯のカラマツLarix kaempferi林で同じ樹木の高さ0.5 mと1.8 mに43対(86個)の巣箱を設置し,2013年9月,11月,2014年5月,9月の4回点検してヤマネGlirulus japonicusなどによる利用を調べた.その結果,利用されたのべ108個の巣箱のうち101個(93.5%)はヤマネが利用したことがわかった.巣箱は高さ1.8 mのほうが高さ0.5 mよりも有意に多く利用された.ヤマネによる利用率は通算で27.7%と高く,特に9月には40-50%と非常に高かった.ヤマネは巣材としてコケ,サルオガセ,樹皮などを利用し,巣箱ごとに特定の材料が重量のほとんどを占めていた.

巣箱(蓋を開けたところ)

巣材. A: コケ, B: サルオガセ

巣箱にいたヤマネ

2021

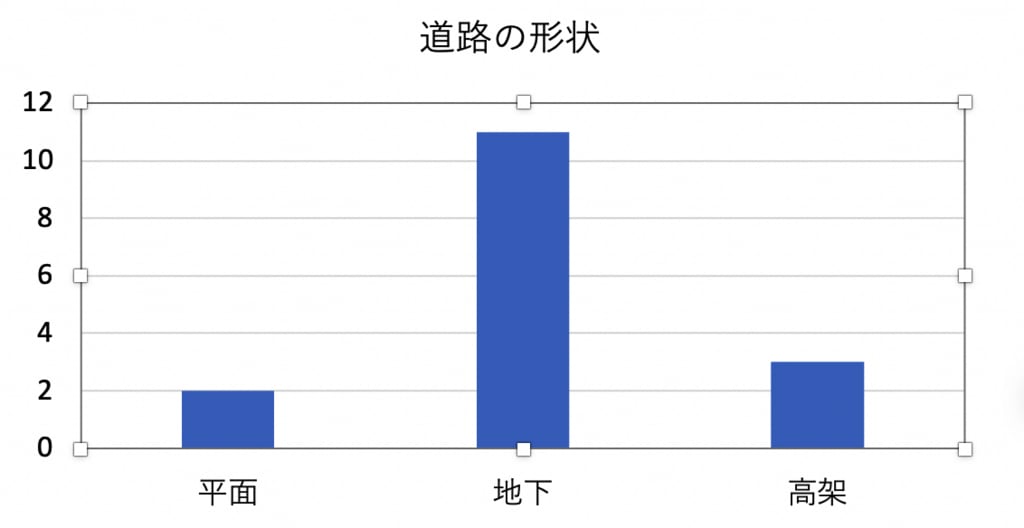

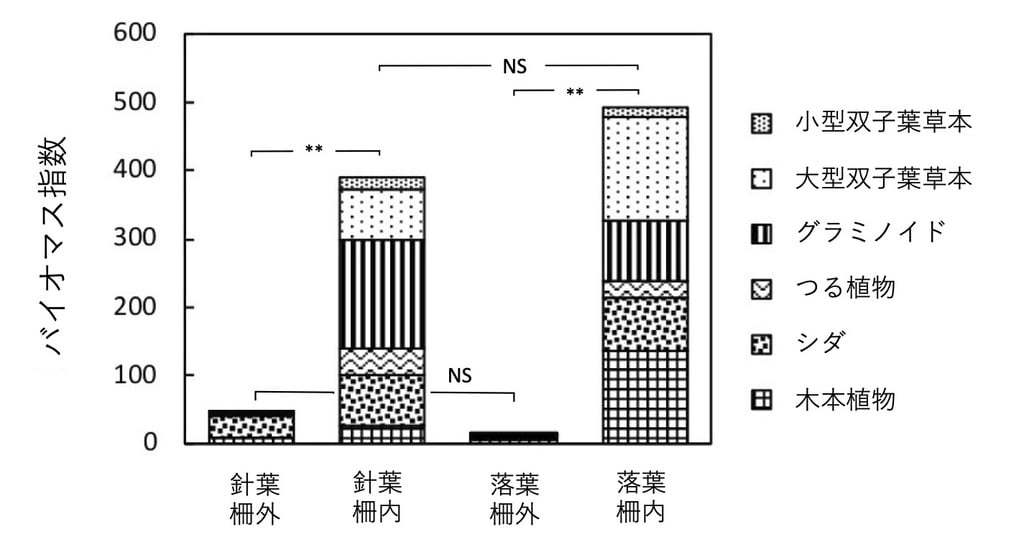

スギ人工林が卓越する場所でのニホンジカの食性と林床植生への影響−鳥取県若桜町での事例−

高槻成紀・ 永松 大

保全生態学研究, 26 : 323-331, https://doi.org/10.18960/hozen.2042

我が国では近年シカ(ニホンジカ)が増加して植生に強い影響を及ぼしている。鳥取県東部はスギ人工林が卓越するが、近年シカが侵入して影響が強まっている。スギ人工林は暗く、下層植物が少ないため、同じしか密度でも食物供給条件は乏しいことが想定されるが、こういう場所でのシカの食性は調べられていない。そこで本調査ではスギ人工林卓越地のシカの食性と林床植生に及ぼす影響を明らかにすることとした。糞分析により、糞中に占める緑葉の割合が夏(7-9月)でも13-26%に過ぎず、繊維、稈、枯葉など低質な食物が60-80%を占めることがわかった。シカ排除柵内外のバイオマス指数を比較するとスギ人工林、落葉広葉樹林ともに林床植生は乏しく、両群落で柵内が柵外よりもそれぞれ9倍、39倍も多かった。本調査はスギ人工林卓越地においては林床が貧弱であるため、シカの食性は夏でも低質な食物で占められていることを初めて示した。

若桜町のシカ糞中に占める主要食物の月変化

若桜町の針葉樹人工林と落葉広葉樹林の柵内外における林床植物の

バイオマス指数

21.8.18 受理

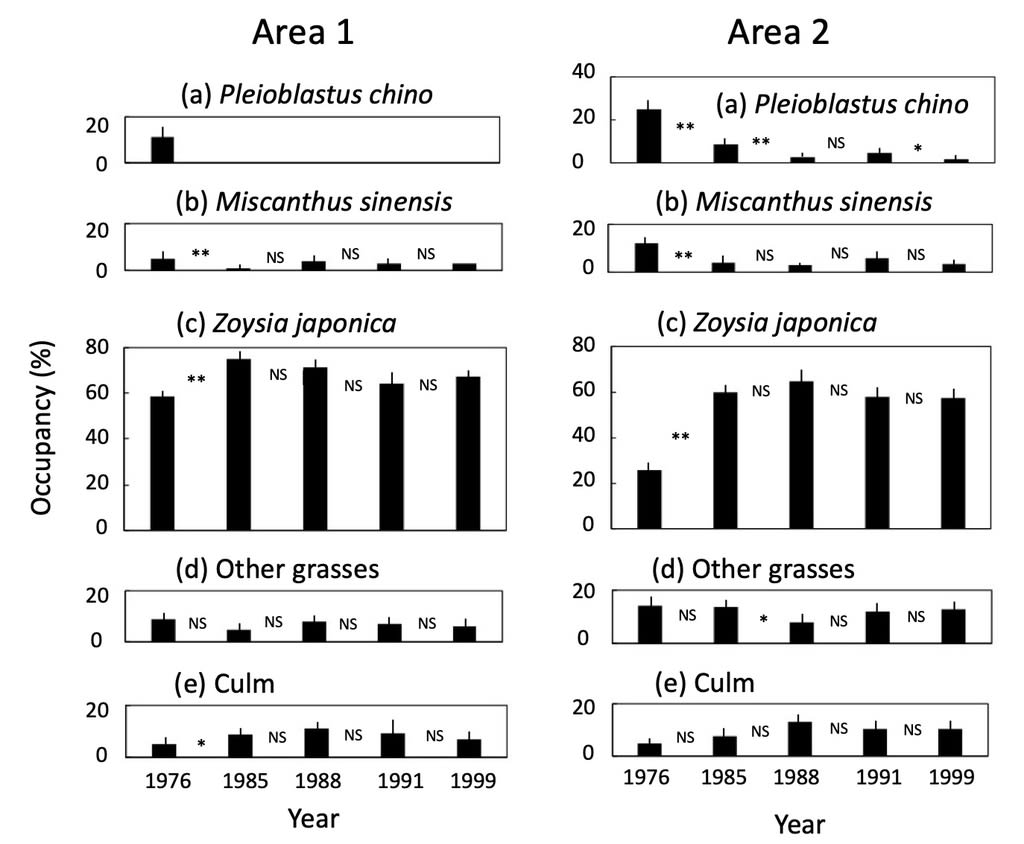

Long-term changes in food habits of deer and habitat vegetation: 25 year monitoring on a small island

シカの食性と生息地の長期的変化:小島での25年にわたる継続調査

Seiki Takatsuki

1975年から2000年までの25年間、シカが高密度で生息する金華山島のススキ群落と芝群落で植生とシカの糞組成をモニタリングした。大型草食獣による植生変化が他の大型草食獣に影響与える研究はあるが、自らの食性に与える影響は知られていない。また長期的な植生変化の調査はあるが、草食獣の食性を併せておこなった長期調査はない。調査開始からススキ群落はシバ群落に徐々に入れ替わり、強い採食圧でも裸地化することはなかった。一方、シカの食性は1970年代にはススキ、アズマネザサ、シバが同程度含まれていたが、1980年以降はほぼシバだけになった。これにはシバの高い生産特性と高温多湿な日本の気候によるものと考えた。25年間の調査により、有蹄類は植生を変化させることを通じて自らの食性を変化させることと、植生の変化は連続的だったがシカの食性の変化は不連続であることが初めて示された。

金華山の調査地1と調査地2の景観の経年変化

調査地2における所用3種の被度の経年

変化

金華山の調査地1と調査地2でのシカ糞中の主要食物の経年変化

21.4

Human effects on habitat use of Japanese macaques (Macaca fuscata): importance of forest edges

ニホンザルの生息地選択に及ぼす人の影響ー林縁の重要性について

Hiroshi Ebihara and Seiki Takatsuki

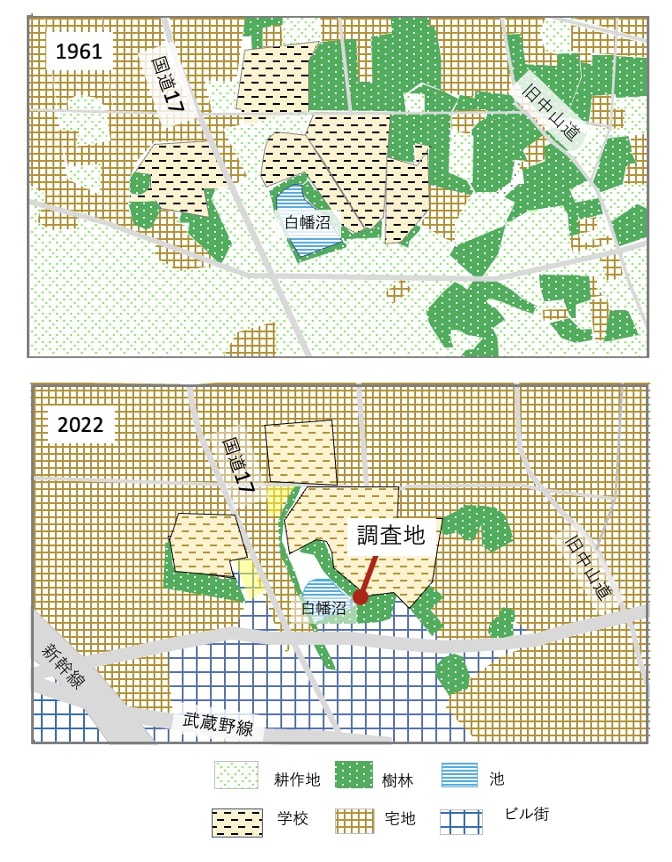

Mammal Study, 46: 131-141. こちら ニホンザルの生息地は伐採、植林、農地化、森林分断など人為的な変形を受けた。そういう影響はサルの生息地利用に影響していると考えられる。そこで、農地群と森林群の2群の生息地利用を比較した。その際、これまで植生図に表現されなかった林縁を植生カテゴリーの一つで取り上げた。両群とも秋と冬には落葉広葉樹林を、また夏には林縁をよく利用した。森林群は森林と草地の林縁を、農地群は森林と農地の林縁をよく利用した。農地群は秋と冬に森林群よりも落葉広葉樹林をよく利用した。オープンな場所はサルにとって危険であるから、両群とも森林をよく利用した。人工林の増加による森林での食物の減少と、農地での食物の増加により、サルの林縁利用が増えた。本研究で林縁を独立した植生タイプとして取り上げることでサルの生息地利用を正確に捉えることができた。

21.4.15

Diet compositions of two sympatric ungulates, the Japanese serow (Capricornis crispus) and the sika deer (Cervus nippon), in a montane forest and an alpine grassland of Mt. Asama, central Japan

日本の中部地方の浅間山の山地森林と高山草原に同所的に生息するシカとカモシカの食物組成

Takada, H., Yano, R., Katsumata, A., Takatsuki, S., Minami. 2021.

Mammalian Biology, https://doi.org/10.1007/s42991-021-00122-5

21.3.25 受理

スギ人工林の間伐が下層植生と訪花に与える影響

– アファンの森と隣接する人工林での観察例

高槻成紀・望月亜佑子

人と自然: in press

我が国の国土の27%は針葉樹人工林に占められている.林学研究は森林の生産性に力点がおかれ,生物多様性に対する注目度は低かった.本研究は長野県信濃町黒姫のスギ人工林の間伐が林内の気象などの環境要素,下層植生とその花への昆虫の訪花に及ぼす影響を調べた.間伐によって森林の下層部は明るくなった.間伐を行っていないスギ人工林に比べて間伐林では下層植生の積算優占度が1年目に1.7倍と多く,2年目に4.5倍に増加した.間伐林では先駆性の低木と大型双子葉草本が多かった.また虫媒花植物と訪花数も落葉広葉樹林と同レベルであった.これに対してスギ人工林では訪花昆虫はまったく観察されなかった.本研究はスギ人工林の生物多様性と訪花が間伐によって改善される可能性を示した.

21.3.3 受理

山梨県の乙女高原がススキ群落になった理由 – 植物種による脱葉に対する反応の違いから -

著者名:高槻成紀・植原 彰

1.山梨県の乙女高原は刈取により維持され,大型双子葉草本が多い草原であったが,2005年頃からススキ群落に変化してきた.この時期はシカ(ニホンジカ)の増加と同調していた.

2.主要11種の茎を地上10 cmで切断し,その後の生存率と植物高を継続測定したところ,双子葉草本9種のうち6種は枯れ,生存種も草丈が低くなった.これに対して,ススキとヤマハギは生存し,植物高も減少しなかった.

3.ススキを,6月,9月,11月,6,・9月に刈取処理をし,5年間継続したところ,ススキの草丈は11月処理は180-200 cmを維持し,6月区はやや低くなったまま維持した.これに対し,9月区は草丈が経年的に減少した.

4.シカの採食は双子葉草本には強い影響があるが,刈取処理よりは弱いから,ススキにとっては影響は弱く,乙女高原でのススキ群落化はシカの影響と考えるのが妥当であると考えた.

5.ススキ群落内に設置した15 m×15 mのシカ防除柵4年後の群落はススキが大幅に減少し,双子葉草本が優占した.群落多様度は柵外はH’ = 0.85だったが,柵内はH’ = 2.64と3倍も大きくなった.

6.上層の優占種が大型双子葉草本からススキに変化することで,ヒメシダのような地表性の陽性植物が増加し,ミツバツチグリの場合,ススキ群落では低い草丈で面的に広がったが,双子葉草本が密生していると被度は減少して葉柄を伸長させた.

7.シカの影響は1)シカの嗜好性(不嗜好植物は食べない)の違い,2)採食に対する植物の反応(成長点のいちの違いによる再生力など)の違い,3)その結果による上層の優占種の変化による下層植物への間接効果,という異なるレベルで起きていることを示した.

21.1.25 受理

過疎化した山村でのシカの食性− 山梨県早川町の事例−

高槻成紀・大西信正

過疎化が著しく、シカが高密度になって林床植生が乏しい状態にある山梨県早川町のシカの食性を糞分析により明らかにした。いずれの季節でも栄養価の低い繊維・稈などの支持組織が多く、栄養価の高い緑葉は少なかった。春には繊維が45.0%、稈・鞘が17.7%と多く、緑葉は10.3%に過ぎなかった。夏も繊維(54.6%)と稈・鞘(14.2%)が多かったが、双子葉植物が13.5%に増加した。秋は緑葉が36.0%と年間で最も多くなった。これは新しい落葉を食べたものと推定した。冬の糞組成は最も劣悪で、繊維が82.7%と大半を占め、緑葉は微量(2.5%)しか検出されなかった。早川町のシカの食性は他のシカ生息地と比較しても劣悪であった。シカの食性とシカの管理、特に過疎化との関連に言及した。

20.11.2

麻布大学キャンパス内の植栽樹への種子散布

小島香澄・高槻成紀

Binos, 27: 11-16.

被食散布型の樹木にはさまざまな果実食鳥類が訪 れ、樹下には別の木で食べた種子が排泄される。しか し、野外の森林では多種の樹木が隣接している上に亜 高木、低木、草本にも被食散布植物があり、林床には 下生え植物や枯葉があるため落下種子を調べるのは難 しい。この点、都市の単純な環境に孤立木があれば調 べることが可能である。この論文では大学キャンパス内の同時期に結実する多肉果を着ける樹木を用いて、 外部から持ち込まれた種子の内容を明らかにすること を目的とした。カキノキでは 27 種以上 2,810 個、セ ンダンでは 17 種以上 451 個、エノキでは 10 種以上 1875 個の種子が回収された。対象木と同種の種子の 割合はカキノキ樹下では 15.6% と小さかったが、セ ンダン樹下で 52.3%、エノキ樹下では 91.1% であった。 外部由来の種子はカキノキとセンダンの樹下ではエノ キが多く、エノキ樹下ではセンダンが多かった。大学 キャンパスという単純な系を使うことで、鳥類による 種子散布の実態の一部が示された。

20.10.10

長野県東部の山地帯のカラマツ林のテンの食性

宗兼明香・南正人・高槻成紀. 2021.

長野県東部の御代田町のカラマツ林に生息するテンの食性を糞分析法により 明らかにした.食物組成の量的評価は出現頻度法とポイ ント枠法の占有率によった.平均占有率は,春には哺乳 類(64.1%),夏と秋には果実(夏は 65.3%,秋は 78.0%)が多かった.種子の出現からわかった果実利用 は月ごとに変化し,春にはミズキCornus controversaな ど,夏にはサクラ属 Cerasus spp. など,秋にはマタタビ 属 Actinidia spp. やアケビ属 Akebia spp. などが多かった. 昆虫は夏でも 4.9%に過ぎず,他の地域より少なかった. これは本調査地に果実が豊富なためと考えられた.出現 頻度法による評価では平均占有率が小さかった昆虫や葉 が過大に評価された.占有率-順位曲線からは平均値や 頻度だけではわからない,食物の供給量とテンの食物選 択性を読み取ることができた.テンに利用された果実に は林縁植物が多いことからテンが林縁植物の指向性散布 をする可能性が示唆された.

2020.10.8

麻布大学キャンパスのカキノキへの鳥類による種子散布

高槻成紀. 2020.

被食散布型の樹木にはさまざまな果実食鳥類が訪れ、樹下には別の木で食べた種子が落下される。しか し、野外の森林では多種の樹木が隣接している上に亜高木、低木、草本にも被食散布植物があり、地表にも草 本類や枯葉があるために落下種子を調べるのは難しい。この点、都市の単純な環境に孤立木があれば調べるこ とが可能である。この論文では大学キャンパス内に植栽された1本のカキノキを用いて、外部から持ち込ま れた種子の内容を明らかにすることを目的とした。その結果、2009 年の 11 月と 12 月の間に、カキノキ種子を 除いて 36 種以上 7918 個の種子が回収された。その内訳は高木種が 18 種で種子数は 89.9% を占め、低木が 8 種、4.8%、つる植物が 7 種、3.2% などであった。これらを植栽種、野生種で分けると、植栽種が 37.5% を占め、 都市的な環境を反映していた。この調査により大学キャンパスという単純な系を使うことで、鳥類による種子 散布の実態の一端が示された。

2020.9.21 受理

四国三嶺山域のシカの食性−山地帯以上での変異に着目して

高槻成紀、石川愼吾、比嘉基紀. 2021.

これまで不明な点が多かった西日本のシカの食性の例として、四国剣山系三嶺のシカの食性を糞分析により解明 した。標高 1100 m 台のさおりが原ではシカの採食により林床が貧弱になっており、シカの糞でも繊維と稈・鞘が多く、 シカの食物状況は劣悪であった。標高 1600 m 台のカヤハゲでは 2007 年にシカの採食によりミヤマクマザサが消滅し、 現在はススキ群落になっており、糞組成でもイネ科と稈・鞘が多かった。標高 1700 m 台の地蔵の頭では稜線にミヤマ クマザサが密生しており、シカの糞もササが優占していた。山地帯では植生もシカの強い影響で壊滅状態であるが、シ カ自身の食性も劣悪であった。高標高に生息するシカにとっては尾根のミヤマクマザサは特に冬の食物として重要であ ることがわかった。シカの置かれた状態を判断するのに食性解明は有力な情報をもたらすことを指摘した。

Effects of 137Cs contamination after the TEPCO Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station accident on food and habitat of wild boar in Fukushima Prefecture.

Nemoto, Y., H. Oomachi, R. Saito, R. Kumada, M. Sasaki, S. Takatsuki. 2020.

Journal of Environmental Radioactivity こちら

20.4.21 受理

2018年台風24号による玉川上水の樹木への被害状況と今後の管理について

高槻成紀. 2020.

1. 2018 年 9 月 30 日深夜から数時間,東京地方を襲った台風 24 号がもたらした玉川上水 30 km の風害 木の実態を記録したところ,合計 111 本(3.7 本 /km) が記録された.

2. 樹種はサクラ属が 3 分の 1 を占めた.風害木の うち,植林されたサクラ属,ヒノキは平均直径が 50 cm を上回っていたが,コナラ,クヌギなど自生する 雑木林の構成種は直径 30 cm 前後であった.

3. 風害木は全体に上流(西側)で少なく,下流 (東側)に多い傾向があり,特に小金井地区と井の頭 公園一帯に多かった.木の倒れた方位は北に偏ってお

り,南からの強風が吹いたことを反映していた. 4. 桜の名所である小金井地区はサクラ属以外は伐 採されるため立木に占めるサクラ属の割合がほかの地 区よりも高く,被害率も他の地区に比べて 7.1 倍も高かった.

2020.8.30

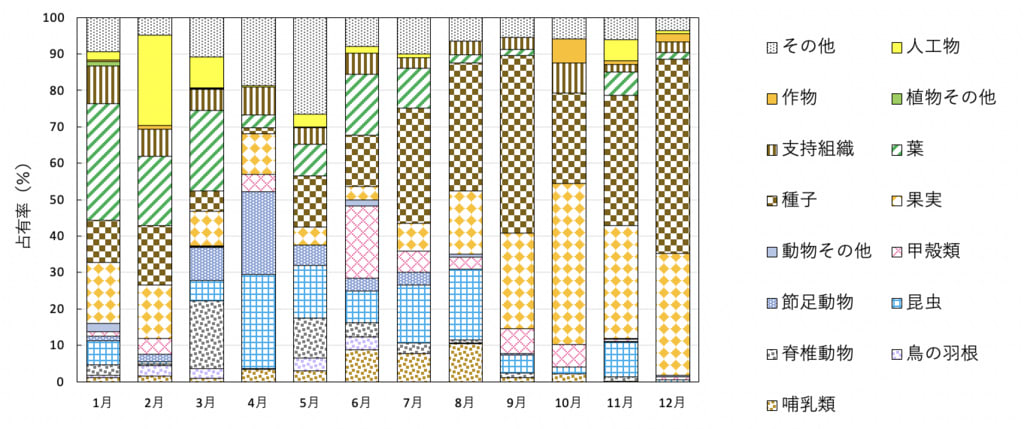

タヌキの日和見的な食性- 愛媛県諏訪崎での事例 -

Mammal Study, 46: 25-32. こちら タヌキの食性が場所ごとに違いがあることがわかってきたが、南西日本のタヌキの食性は分析例が少ない。本論文では愛媛県の諏訪崎半島のタヌキの食性を糞分析(ポイント枠法)で調べた。調査は2019年5月から2020年4月に行った。果実が重要で秋には30%以上、冬でも20%以上を占めた。椋木あkが特に重要だったが、そのほかにも暖地の果実が季節に応じて食べられた。昆虫も重要で春、夏、初秋には20%以上を占めた。晩冬季にはミカンが40%ほどを占めた。哺乳類と鳥類は他の超幸よりも少な買った。諏訪崎のタヌキの食性は暖地の果実、昆虫、ミカンで特徴付けられ、タヌキが「日和見的」であることを示唆した。

2020.7.14

Kagamiuchi, Y. and S. Takatsuki.

Diets of sika deer invading Mt. Yatsugatake and the Japanese South Alps in the alpine zone of central Japan.

(中部日本の八ヶ岳と南アルプスの高山帯に侵入したニホンジカの食物) Wildlife Biology 2020: wlb.00710 こちら 近年、日本列島でシカが増加しており、その分布は中部地方の高山帯に及び、冬は低地で過ごすが夏は高山帯で過ごす。しかしその食性は調べられていない。本調査では八ヶ岳と南アルプスで、山地帯、亜高山帯、高山帯のシカの糞を採集し、植物組成と栄養学的分析を行った。八ヶ岳の山地帯ではササが40-55%を占めたが、南アルプスの山地帯では双子葉植物が多かった。亜高山帯では、八ヶ岳ではイネ科が50%を占めたが、南アルプスでは単子葉植物と双子葉植物がそれぞれ10-20%をしめた。高山帯ではどちらの山でもイネ科が多かった。糞中の粗タンパク質含有率はどちらの山でも低地では8-12%だったが、高山帯では15-20%と高かった。

20.5.25 受理

高知県とその周辺のタヌキの食性 – 胃内容物分析–

高槻成紀・谷地森秀二

これまで四国のタヌキの食性は情報がなかったが,高知県と周辺から得た67例の胃内容物をポイント枠法で分析した.ほかの場所と比べると昆虫が多く(全体の占有率25.7%),特に冬でも25.8%を占めた.果実は重要であったが,他の場所に比べれば少なく,最大で秋の30.4%であった.カタツムリ(ウスカワマイマイ)が春(19.3%)を中心に多かったことと,春にコメを主体とした作物が25.0%と多かった点は特異であった.

2019.7.16 受理

東京西部の裏高尾のタヌキの食性 – 人為的影響の少ない場所での事例 –

高槻成紀・山崎 勇・白井 聰一. 2020.

人為的影響の少ない東京西部の裏高尾のタヌキの食性 を調べたところ,人工物は出現頻度 5.0%,ポイント枠 法による平均占有率 0.4%に過ぎなかった.果実・種子 が一年を通じて重要で,出現頻度(果実 98.0%,種子 93.1%),平均占有率(果実 30.0%,種子 25.7%)とも 高かった.季節的には春は果実,種子,昆虫の占有率が 20%前後を占め,夏には種子が 36.7%に増加した.秋に は果実が 71.5%と最多になり,昆虫は微量になった.初 冬には果実が 43.2%に減り,種子が 31.7%に増えた.晩 冬は果実(15–35%),種子(15–25%),昆虫(20–30%) が主要であった.種子は晩冬のエノキ,春のキチイゴ属, 夏のミズキ,秋のケンポナシ,初冬と晩冬のヤマグワと 推移した.ヤマグワやサルナシは結実期とタヌキによる 利用の時期が対応しなかった.