また(前回)、Googleマップの不自然さ(+そのことをGoogle側へ伝えられないもどかしさ)を指摘させてもらいます。

Googleマップでは、徒歩での道順検索もできる。

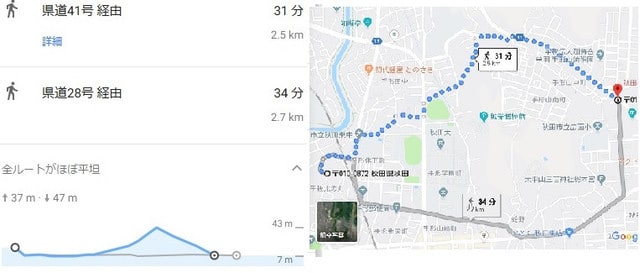

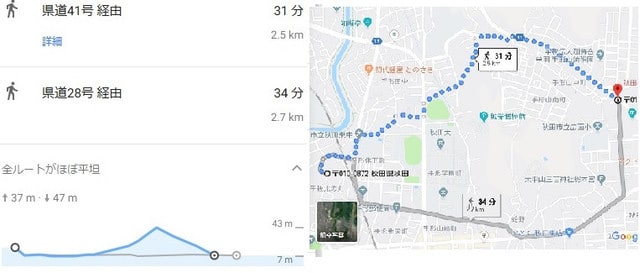

その検索結果に「ほぼ平坦」といった言葉が表示されるのに気が付いた。2018年秋頃からそうなっているようだ。

クリックして展開すると、高低差を示すと思われる折れ線グラフも出た。

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート

右上の検索結果地図中、水色の線は、まさに「ほぼ平坦」な地形である秋田市中央部では珍しい、アップダウンのあるルート。

千秋北の丸の階段を下りて線路を渡り、秋田高校横の急坂で手形山を登り、横金線のだらだらとした坂を下ることになる。距離としては2.5キロだそうだが、積極的に歩きたくはない(実際に経験したことあり)。

(再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤ

(再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤ

グレーの線、手形山南側のふもとをぐるりと回るほうが、0.2キロ遠くなるがずっと楽。

それなのに、Googleは「全ルートがほぼ平坦」とおっしゃっている。「全ルート」というのは、示した2つのルートどちらもということらしい。

グラフを見ても、特に手形山がツンととんがっているのがよく分かる。

グラフの横軸を読めば、いちばん低い地点が7メートル、最高が43メートルらしい。差し引き高低差36メートル。

左上の「↑37m・↓47m」というのは、このルート通しで37メートル上って、47メートル下るという意味なんだろうか。こういう説明がないのは不親切。

Googleではこの程度は「平坦」と言いたいのだとすれば、なかなか厳しいご判断。

Googleさんが「平坦ではない」と判断した時は、その文言が表示されなくなるだけ。「急峻なルート」とか出るわけではない。

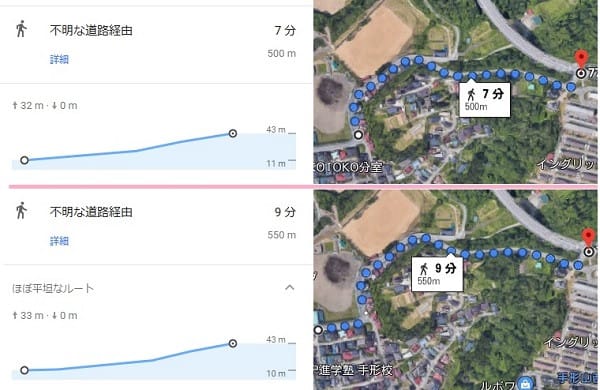

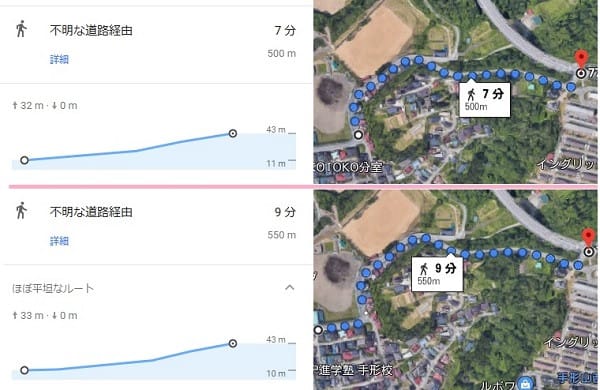

判断基準を示してほしいところだが分からないので、どこが境目なのか検証。まずは秋田高校横の坂部分で。

上は表示なし、下は「ほぼ平坦」

上は表示なし、下は「ほぼ平坦」

出発点を坂の下の平らな側へ少しずづ動かしてみると、あるポイントから「平坦」になった。

距離500メートル・高低差32メートルでは平坦でなく、550メートル・33メートルでは平坦。

以前訪れた時、富士山に向かって延々と坂が続いていたのが印象的だった、静岡県富士市。適当な地点どうしで、坂の上側へ少しずつ動かした。

上が「ほぼ平坦」、下が表示なし

上が「ほぼ平坦」、下が表示なし

距離1.7キロ・高低差54メートルは平坦でなく、1.7キロ・53メートルでは平坦。

単なる高低差の大小ではなく、移動距離に対する高低差の比率なのか。よく分からない。ただ、実際に歩く人の感覚とズレているのは間違いない。

ツイッター上でも、「Googleの『平坦』はウソ/だまされた」といった投稿が多数。横浜とか代官山の17%の勾配を示す道路標識がある場所でも、ほぼ平坦とされるらしい。

日本より「平坦」そうな、Google本拠地のアメリカでは、どう判断され、どう受け取られているのだろう。

さて、高さ約123メートルの秋田市の大森山。ふもとのJR新屋駅から頂上の展望台までのルートを検索してみた。

さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや?

さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや?

上の画像で高低差グラフでは2つのルートが表示されているが、グレーのほうがおかしい。

それ以前に、最高位も「103m」になっていて、20メートルほど足りない気がするけど、置いておきます。

最低地点が「-38m」!? そこへ下りてまた上がるという、クレーターでもあるかのような地形。高低差は244メートルにもなる。

地図上でマウスを動かすと、高低差グラフの対応する部分に印が付くので、マイナス38メートルの箇所を探せる。

ここが-38メートル地帯!

ここが-38メートル地帯!

大森山動物園の園内であった。

Googleマップでは、公道上(ストリートビューの撮影車で同時に計測したのかも?)の標高データしかなく、そのクセ、ルート検索では施設内の通路も道路と認識してしまい、かつその標高データが異常な値になっているということか。

そもそも、このルートで動物園内に出入りしているのは、駐車場側の出口専用ゲートと遊園地の搬入口みたいなところで、ルート自体が不適切。

これらも、ゼンリンとの提携解消で生じた不具合の1つかもしれない。

となれば、高さ約40メートルの千秋公園。旧脳研前から、ほぼ最高地点の御隅櫓までを検索。

「全ルートがほぼ平坦」

「全ルートがほぼ平坦」

全区間マイナス38メートル。同じ状況だった。

このようなGoogleマップの言いなりで歩くなんて、怖くてできない。秋田市は「ほぼ平坦」な土地だからまだいいけれど、坂の多い街ではなおさら。

テキトーでいい加減なものを示すよりも、分からないことは「分かりません」と言ってくれたほうがありがたいのですが…

※Googleマップのおかしさについての次の記事。

Googleマップでは、徒歩での道順検索もできる。

その検索結果に「ほぼ平坦」といった言葉が表示されるのに気が付いた。2018年秋頃からそうなっているようだ。

クリックして展開すると、高低差を示すと思われる折れ線グラフも出た。

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート右上の検索結果地図中、水色の線は、まさに「ほぼ平坦」な地形である秋田市中央部では珍しい、アップダウンのあるルート。

千秋北の丸の階段を下りて線路を渡り、秋田高校横の急坂で手形山を登り、横金線のだらだらとした坂を下ることになる。距離としては2.5キロだそうだが、積極的に歩きたくはない(実際に経験したことあり)。

(再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤ

(再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤグレーの線、手形山南側のふもとをぐるりと回るほうが、0.2キロ遠くなるがずっと楽。

それなのに、Googleは「全ルートがほぼ平坦」とおっしゃっている。「全ルート」というのは、示した2つのルートどちらもということらしい。

グラフを見ても、特に手形山がツンととんがっているのがよく分かる。

グラフの横軸を読めば、いちばん低い地点が7メートル、最高が43メートルらしい。差し引き高低差36メートル。

左上の「↑37m・↓47m」というのは、このルート通しで37メートル上って、47メートル下るという意味なんだろうか。こういう説明がないのは不親切。

Googleではこの程度は「平坦」と言いたいのだとすれば、なかなか厳しいご判断。

Googleさんが「平坦ではない」と判断した時は、その文言が表示されなくなるだけ。「急峻なルート」とか出るわけではない。

判断基準を示してほしいところだが分からないので、どこが境目なのか検証。まずは秋田高校横の坂部分で。

上は表示なし、下は「ほぼ平坦」

上は表示なし、下は「ほぼ平坦」出発点を坂の下の平らな側へ少しずづ動かしてみると、あるポイントから「平坦」になった。

距離500メートル・高低差32メートルでは平坦でなく、550メートル・33メートルでは平坦。

以前訪れた時、富士山に向かって延々と坂が続いていたのが印象的だった、静岡県富士市。適当な地点どうしで、坂の上側へ少しずつ動かした。

上が「ほぼ平坦」、下が表示なし

上が「ほぼ平坦」、下が表示なし距離1.7キロ・高低差54メートルは平坦でなく、1.7キロ・53メートルでは平坦。

単なる高低差の大小ではなく、移動距離に対する高低差の比率なのか。よく分からない。ただ、実際に歩く人の感覚とズレているのは間違いない。

ツイッター上でも、「Googleの『平坦』はウソ/だまされた」といった投稿が多数。横浜とか代官山の17%の勾配を示す道路標識がある場所でも、ほぼ平坦とされるらしい。

日本より「平坦」そうな、Google本拠地のアメリカでは、どう判断され、どう受け取られているのだろう。

さて、高さ約123メートルの秋田市の大森山。ふもとのJR新屋駅から頂上の展望台までのルートを検索してみた。

さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや?

さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや?上の画像で高低差グラフでは2つのルートが表示されているが、グレーのほうがおかしい。

それ以前に、最高位も「103m」になっていて、20メートルほど足りない気がするけど、置いておきます。

最低地点が「-38m」!? そこへ下りてまた上がるという、クレーターでもあるかのような地形。高低差は244メートルにもなる。

地図上でマウスを動かすと、高低差グラフの対応する部分に印が付くので、マイナス38メートルの箇所を探せる。

ここが-38メートル地帯!

ここが-38メートル地帯!大森山動物園の園内であった。

Googleマップでは、公道上(ストリートビューの撮影車で同時に計測したのかも?)の標高データしかなく、そのクセ、ルート検索では施設内の通路も道路と認識してしまい、かつその標高データが異常な値になっているということか。

そもそも、このルートで動物園内に出入りしているのは、駐車場側の出口専用ゲートと遊園地の搬入口みたいなところで、ルート自体が不適切。

これらも、ゼンリンとの提携解消で生じた不具合の1つかもしれない。

となれば、高さ約40メートルの千秋公園。旧脳研前から、ほぼ最高地点の御隅櫓までを検索。

「全ルートがほぼ平坦」

「全ルートがほぼ平坦」全区間マイナス38メートル。同じ状況だった。

このようなGoogleマップの言いなりで歩くなんて、怖くてできない。秋田市は「ほぼ平坦」な土地だからまだいいけれど、坂の多い街ではなおさら。

テキトーでいい加減なものを示すよりも、分からないことは「分かりません」と言ってくれたほうがありがたいのですが…

※Googleマップのおかしさについての次の記事。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます