習志野の民話「小すずめのバラード」の「小すずめ」とは一体、何ものか?

以前の投稿

習志野から消される?ドイツ人捕虜収容所の歴史(菩提樹、聞き書き民話、西郷寅太郎) - 住みたい習志野

で「習志野の民話」の中の「小すずめのバラード」というお話を紹介しました。

市役所に消された?聞き書き民話「小すずめのバラード」

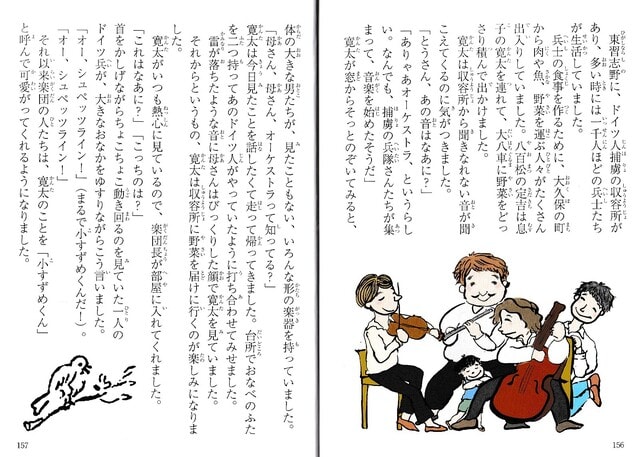

「習志野市制施行60周年記念 習志野の民話」(習志野市制施行60周年記念事業実行委員会・平成26年)という本があります。中に「小すずめのバラード」という一篇が入っているものと入っていないもの、2つのバージョンがあります。編集に当たった「習志野民話の会」が60周年記念事業の補助金を申請したところ、役所の事務局が「これはカットしろ」と命じたようです。その結果、「小すずめのバラード」が入っていないものが印刷・配布された。しかし、民話の会の中で「補助金をくれないのなら、我々のお金で『小すずめ~』が入っているものも作ろう」ということになり、そのお陰でわずかな部数ながら『小すずめ~』が入っているものも存在する、というわけです。(「小すずめのバラード」、ドイツ人捕虜オーケストラのお話です。以下、「習志野の民話」より)

ドイツ人俘虜収容所のお別れパーティー用に作られた「ビール新聞」に載った、「野ばら」の替え歌、「小すずめのバラード」

※「バラード」とは四行詩のことです。

このお話と関係するエピソードが、「ドイツ兵士の見たニッポン」という本(87ページ以降)の中に書かれています。

帰国を前に開いたお別れパーティーのための「ビール新聞」には「小すずめのバラード」と題する、ゲーテの有名な「野ばら」のパロディーが載っている。

また「ドイツ兵士の見たニッポン」の著者、Hさんは、後に以下のように述べています。

史料紹介

東京のドイツ-日本研究所図書館に、習志野収容所で発行された「収容所楽団と男声合唱団のお別れパーティーのためのビール新聞」なる印刷物が所蔵されている。解放・帰国を間近に控えた彼らの、パーティー当夜の気分を伝えてくれる楽しい史料である。

習志野収容所「収容所楽団と男声合唱団のお別れパーティーのためのビール新聞」(1919年11月30日)に載った「小すずめのバラード」

Spätzlein–Ballade

小すずめのバラード 1 小すずめがいて、シンバルをつついているぞ。 太鼓も素晴らしい。この大男がいなかったら、リズムは台なしだ。 小すずめよ、小すずめよ、よく気を付けて、太鼓とシンバルに気を付けて! 2 その後、長い休止が太鼓とシンバルに訪れた。 小すずめにすぐに想起されるもの、それはより良きものの夢の愛撫が彼を包む。 彼を起こす者は誰もいなかった! 小すずめよ、小すずめよ、誰が気を配るのだ、太鼓とシンバルに? 3 そして、太鼓とシンバルに大きな見せ場が近づいて来た。 脇腹をつついたが――遅すぎた。ああ、音楽はめちゃめちゃだ! 誰でも見つけることができたのに! 小すずめよ、なぜ気を配らなかったのだ、太鼓とシンバルに! 4 小すずめは赤くなり、恥ずかしそうに太鼓とシンバルの脇に立っていた。 彼の芸術家としての名声はすっ飛んでしまった! この汚点が、彼をひどく立腹させる。 そして、そのうえこのように冷やかすのだ、

VIDEO

問題は「小すずめ」が誰かということである。

「小すずめ」とは、オーケストラで太鼓とシンバルの演奏のタイミングをはずしてしまう、ドジな兵士Sperling(シュペルリング)のことだった

Spätzlein に「おちびさん」の意味があることから、筆者は以前、日本の子どもがオーケストラの練習に紛れ込んだ一場面なのではないかと考えたのだが、今やこれは訂正しなければならない。「ビール新聞」の記事「音楽のABC」中の「シュペルリング氏は太鼓を叩く」、続く記事「頭音転換」中の「首をかしげ、シュペルリングは物思いに沈む。叩打の合図が、かすかな頭の動きで彼になされた」等から、この太鼓打ちはシュペルリングであることがわかる。Sperling もまたドイツ語で「すずめ」の意味であることは言うまでもない

結局習志野の民話や「ビール新聞」に載った「小すずめ」とは、俘虜番号1473、Eduard Sperlingのことだったのです。

その後のシュペルリング(小すずめ)氏

その後のシュペルリング氏については、このブログの次の記事に載っています。

捕虜収容所ドイツ兵のその後(ユダヤ人収容所と南京陥落) - 住みたい習志野

南京陥落の現場にいたシュペルリング

昭和12年(1937)、盧溝橋事件の後、第二次上海事変によって中国との全面戦争が始まると、上海ではたちまち日本軍が苦戦に陥りました。ナチス・ドイツの軍事顧問団によって支援された中国側は、かねてから日本軍を迎え撃つ「ゼークト・ライン」という陣地網を構築していたのです。

しかし増援軍の上陸によって戦線を立て直した日本軍は、その勢いに乗って一気に中華民国の当時の首都・南京に迫ります。蒋介石は南京を見捨てて漢口(現在の武漢)、さらに重慶へと逃げ出します。南京が陥落したのは84年前の12月13日のことでした。

この南京攻略戦の折に、悪名高き「南京大虐殺」という事件が発生したとされているわけですが、本当に大虐殺があったのか、違うのか、人数は数万人だったのか、30万人だったのか、といった話には今日は立ち入りません。ご紹介したいのはそういったことではなく、この渦中に、かつて習志野収容所にいた老ドイツ人がいたことです。

日本軍が南京城に迫ると、南京にいた10数人の外国人が「南京安全区国際委員会」を組織し、城内の一画に民間人を保護する「安全区」を設定します。この安全区に日本軍がなだれ込んでしまい、虐殺が起きたとされているわけですが、国際委員会の委員長を務めたのは、ジョン・ラーベというドイツ人でした。彼はジーメンス社の駐在員として中国に約30年滞在しており、ナチス党南京支部副支部長でもありました。

そして、この国際委員会にはもう1人、エドゥアルト・シュペルリングというドイツ人がいたのです。笠原十九司(かさはらとくし)著「南京難民区の百日 虐殺を見た外国人」(岩波現代文庫)という本によれば、「ドイツ人。ドイツ資本による上海保険会社の南京支店長。南京安全区国際委員会委員、ナチス党員。日本兵士の暴行に対して体を張って阻止し、難民区の“警察委員”といわれた。1914年の第一次大戦(日独戦争)で青島戦に参加。日本軍の捕虜となり、四国の捕虜収容所で4年間を過したことがある」と紹介されています。

南京安全区国際委員会

中央の黒縁眼鏡がラーベ。その右の、手に帽子を持っているのがシュペルリング

習志野収容所にいたシュペルリング

彼らが混乱の南京でどのような活躍をしたのかは、ラーベの手記「南京の真実」などに譲ることとして、ここでは話を、大正の第一次大戦に戻します。今日、防衛省防衛研究所に残されている俘虜名簿を調べると、エドゥアルト・シュペルリングは当初福岡、後に習志野に移送され、習志野で解放されていることが明記されています。またエドゥアルトにはエーミールという弟がおり、やはり俘虜になっているのですが、彼は福岡から大阪に移され、さらに似ノ島(広島市)の収容所で解放の日を迎えています。なお、シュペルリング姓の俘虜はこの2名しかいません。上に見た「四国の捕虜収容所にいた」という記述には首を傾げざるを得ません。

カール・クリューガーの回想録に出てくるシュペルリング

ところで、このエドゥアルト・シュペルリングについて、習志野にいたドイツ兵、カール・クリューガーの回想録には、次のような興味深い記述が出てきます。シュペルリングは捕虜オーケストラのメンバーだったのです。

…もう一度、収容所楽団のことを述べる。太鼓打ちとして、太った腹と黒い尖ったあごひげの、「中国だんな」が活躍していた。長らく中国に定住していた連中は、戦友たちから「中国だんな」と呼ばれていたのだ。シュペルリング、この太鼓打ちはそういう名前だったが、たぶんもう10年以上北京におり、もし私が間違えていなければ、顧問として蒋介石のもとで活躍していた。彼(シュペルリング)は、流暢な中国語を話し、中国人の妻を娶っていた。シュペルリングはしかし、楽譜がまるで読めず、それで彼はいつも、いつ太鼓の皮をぶん殴ったらよいのか、おぼつかなかった。楽長と太鼓打ちは、しかし間もなく、息が合うようになった。太鼓が鳴り響くべき時になるといつも、シュペルリングは楽長から左こぶしのサインを受け取り、そして一撃を下ろすのだった。

(カール・クリューガーの回想録「ポツダムから青島へ」)

以前このブログの記事

習志野から消される?ドイツ人捕虜収容所の歴史(菩提樹、聞き書き民話、西郷寅太郎) - 住みたい習志野

の中で「小すずめのバラード」というお話しのことが紹介されていました。

中国人の妻を持ち、蒋介石とも関係が深かったシュペルリング

中国人の妻を持ち、蒋介石とも関係が深い人物であることがわかります。習志野を解放されたシュペルリングは中国に戻り、上海保険会社の南京支店長、そして蒋介石とは特別の関係を持つ中国通のドイツ人として、17年後の南京攻防戦を迎えたことは間違いありません。

日本とも中国・蒋介石政権ともつながっていたナチス・ドイツ

ラーベの手記「南京の真実」の日本語版が出版された際、大方の書評は「中立の第三者が記録した南京事件の真相」「同盟国のナチス党員が記録しているのだから、内容は真実だ」といった趣旨でした。中には「あのナチですら呆れた、日本軍の蛮行」などというものもあったと記憶します。しかし以上に見たように、ラーベやシュペルリングは決して「中立の第三者」ではありません。当時ナチス・ドイツは日本と防共協定を結ぶ一方、蒋介石にも軍事顧問団を送って支援していました。日独防共協定というのはソ連を牽制するものであり、中国に関しては、ドイツは決して親日国でも同盟国でもなかったのです。

以上で「小すずめのバラード」のお話しはおしまいです。習志野市の歴史、奥が深いですね。

コメントをお寄せください。