2001年9月21日、習志野の地でよみがえったドイツの歌。

きょう9月21日は、習志野ドイツ人捕虜収容所で作られた曲「閉じておくれ、僕の眼(まなこ)を」が、習志野の地でよみがえってから20年目の記念日です

http://www.schleswig-holstein-und-japan.de/hans-millies.html

習志野ドイツ人捕虜収容所にいた作曲家、ハンス・ミリエス氏の故郷、シュレスヴィッヒ=ホルシュタイン州のホームページに「(郷土の詩人)テオドール=シュトルムの詩にミリエス氏が曲をつけて習志野で演奏された」

ハンス・ミリエス - Wikipedia

ハンス・ミリエス氏のご子息が見つかった!

(丸善ブックス「ドイツ兵士の見たニッポン」あとがきに代えて、より引用。ブログ編集部が小見出しや動画その他の情報をつけ加えました)

収容所オーケストラの指揮者ハンス・ミリエスについて、そのご子息を見つけることが出来たのは、インターネットという最新技術のおかげであった。書店で同志社大学榎本泰子先生の著書「楽人の都・上海」を見かけ、榎本先生にご教示をいただいている内に、中国側文献にもミリエスの名が散見していることを知った。もしかすると、かなり活躍した音楽家なのではないか、そう思ってインターネットを「Hans Millies」で検索してみると、果してシュレスヴィッヒ=ホルスタイン州の音楽評議会のホームページがヒットした。この評議会の理事に「Hans Millies」氏がいるようなのである。こちらからの問い合せに対して、リューベックの「Hans Millies」氏から、習志野にいたのは間違いなく私の父ですとのお返事をいただいたのは、それから間もなくのことであった。1923年生れのご子息も、名前は父と同じくハンス。しかも音楽家である。

その後の書簡のやり取りによって、父ミリエスの経歴も明らかになり、それは本書で初めて紹介できた。なお、姓の読み方は「ミリース」ではなく「ミリエス」であることも、ご子息に確かめることができた。

シュトルムの詩 「閉じておくれ、僕の眼(まなこ)を」にミリエスが曲をつけた楽譜を発見

その父ミリエスは、習志野で作曲もしていた。その作品が残っていないか、との問に対して、ハンスさんは、短いものだがこういう歌曲があると言って古い手書きの五線紙をコピーしてくれた。

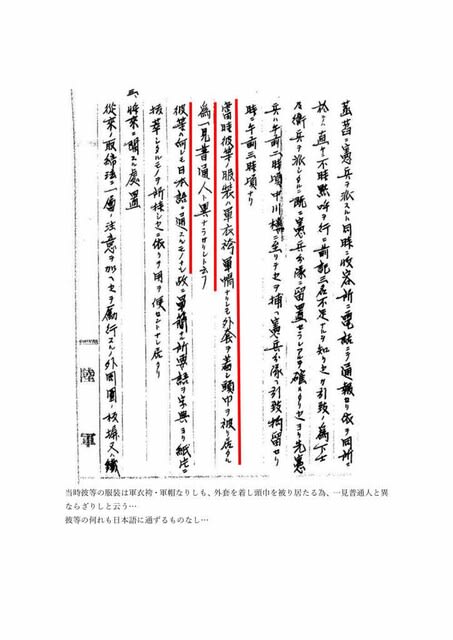

「componiert im Kriegsgefangenen Lager zu Narashino (Japan) a, 14. Aug. 1917 von Hans Millies」(大正6年8月14日、習志野俘虜収容所にてハンス・ミリエス作曲)と書かれている。テオドール・シュトルムの詩 “ Schließe mir die Augen beide...”(閉じておくれ、僕の眼(まなこ)を)に作曲したものであった。

テオドール・シュトルムの肖像と動画

VIDEO

また、同年の秋頃、収容所内の演奏会で初演されたことを物語るプログラムも残されていた。

習志野市のドイツ文学者、故 小畠泰氏のご努力によって、この曲が世に出ることになった

楽譜は、習志野市在住のドイツ文学者小畠泰(こばたけ ひろし)氏によって日本シュトルム協会に持ち込まれ、声楽家の手によってテープに吹き込まれた。シュトルム名作集 (sangensha.co.jp)

陽を浴びて (ニュー・メソッド独文対訳シリーズ) | テーオドール・シュトルム, 小畠泰 |本 | 通販 | Amazon

ハイブリッド ドイツ人が日本人によく聞く100の質問 | 昌治, 柴田, ひとみ, 若林, クラウト,ハンス‐ギュンター, 真理子, 出口, 泰, 小畠, Krauth,Hans‐G¨unther |本 | 通販 | Amazon

ソプラノ歌手、鮫島有美子さんが習志野文化ホールでよみがえらせたミリエスの曲

ちょっとシューマンを思わせる、抒情的な佳作である。これを何とか習志野の地で、80余年ぶりに公の場で演奏できないだろうか。関係者の思いは、習志野文化ホールで予定されていた「鮫島有美子ソプラノ・リサイタル」に向けられた。ドイツ歌曲に造詣の深い、あの鮫島さんが歌ってくれないだろうか。いや、鮫島さんが取り上げてくれるほどの曲なのだろうか?

いいですよ、歌いましょう、というお返事をいただいたのは、リサイタルも迫った頃だった。1400席ほどの文化ホールは、鮫島さんの日本の抒情歌やフォーレを楽しみに集まった人々で満たされた。マイクを取った鮫島さんが、「それでは、80年ほど前、この習志野の地で生まれたドイツ歌曲をご紹介しましょう」と語りかけると、客席にはどよめきが走った。

後奏のピアノの余韻が消えると、ホールは喝采に包まれた。

NHKテレビでも放送

この模様は、地元ケーブル・テレビばかりか、NHKテレビ「首都圏ネットワーク」でも放送され、このテレビのインタビューに答えて鮫島さんは「収容所で作られたとは思えない、とても愛に満ちた曲」と評された。遠く静岡、栃木などからもお問い合わせが相次いだ。まさしく歌は鉄条網を越えて、今また時間の壁と国境の壁を越えたのであった。

この曲、視聴できます

(鮫島有美子さんの下記CDサイト「祈り」をクリックしてください)

祈り

鮫島有美子

HMV&BOOKS online

(すると「収録曲」の16番目に「閉じておくれ、僕の眼を」という曲名が出てきますので、右のヘッドホンマークをクリックすると視聴できます。下はその画像説明だけですので、ヘッドホンマークをクリックすることはできません。必ず、上の鮫島さんのCD紹介サイトから入って、収録曲⇒16.閉じておくれ、僕の眼を⇒右端のヘッドホンマークをクリックして視聴する、というふうにお進みください。)

「閉じておくれ、僕の眼を」が入ったCD「祈り」。残念ながら習志野市にはないようですが、我孫子市民図書館などにはあるようです。

検索結果書誌一覧:蔵書検索システム (city.abiko.chiba.jp)

その後もこの曲は音楽会などで歌われたり、演奏されたりすることが多くなりました

千葉)ドイツ捕虜の曲、100年越しの演奏会 習志野:朝日新聞デジタル

「閉じておくれ僕の眼を」は習志野ドイツ人俘虜収容所で作曲された - 住みたい習志野

習志野俘虜収容所で作られた歌曲などのドイツ演奏旅行、新型コロナの影響で延期(朝日新聞より) - 住みたい習志野

3月18日朝日新聞に次の記事が載りました。独への演奏旅行延期千葉女子高新型コロナ影響で(前略)予定ではデュッセルドルフ市で今月、ハンス・ミリ...

習志野俘虜収容所で作られた歌曲などのドイツ演奏旅行、新型コロナの影響で延期(朝日新聞より) - 住みたい習志野

8.3柵を超えた音楽会(習志野ドイツ俘虜収容所から生まれた歌) - 習志野市民フォーラム

今から100年前の1917年に習志野に俘虜収容所がありました(現習志野市東習志野)。第一次世界大戦期に中華民国青島で日本軍に捉えられた約10...

8.3柵を超えた音楽会(習志野ドイツ俘虜収容所から生まれた歌) - 習志野市民フォーラム

「習志野俘虜収容所」のお話&演奏 - 習志野市民フォーラム

紹介と拡散の依頼がありましたので掲載します。以前当ブログで紹介した「柵を越えた音楽会」との関連もあります。http://blog.goo.n...

「習志野俘虜収容所」のお話&演奏 - 習志野市民フォーラム

余談:ミリエスの他にもこの詩に曲をつけた作曲家ベルク

(「ドイツ兵士の見たニッポン」執筆者Hさんからの投稿です)

シュトルムの“Schliesse mir die Augen beide”には、ミリエスの他にも曲をつけた作曲家がいます。オーストリアの作曲家アルバン・ベルク(1885~1935)です。

ベルクが作曲した「閉じておくれ、僕の眼を」は二つある

しかも1907年と1925年の2回、まったく違う曲を付けているのです。

まず、ミリエスが習志野で作曲するちょうど10年前、1907年にベルクが作曲したハ長調の曲を聴いてみましょう。VIDEO

ミリエスの曲にも一脈通じる、民謡調の歌です。

ところで、ベルクという人は無調音楽や十二音技法を確立し現代音楽への道を開いた作曲家として知られています。伝統的な音階は、ドレミファソラシの7音で出来ています。その間に半音、ピアノの鍵盤で言えば黒い鍵盤が5つあるのですが、これらは臨時に使うもの、曲を変化させるものと考えられてきました。これに対して十二音技法というのは、5つの黒い鍵盤もドレミファソラシの7つとまったく対等に使おうとするものです。その結果、ハ長調とかイ短調といった調性感もなくなり、伝統的な音楽とは一線を画する響きが生れてくるのです。

実は、ベルクがシュトルムの詩に改めて作曲した1925年の曲は、十二音技法を初めて本格的に使ってみせた大胆な楽曲として知られているのです。こちらがその1925年の曲です。

VIDEO

1907年のものとは一転して、不思議な響きですね。

ところでこの詩は「私の両目を閉じてください、そのやさしい両手で」と歌っているのですが、その結果与えられる「眠り」は明日の朝までのものなのでしょうか。それとも永遠の眠り、つまり死のことなのでしょうか。次の朗読はどうやら死をイメージしているようです。

VIDEO

郷土シュレスヴィッヒ=ホルシュタイン州が生んだ偉大な詩人シュトルムの詩に作曲したミリエスの望郷の念

1917年に習志野で作曲したミリエスが、ベルクの10年前の曲を意識していたのかどうかはわかりません。しかし、この2つはどちらも素朴な民謡調で、どうも一夜の眠りにいざなってくれるような感じです。一方、ベルクの1925年の曲は、ちょっと死の世界を垣間見るような感じさえします。

多くのドイツ人が、どちらがふさわしいと感じているのか、一度尋ねてみたいものですね。

間違いなく言えること。それは習志野のミリエスが、郷土シュレスヴィッヒ=ホルシュタイン州が生んだ偉大な詩人シュトルムの詩に作曲したということです。そこには強い望郷の念が込められていたことでしょう。

コメントをお寄せください。