岡井隆『岡井隆詩集』(3)(現代詩文庫200 、思潮社、2013年03月01日発行)

「四十四の機会詩」の冒頭の作品は「嘘」。

あ、おもしろいね。「多彩」と「色はない」。「無彩色」ということばは書いていないのだけれど「無彩色」ということばがぱっと浮かぶ。「無彩色」は「色はない」という意味ではないんだけれど……。「白/灰色/黒」も「色」だからね。だから、「透明」を飛び越えて、「色はない」から「無彩色」ということばを思い浮かべるのは何か「飛躍」があるのだけれど。まあ、そんなことは、はっきりと突き詰めなくてもいいのだと思う。ただ、あっ、と思い、その瞬間、私の肉体のなかで何かが動く。(精神のなか、頭の中、こころの中、という人もいるかもしれないけれど。)そして、何が動いたかわからないけれど、動いたという実感だけは確かにあって、それがおもしろいということ。

そこに、詩がある。

この「おもしろい」という「こと」はつづけるのが、しかし、むずかしいもんだね。

1連目の、はっと驚いたときの興奮が消えていく。だんだん、わからなくなる。2連目には「紅葉」と「花(の色)」が出てくるが、ちっとも「多彩」ではない。「紅」しか「色」が見えない。

3連目に行くと、「書く」(字)が出てくるからか、「色」は「黒」しか思い浮かばない。「曇り」は「黒」の変形(?)の「灰色」、つまり「無彩色」。あれっ、そうすると、ここに書かれていることは「嘘」ではなく「真実」?

4連目。「色」をまったく感じない。「透明」だ。「真実に色はない」の「色はない」という状態。だから、「真実」? で、それが「嘘でもいいから 平穏に生きたい」ということ?

でも、タイトルは「嘘」だね。

あ、別に「タイトル」が「嘘」だからといって、そこに書いてあることが「嘘」である必要はないのだけれど。

何か、よくわからないのだが。

けれど、この「よくわからない」がかなり不気味である。

何が書いてあるのかわからないけれど、「嘘は多彩 しかし真実に色はない」と書いた後、ことばが、こんなふうに動いた、ということが不気味である。

「意味」をつくらずに(あ、岡井は、ちゃんと意味は書いてある、というかもしれないけれど)、それでもことばは動く。それは書かれたことばが岡井を動かしているようにも感じられる。

ある瞬間「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という具合にことばが動いてしまった。その動きにひきずられて、ほかのことばが動いた。動かされた。--もちろん、そこには、その「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という具合に動いたことばを利用して、ほかのことばを動かしてみようと思った岡井の「意思」のようなものがあるかもしれない。「機会詩」というのは、そういうある「機会」を利用して、瞬間的にことばがどんな具合に動くかを書きとどめたものかもしれない。そこには「機会」があるのであって、「意味」はないということかもしれない。

ごちゃごちゃと変なことを書いたのは、この「機会詩」には「日付」がついているからである。「嘘」は「八月十六日」。そして「八月十六日 その二」というのが、すぐつづいて書かれている。「夕ぐれの自分」。

ここにも「嘘」が登場する。「嘘」という作品を書いたとき、何かが岡井のことばからこぼれたのだ。「嘘」では書き切れなかったものがあったのだ。それは何か。よくわからないが、ともかくそういうものがあって、それが「嘘」のつづきを書かせているのである。それが不気味であり、また「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という「断言」よりもはるかにおもしろい。

「嘘」に出てきた「花」が「嘘の花」という形で出てくる。そうすると、「真実」はどんな具合になっているだろうか。「嘘の向う側」かな?

でも「嘘の向う側から/呼ばないでほしい/嘘の声では」って、どういうことだろう。「嘘の向う側」が「真実」なら、そこから呼ぶ声は「真実の声」にならないのかな? それは「真実の声」という「嘘」なのかな?

結論は?

ない。

私は、ないと思う。

なぜなら、これは「機会詩」であるから。つまり、そこにあるのは「機会」だけ。「きっかけ」だけ。ふれた瞬間に動く何かだけ。「真実」というのは、たぶん、いろいろな「動き」を都合のいいように整えなおしたものなのだ。「機会」は整え直す前の、何かしら「なま」のものである。 「なま」だから不気味であり、処理されていないからおもしろいのだ。

その「なま」の中を動いているのは……。

「嘘」の中に出てきた「曇り」は「埃か霧か」と呼びあっている。「未完の帰宅」は「自分の中へは帰れはしない」と呼びあっている。どうしても、何かが、呼びあうのだ。そしてそこには「嘘」--言い換えると「ことば」がある。「ことば」を通ると、それは「嘘」になったり、「真実」になったりして、そして面倒なことに、「嘘」の方が「多彩」に見えてしまって……。

「真実(自分の中)」には帰り着くことができない。

でも、その「帰り着くことができない」という「こと」そのものが「自分(真実)」であったら?

まあ、いいのだ。こういうことは。

私は岡井の詩がとても好きである。なぜ好きかというと、そこには「結論」がないからだ。何かにであって、瞬間的に、何かが動く。そこにあるのは「出会い」と「動き」だけである。『注解する者』というのは「注解」という「解答(真実)」を追い求めているようにも見えるけれど、そこにある「真実」は「注解すること」であって「注解」ではない。何かにであって、それを真剣に「注解する」ときに、岡井のすべてが出てくる。でも、そのすべてというのは、一回で完全に出てくるのではなく、少しずつしか出て来ないし、出るたびに違う道ができてあらぬ方向へずれていく。その「ずれていくこと」のなかに、「ずれていくことができるということ」のなかに、何かがあるのだ。不気味を突き破っていく力を感じ、それに引きつけられるのだ。

そこには「機会」があって、その「機会」によって、岡井は「多彩」になる。「多彩」は岡井の定義によれば「嘘」ということになるけれど、「多彩」の一つ一つの「色」はいつでも「ひとつ(真実)」であるというややこしいことがらが同時に成立する。

「多彩」を簡単に「多彩」とくくらずに、「多」を「一つ」ずつ追ったのが「機会詩」ということになるかもしれない。

「結論」を出すのはむずかしい。けれど「結論」を書かずに書きつづけるのもむずかしい。「結論(整えられた断言)」があると、その「結論」が「嘘」であっても、なんとなく落ち着く。安心する。岡井は、しかし、そういう「安心」を拒絶して、「機会」という「今」へ帰りつづける。それは不可能な、「未完の帰宅」になるしかないのだけれど。

岡井の「機会詩」の定義は定義として、私は、そんなことを考えた。

岡井の「機会詩」は「完璧(正直)」すぎて、ちょっと困る、とも思った。

「四十四の機会詩」の冒頭の作品は「嘘」。

嘘は沈黙との間に谷をつくる

嘘は真実をいはぬこと

ではない

嘘は多彩 しかし真実に色はない

あ、おもしろいね。「多彩」と「色はない」。「無彩色」ということばは書いていないのだけれど「無彩色」ということばがぱっと浮かぶ。「無彩色」は「色はない」という意味ではないんだけれど……。「白/灰色/黒」も「色」だからね。だから、「透明」を飛び越えて、「色はない」から「無彩色」ということばを思い浮かべるのは何か「飛躍」があるのだけれど。まあ、そんなことは、はっきりと突き詰めなくてもいいのだと思う。ただ、あっ、と思い、その瞬間、私の肉体のなかで何かが動く。(精神のなか、頭の中、こころの中、という人もいるかもしれないけれど。)そして、何が動いたかわからないけれど、動いたという実感だけは確かにあって、それがおもしろいということ。

そこに、詩がある。

この「おもしろい」という「こと」はつづけるのが、しかし、むずかしいもんだね。

人と人との方のふれ合ひの

その向うに紅葉をみる

花をみるより多く紅葉をみるが

花にも紅葉にも色がある

手紙を書き泥(なづ)んだ

指は字を忘れ 字を打ち消した

窓が曇りを教へる午後の

はかない外出を送り

未完の帰宅を待つ

嘘でもいいから 平穏に生きたい

1連目の、はっと驚いたときの興奮が消えていく。だんだん、わからなくなる。2連目には「紅葉」と「花(の色)」が出てくるが、ちっとも「多彩」ではない。「紅」しか「色」が見えない。

3連目に行くと、「書く」(字)が出てくるからか、「色」は「黒」しか思い浮かばない。「曇り」は「黒」の変形(?)の「灰色」、つまり「無彩色」。あれっ、そうすると、ここに書かれていることは「嘘」ではなく「真実」?

4連目。「色」をまったく感じない。「透明」だ。「真実に色はない」の「色はない」という状態。だから、「真実」? で、それが「嘘でもいいから 平穏に生きたい」ということ?

でも、タイトルは「嘘」だね。

あ、別に「タイトル」が「嘘」だからといって、そこに書いてあることが「嘘」である必要はないのだけれど。

何か、よくわからないのだが。

けれど、この「よくわからない」がかなり不気味である。

何が書いてあるのかわからないけれど、「嘘は多彩 しかし真実に色はない」と書いた後、ことばが、こんなふうに動いた、ということが不気味である。

「意味」をつくらずに(あ、岡井は、ちゃんと意味は書いてある、というかもしれないけれど)、それでもことばは動く。それは書かれたことばが岡井を動かしているようにも感じられる。

ある瞬間「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という具合にことばが動いてしまった。その動きにひきずられて、ほかのことばが動いた。動かされた。--もちろん、そこには、その「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という具合に動いたことばを利用して、ほかのことばを動かしてみようと思った岡井の「意思」のようなものがあるかもしれない。「機会詩」というのは、そういうある「機会」を利用して、瞬間的にことばがどんな具合に動くかを書きとどめたものかもしれない。そこには「機会」があるのであって、「意味」はないということかもしれない。

ごちゃごちゃと変なことを書いたのは、この「機会詩」には「日付」がついているからである。「嘘」は「八月十六日」。そして「八月十六日 その二」というのが、すぐつづいて書かれている。「夕ぐれの自分」。

「嘘が生む嘘」といふ人と

「嘘こそまことの母」といふ人とが

話し合ってゐる土手の上で

万物の主(しゅ)の在(ま)します川の岸で

ここにも「嘘」が登場する。「嘘」という作品を書いたとき、何かが岡井のことばからこぼれたのだ。「嘘」では書き切れなかったものがあったのだ。それは何か。よくわからないが、ともかくそういうものがあって、それが「嘘」のつづきを書かせているのである。それが不気味であり、また「嘘は多彩 しかし真実に色はない」という「断言」よりもはるかにおもしろい。

嘘の花を咲かせる

万物の主の耳には嘘の向う側から

呼ばないでほしい

嘘の声では

「嘘」に出てきた「花」が「嘘の花」という形で出てくる。そうすると、「真実」はどんな具合になっているだろうか。「嘘の向う側」かな?

でも「嘘の向う側から/呼ばないでほしい/嘘の声では」って、どういうことだろう。「嘘の向う側」が「真実」なら、そこから呼ぶ声は「真実の声」にならないのかな? それは「真実の声」という「嘘」なのかな?

結論は?

ない。

私は、ないと思う。

なぜなら、これは「機会詩」であるから。つまり、そこにあるのは「機会」だけ。「きっかけ」だけ。ふれた瞬間に動く何かだけ。「真実」というのは、たぶん、いろいろな「動き」を都合のいいように整えなおしたものなのだ。「機会」は整え直す前の、何かしら「なま」のものである。 「なま」だから不気味であり、処理されていないからおもしろいのだ。

その「なま」の中を動いているのは……。

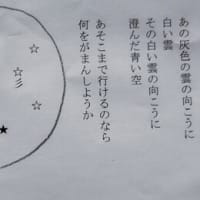

道をわたらうとして左右を視る

ぎらぎらした夏の未知のわりには

空気は埃か霧を含んで

今からどこへ行くにしても

嘘の八(や)ちまたをまたぐことなしには

夕ぐれの自分の中へは帰れはしない

「嘘」の中に出てきた「曇り」は「埃か霧か」と呼びあっている。「未完の帰宅」は「自分の中へは帰れはしない」と呼びあっている。どうしても、何かが、呼びあうのだ。そしてそこには「嘘」--言い換えると「ことば」がある。「ことば」を通ると、それは「嘘」になったり、「真実」になったりして、そして面倒なことに、「嘘」の方が「多彩」に見えてしまって……。

「真実(自分の中)」には帰り着くことができない。

でも、その「帰り着くことができない」という「こと」そのものが「自分(真実)」であったら?

まあ、いいのだ。こういうことは。

私は岡井の詩がとても好きである。なぜ好きかというと、そこには「結論」がないからだ。何かにであって、瞬間的に、何かが動く。そこにあるのは「出会い」と「動き」だけである。『注解する者』というのは「注解」という「解答(真実)」を追い求めているようにも見えるけれど、そこにある「真実」は「注解すること」であって「注解」ではない。何かにであって、それを真剣に「注解する」ときに、岡井のすべてが出てくる。でも、そのすべてというのは、一回で完全に出てくるのではなく、少しずつしか出て来ないし、出るたびに違う道ができてあらぬ方向へずれていく。その「ずれていくこと」のなかに、「ずれていくことができるということ」のなかに、何かがあるのだ。不気味を突き破っていく力を感じ、それに引きつけられるのだ。

そこには「機会」があって、その「機会」によって、岡井は「多彩」になる。「多彩」は岡井の定義によれば「嘘」ということになるけれど、「多彩」の一つ一つの「色」はいつでも「ひとつ(真実)」であるというややこしいことがらが同時に成立する。

「多彩」を簡単に「多彩」とくくらずに、「多」を「一つ」ずつ追ったのが「機会詩」ということになるかもしれない。

「結論」を出すのはむずかしい。けれど「結論」を書かずに書きつづけるのもむずかしい。「結論(整えられた断言)」があると、その「結論」が「嘘」であっても、なんとなく落ち着く。安心する。岡井は、しかし、そういう「安心」を拒絶して、「機会」という「今」へ帰りつづける。それは不可能な、「未完の帰宅」になるしかないのだけれど。

岡井の「機会詩」の定義は定義として、私は、そんなことを考えた。

岡井の「機会詩」は「完璧(正直)」すぎて、ちょっと困る、とも思った。

| わが告白 |

| 岡井 隆 | |

| 新潮社 |