「絵手紙」のお話。 先日、新潟市中央区西堀のNEXT21ビルの6階にあるギャラリーで≪絵手紙≫の展示会が開催されていた。2月3日は≪ふみ≫と読むことからこの日を日本絵手紙協会が「絵手紙の日」と制定したもの。この日は≪絵手紙≫を書いて送る運動を世界中に呼び掛ける日となっているという。

≪絵手紙≫とは辞書によると「自分の描いた絵に簡単な文章を添えた手紙」と説明されている。書く人の感性や人柄が感じられる魅力的なものであることから、最近では中高年を中心に趣味とする人が多く、私の妻も習っている。会場に配布されていたパンフには≪絵手紙≫は(1)ヘタでいい ヘタがいい (2)ぶっつけ本番 (3)お手本なし、という「3つの心得」があると書かれていた。

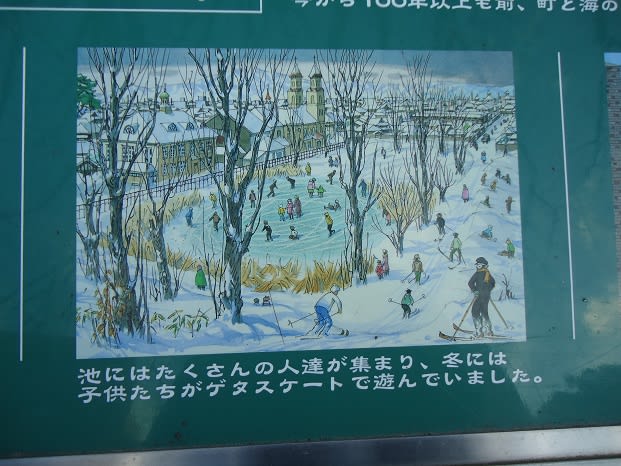

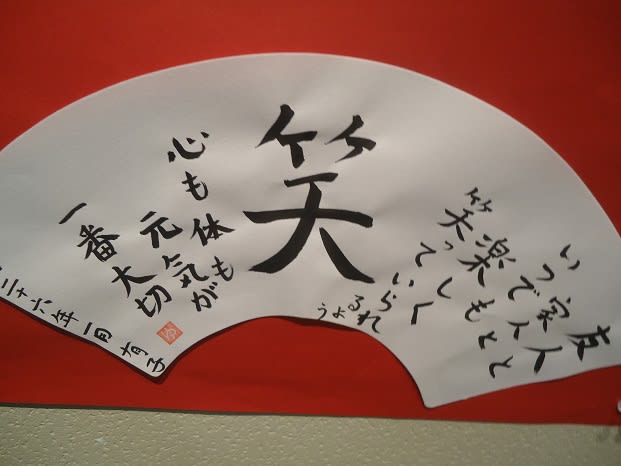

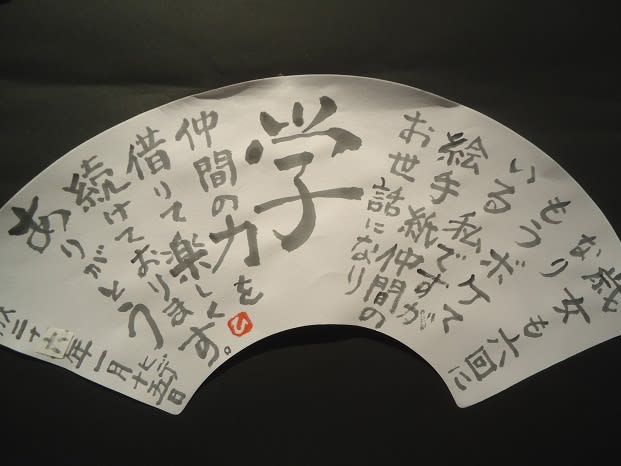

≪絵手紙≫はパソコンが全盛の今の時代に、書き手の心のこもった「手書き」の手紙で温もりを伝える「古くて新しいコミュニケーションツール」でもある。私は展示会の作品を一点ずつゆっくりと鑑賞した。中でも微笑ましい「馬」の絵や「健」、「和」、「感謝」、「学」、「笑」などの柔らかいタッチの毛筆作品などを拝見し、心温まる気持ちにさせられた。

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」

「絵手紙」