六本木の国立新美術館の展示室に同級生の陶芸品が展示してあるということで、行ってきました。

国立新美術館は、文化庁国立新美術館設立準備室と独立行政法人国立美術館が主体となって東京大学生産技術研究所跡地に建設された美術館です。国立の美術館としては1977年(昭和52年)に開館した国立国際美術館以来、30年ぶりに新設された。延床面積は日本最大で、これまで最大とされていた大塚国際美術館の約1.5倍です。

国立新美術館は、文化庁国立新美術館設立準備室と独立行政法人国立美術館が主体となって東京大学生産技術研究所跡地に建設された美術館です。国立の美術館としては1977年(昭和52年)に開館した国立国際美術館以来、30年ぶりに新設された。延床面積は日本最大で、これまで最大とされていた大塚国際美術館の約1.5倍です。

歩兵連隊の跡地のようで、前庭に歴史的建造物で二・二六事件ゆかりの旧歩兵第三連隊兵舎が一部分保存されています。第二次世界大戦後は東京大学生産技術研究所等として使われていましたが、研究所が駒場に移転し、取壊し予定でしたが、保存要望の声に配慮し、一部分を残したものだそうです。

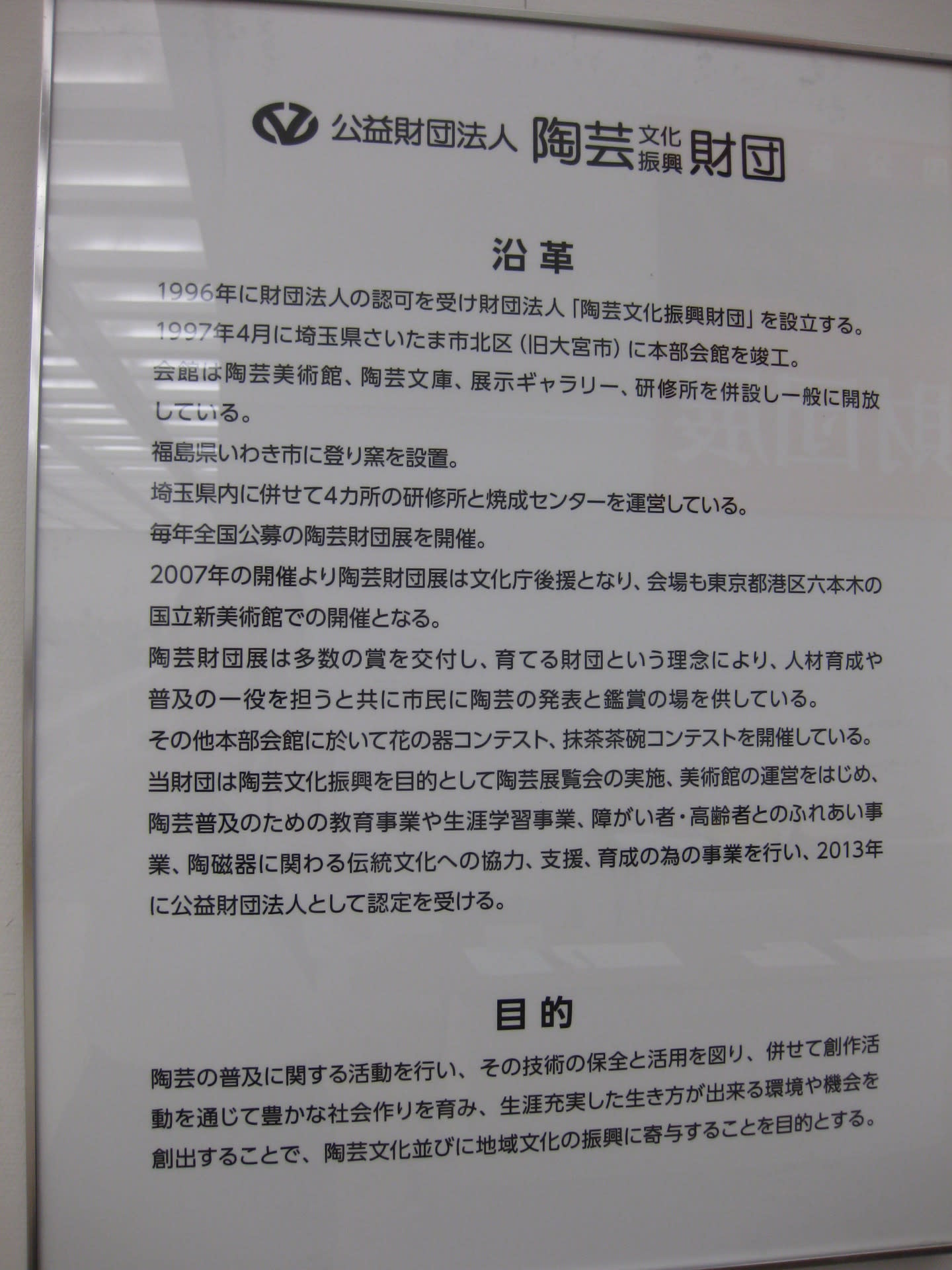

同級生が出品していたのは「陶芸財団展」というものでした。

同級生が出品していたのは「陶芸財団展」というものでした。

いろいろな作品が展示してあり、興味深く見させてもらいました。

いろいろな作品が展示してあり、興味深く見させてもらいました。 こんなのが目につきました。

こんなのが目につきました。

賞がついているものは

こんなものがありました。

こんなものがありました。

隣のブースは書道展でした。書道は理解するのが難しかった。漢詩が多く意味もよくわからなので、わかりやすいもの 震災復興の詩と

震災復興の詩と 百花園が出ているもの2点写しました。

百花園が出ているもの2点写しました。

鍼灸治療日なので、美術館のある乃木坂から九段に出たところで時間があったので、外に出ました。 清水門から

清水門から 北の丸公園を通って田安門へ散策しました。

北の丸公園を通って田安門へ散策しました。 クチナシがいいにおいをまき散らかしていました。

クチナシがいいにおいをまき散らかしていました。

仕事の合間と帰りがけに宇都宮市内を散策しました。最初に目にしたのがこの大銀杏です。 私が生まれた年に宇都宮大空襲がありましたが

私が生まれた年に宇都宮大空襲がありましたが  生き残った木です。

生き残った木です。

昭和20年(1945)7月12日深夜から翌日の未明にかけてのこと。宇都宮市はアメリカ軍の大空襲を受け、多くの犠牲者を伴って、中心市街地の約半分を失った。そのときの火災で、大イチョウもすっかり真っ黒焦げになった。それが、終戦の翌春に、緑の芽を吹き出したのである。この健気で力強い生命力が、戦禍に打ちひしがれた宇都宮市民の心に、勇気の火を点した。

以来、イチョウは戦後復興のシンボルとされ、市制90周年を機に、昭和61年(1986)、宇都宮市民は市の木としてイチョウを選んだそうです。

写真に背景に見える教会です。 カトリックの松が峰教会というようです。

カトリックの松が峰教会というようです。

ウイキペディアには:1888年、パリ外国宣教会カジャック神父により川向町に宇都宮天主公教会が創立された。現聖堂は、1932年11月20日に竣工し、11月23日に聖堂聖別式が挙行された。設計は、当時横浜に住んでいたスイス人建築家のマックス・ヒンデル。施行は宮内初太郎(施工統括)と安野半吾(石工棟梁)による。

1945年7月12日、太平洋戦争でアメリカ軍の空襲により罹災した。建物は1998年、国の登録有形文化財に登録された。大谷石建築としては現存最大級のロマネスク・リヴァイヴァル建築だそうです。

宇都宮城址公園があるというので向かってみました。

これは本丸の一部である清明台を復元したものです。堀には久しぶりに鴨がいました。

これは本丸の一部である清明台を復元したものです。堀には久しぶりに鴨がいました。 親子鴨に

親子鴨に ペア鴨

ペア鴨

藤沢でもみましたが、宇都宮でもお医者さんの庭にノウゼンカズラがきれいに咲いていました。

宇都宮市にある二つの施設を訪問しました。少し早めに着いたので、二荒山神社に寄ってみました。 階段は由緒坂というようです

階段は由緒坂というようです

上ったところに由緒がありました。

上ったところに由緒がありました。

二荒山神社は大変歴史が古く、第10代崇神天皇の御代にさかのぼることができる神社だそうです。

何度も火災にあい、近年に入ってからも天正13年、安永2年、天保3年、更に明治維新の戊辰の役と4度もあって古い史料のほとんどが消失しています。

現在残っている社記には、第16代仁徳天皇の御代(今から約1600年前)に

毛野國が上下の二国に別けられ、御祭神豊城入彦命の4世孫奈良別王(ならわけのきみ)が下毛野國の国造に任ぜられ、この時祖神である豊城入彦命を荒尾崎(下之宮)に祭神として祀ったのが始まりで、その後承和5年(838)に現在の地臼ヶ峰に遷されたと伝えられています。下野国一宮となっています。一宮については追加記事に載せました。

社殿 何度も火災にあい、現在の社殿は明治10年に再建されたものだそうです。神社は宇都宮城の真北に当り、大通りの大鳥居から表参道石段・95段を登り詰めた処に

何度も火災にあい、現在の社殿は明治10年に再建されたものだそうです。神社は宇都宮城の真北に当り、大通りの大鳥居から表参道石段・95段を登り詰めた処に

唐破風神門 があり、中央奥に本殿・拝殿があります。

があり、中央奥に本殿・拝殿があります。 本殿左手に初辰稲荷神社(豊穣・商業の神)があり、その右側に「明神の井戸」があります。この井戸は宇都宮の名所、七木・七水・八河原の1つで昔から名水として知られ、明治天皇行幸の折にもこの水でお茶を立て陛下より賞賛の御言葉をもらったそうです。

本殿左手に初辰稲荷神社(豊穣・商業の神)があり、その右側に「明神の井戸」があります。この井戸は宇都宮の名所、七木・七水・八河原の1つで昔から名水として知られ、明治天皇行幸の折にもこの水でお茶を立て陛下より賞賛の御言葉をもらったそうです。 明神の井戸と手水舎水盤

明神の井戸と手水舎水盤 こんなものもありました。

こんなものもありました。

与謝蕪村句碑

与謝蕪村句碑

アジサイは見頃でした。

一宮(いちのみや)とは、ウイキペディアによると:ある地域の中で最も社格の高いとされる神社のことである。一の宮・一之宮などとも書く。通常単に「一宮」といった場合は、令制国の一宮を指すことが多い。一宮の次に社格が高い神社を二宮、さらにその次を三宮のように呼び、更に一部の国では四宮以下が定められていた事例もある。『「一宮」の選定とその背景』では、選定基準を規定した文献資料は無いが、一宮には次のような一定の形式があるとしている。

1.原則的に令制国1国あたり1社を建前にした。

2.祭神には国津神系統の神が多く、開拓神として土地と深いつながりを持っており、地元民衆の篤い崇敬対象の神社から選定されたことを予測できる。

3.全て『延喜式神名帳』の式内社の中から選定された1社であるが、必ずしも名神大社に限られていない。(異説あり。後述の「変遷と争い」を参照。)

4.必ずしも神位の高きによらないで、小社もこれに与かっている。

また、『中世諸国一宮制研究の現状と課題』では、諸国一宮が少なくても次のようなそれぞれ次元を異にする3つの側面を持つとしている。

1.氏人や神人などの特定の社会集団や地域社会にとっての守護神。

2.一国規模の領主層や民衆にとっての政治的守護神。

3.中世日本諸国にとっての国家的な守護神。

一宮と称するものは全国に多数あるようです。

練馬区桜台にある施設を訪問しました。近くに武蔵野稲荷神社があるというので千川通りを歩いていると出合いました。

中に入ると稲荷ではない奥社がありました。

中に入ると稲荷ではない奥社がありました。 大黒様もありました。

大黒様もありました。 よくわからない社だと思って調べてみたらこんな記載を見つけました。

よくわからない社だと思って調べてみたらこんな記載を見つけました。

武蔵野稲荷神社は、明治から昭和戦前にかけ、民間信仰の社として、病気治しや加持祈祷を行う「練馬のお稲荷さん」として信仰を集め、毎月三の日には縁日が立ち、非常に賑わったといことです。しかし戦後は主宰者の死去に伴い、社殿も荒れ果ててしまい、日の本神誠講という団体がこれを引き継いだそうです。日の本神誠講は天理教-ほんみち-天理三輪講-天理神之口明場所の系譜に連なる教団だそうです。昭和27年(1952)にここに本部を移し、昭和43年(1968)、日の本神誠講本部の一部を武蔵野稲荷神社が無償で借り受け、神社本庁所属の宗教法人として認可を受けたとのことです。

お稲荷さんがありました。 これもよくわからいのですが、鳥居には高天原と書いてありました。

これもよくわからいのですが、鳥居には高天原と書いてありました。

社寺仏閣を理解するのは難しいと思いました。

帰る途中に道に迷ったらこんなものに出会いました。

檜稲荷大明神というのでしょうか。

檜稲荷大明神というのでしょうか。

さらに道には 埼玉道ということで東京都の埼玉県の県境ということや

埼玉道ということで東京都の埼玉県の県境ということや

こちらには練馬区発祥の地というようなものもありました。

こちらには練馬区発祥の地というようなものもありました。 暑い中道に迷って20分ほど歩き、偶然の出会いもありましたが、ようやく最初に降りた地下を走っている「新桜台」の駅に着きました。

暑い中道に迷って20分ほど歩き、偶然の出会いもありましたが、ようやく最初に降りた地下を走っている「新桜台」の駅に着きました。

藤沢市の施設を訪問しました。昔は藤沢宿として栄えていたようです。 昔の東海道五十三次の藤沢橋、向こうの山は遊行寺です。

昔の東海道五十三次の藤沢橋、向こうの山は遊行寺です。 こちらは今の橋です。

こちらは今の橋です。

遊行寺へは、駅から遊行通りで行きます。 正門

正門 本堂です。

本堂です。 遊行寺の由緒です。

遊行寺の由緒です。

宗祖の一遍上人像 600年と言われる大銀杏

600年と言われる大銀杏

境内にはいろいろなアジサイが咲いていました。

境内にはいろいろなアジサイが咲いていました。

寺の片隅に動物慰霊碑があり、昨日6月30日は納めの日だったようです。

正門を出たところに広小路の説明書きがありました。 広小路とは、江戸時代以降に火災の広がりを食い止めるために設置が推進された火除地のことをいうそうです。最も有名な広小路としては「上野広小路」が思い浮かぶが、この上野広小路、そして名古屋の広小路と並ぶ三大広小路の一つと言われた広小路が、時宗総本山遊行寺の前に置かれていたということです。これが「藤沢広小路」です。

広小路とは、江戸時代以降に火災の広がりを食い止めるために設置が推進された火除地のことをいうそうです。最も有名な広小路としては「上野広小路」が思い浮かぶが、この上野広小路、そして名古屋の広小路と並ぶ三大広小路の一つと言われた広小路が、時宗総本山遊行寺の前に置かれていたということです。これが「藤沢広小路」です。

江戸(東京)方面から遊行寺の坂を下ってくる道(旧東海道)は、今は藤沢橋を渡って直進できるが、昔はこの橋は架けられておらず、藤沢橋の手前で右折→左折→右折して、現在の国道467号(旧藤沢宿エリア)に出て西へと向かっていた。この遊行寺門前にある「右折→左折→右折」の部分が「藤沢広小路」。「右折→左折→右折」、つまりクランクの形状をした広小路は当時珍しく、看板には三曲がりとして有名だったと書いてあります。

一般的に江戸三大広小路とは両国広小路(現在の中央区東日本橋に設けられた広小路)下谷広小路=上野広小路(現在の台東区上野に設けられた広小路)浅草広小路(現在の台東区浅草に設けられた広小路)をいうようです。 遊行寺への通りの途中にノウゼンカズラが満開でした。

遊行寺への通りの途中にノウゼンカズラが満開でした。