料理店の点検結果報告と講習を終えてからいつものように亀戸中央公園から旧中川に出て南下(下流)しました。中川は江戸時代風光明媚なところとして有名でした。 旧中川の逆井の渡しだった近くにコサギがいました。

旧中川の逆井の渡しだった近くにコサギがいました。 歌川広重 名所江戸百景 逆井のわたしより

歌川広重 名所江戸百景 逆井のわたしより 当日のコースを古地図に落としてみました。

当日のコースを古地図に落としてみました。

緑の所が中川と北十間川の交差するところに亀戸中央公園があります。しこから河川敷に出て下流に向かいます。ワタシと書いたところは逆井の渡しです。上下にある川は堅川です。

その先の小名木川となk側が合流するところに中川船番所があります。

下流を見ています。

下流を見ています。 こちらが小名木川です。

こちらが小名木川です。 中川船番所跡

中川船番所跡

★ランドマーク中川船番所跡:中川船番所は中川番所・中川関所とも呼ばれ、江戸と関東各地を結ぶ河川交通路上に設けられた関所です。寛文元年(1661)に、それまで小名木川の隅田川口にあった幕府の川船番所が移転したものです。建物は小名木川に面し、水際には番小屋が建てられていました。主に、夜間の出船・入船、女性の通行、鉄砲などの武器・武具の通関を取締るなど、小名木川を通る川船の積荷と人を改めることを目的としました。

また、中川対岸の船堀川から、江戸川・利根川水系へと延びる流通網の要として、江戸中期以降には、江戸へ送られる荷物の品目と数量を把握する機能も担うようになり、海上交通路上における浦賀番所(現横須賀市)と並び、江戸の東側窓口として重要な役割を果たしてきました。

明治2年(1869)、全国の関所が廃止されたのに伴い番所も廃止されました。

平成7年に行なわれた発掘調査では、瓦や陶器片などの資料とともに建物の遺構が確認されました。

平成14年10月 江東区教育委員会

江戸名所図会より中川口です。左手が小名木川小名木川は千葉方面からの物資を江戸に届ける重要な水路だったようです。

江戸名所図会より中川口です。左手が小名木川小名木川は千葉方面からの物資を江戸に届ける重要な水路だったようです。 番所跡から小名木川に架かる最初に橋は番所橋でした。

番所跡から小名木川に架かる最初に橋は番所橋でした。

橋から番所跡を見ています。突き当りの森になっているところは新川と言って行徳に行く水路だったようです。

橋から番所跡を見ています。突き当りの森になっているところは新川と言って行徳に行く水路だったようです。

ここから今日目指した冨賀岡八幡宮に向かいました。 古地図では水神と書かれている場所のようです。もう海岸に面しています。

古地図では水神と書かれている場所のようです。もう海岸に面しています。

★ランドマーク富賀岡八幡宮:元八幡(富賀岡八幡宮)の名称は、一説によると、富岡八幡宮を最初に勧請した所で、寛永年間(1624-1643)の初めに今の深川へ移し、そのため、寛文5年(1665)に旧地を元八幡と称したといわれています。

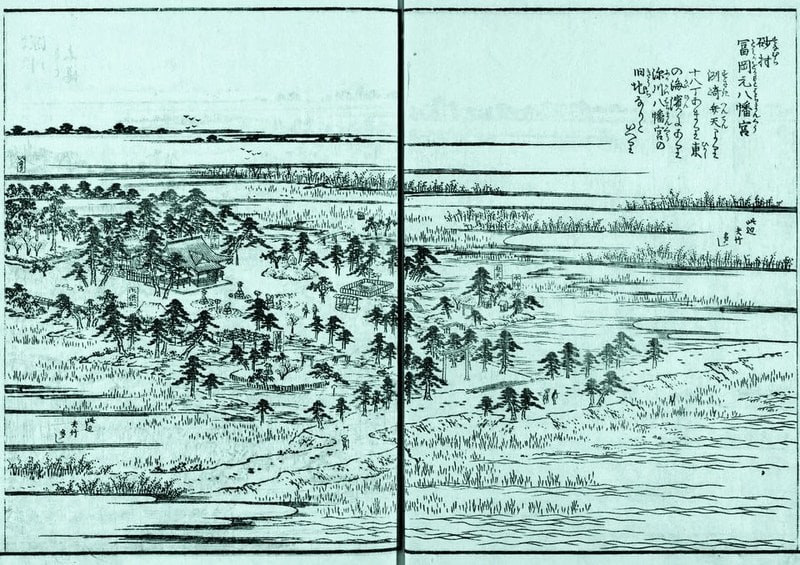

この付近は松樹が生茂り、前方は広大なる海面で、風光明媚な所であったといわれています。また「江戸名所図会」や、安藤広重の「名所江戸百景」などにも当時の様子が描かれています。 広重 江戸名所百景 砂むら元八まん

広重 江戸名所百景 砂むら元八まん

手前が元八幡宮で水草が茂っているのが海のようです。 ここを埋め立てて田んぼにしたのが砂村新左衛門だったのでしょうか。境内の由緒書きには丁寧に説明が書いてあります。

ここを埋め立てて田んぼにしたのが砂村新左衛門だったのでしょうか。境内の由緒書きには丁寧に説明が書いてあります。

江戸名所図会より

江戸名所図会より

キャプション:洲崎弁天より十八丁あまり東の海浜にあり。深川八幡宮の旧地なりといへり。

鳥居の前の道の先(手前)は海になっているようです。 鳥居です。

鳥居です。

拝殿

拝殿

拝殿に後ろに浅間神社と

拝殿に後ろに浅間神社と

富士塚がありました。

富士塚がありました。 南東方向から見た砂町の富士塚〔昭和30年(1955)頃 江東区教育委員会所蔵〕

南東方向から見た砂町の富士塚〔昭和30年(1955)頃 江東区教育委員会所蔵〕

★ランドマーク砂町の富士塚:富賀岡八幡宮の富士塚は、江戸時代末の天保4年(1833)までに、富士講のひとつ山吉講によって作られた富士塚です。

江戸時代後半に爆発的に広まり、「江戸八百八講」と称された富士講は、信仰の対象であった富士山のうつしを住居の近くに築きました。富士塚に登ることによって、本山に登山するのと同じ功徳が得られるものと考えたのです。

砂町の富士塚には頂上に向う登山口として、正面(西)に吉田口を、背面(東)に大宮口を、右側面(北)に須走口を作っています。現在では途中までしか行けませんが、中腹を真横に周回できるように中道巡りの道が作られています。右(北)には宝永山を表す小さい高まりを作り、塚の左裾には胎内と呼ぶ横穴を作っています。頂上に登り、富士山の方角を拝すると浅間嶽大日如来碑と対面するようになっています。

塚はもともと30mほど北にありました。当初は土山だったようですが、昭和8年(1933)水害のため形が崩れたので表面を溶岩(伊豆黒ボク石)で固め、昭和37年(1962)現在地に移築されました。

塚に附随している数多くの富士講碑により、現在まで続く富士講の活発な活動をうかがうことができます。(江東区教育委員会)

江戸祭ばやし(江東区登録文化財):

江戸祭ばやし(江東区登録文化財):

凡そ270余年の伝統を継承し、江戸祭囃子を代表する一つとして砂村林派時代の変転とともに幾盛衰を経て今日迄伝えられ、此の間多数の名人上手を輩出して来た。昭和55年(1980)10月東京都江東区初の文化財保護条例の規定により区教育委員会より無形民俗文化財の認定を受け、翌昭和56年(1981)3月其の保持暖帯として砂村囃子睦会を指定されたことは郷土の爲欣幸の至れるよう此の伝統芸能を末永く伝承し地域社会に貢献すべきである。

本年は指定10周年に当り此処に記念碑を建つ。

平成2年(1990)4月吉日

江東区指定無形民俗文化財 砂村囃子睦会

こちらは出羽三山

出羽三山の碑ほとんど読めませんが:「出羽三山とは羽黒山、月山、湯殿山(いづれも山形県)の総称で江戸時代中頃から霊山・修験道の大和して主に東北や関東の村々から多くの登拝者を集めている。この三山碑は文政2年(1819)砂村の講中によって造立されたものである。碑面中央下部にみえる「大先達智憲院」は湯殿山の山上衆徒の三先達の一人で砂村地域は江戸時代この智憲院の支配下(檀那場)にあったと思われる。江戸から出羽まで往復350余里(1000キロメートル以上)を数え略1か月を要する行程であるにもかかわらず多くの信者を招聘し得たのは3年に1度の檀那廻り配札また宿泊施設への案内に奔走した御師たちの布教活動にあった。碑は高さ37センチ(糎)巾81センチ(糎)で安山岩(小松石)製である江東地区三山碑はこの富賀岡八幡宮のものだけである。

出羽三山の碑ほとんど読めませんが:「出羽三山とは羽黒山、月山、湯殿山(いづれも山形県)の総称で江戸時代中頃から霊山・修験道の大和して主に東北や関東の村々から多くの登拝者を集めている。この三山碑は文政2年(1819)砂村の講中によって造立されたものである。碑面中央下部にみえる「大先達智憲院」は湯殿山の山上衆徒の三先達の一人で砂村地域は江戸時代この智憲院の支配下(檀那場)にあったと思われる。江戸から出羽まで往復350余里(1000キロメートル以上)を数え略1か月を要する行程であるにもかかわらず多くの信者を招聘し得たのは3年に1度の檀那廻り配札また宿泊施設への案内に奔走した御師たちの布教活動にあった。碑は高さ37センチ(糎)巾81センチ(糎)で安山岩(小松石)製である江東地区三山碑はこの富賀岡八幡宮のものだけである。

平成11年(1999)8月 宮司 荒井八雲」と書いてあったようです。

力石 鳳卵石

力石 鳳卵石

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます