リハビリで自宅の周辺を自転 車で移動し、社寺仏閣などで歩いて散策しています。今日は香取神社から始まり、常光寺、梅屋敷跡、天祖神社と回ってみました。天祖神社は5月にも訪れているので、まとめてみました。

車で移動し、社寺仏閣などで歩いて散策しています。今日は香取神社から始まり、常光寺、梅屋敷跡、天祖神社と回ってみました。天祖神社は5月にも訪れているので、まとめてみました。

これは5月の写真です。

御神木のクスノキが新緑に映えています。

これは6月25日の写真です。

本殿です。

★ランドマーク天祖神社(亀戸):江東天祖神社は応永2年(1395)に僧良傳が、龍眼寺と共に創建したと伝えられます。

柳島(現在の江東区亀戸及び墨田区錦糸・泰平・横川・業平のそれぞれ一部)の総鎮守であり、往古は砂原神明宮、柳島総鎮守神明宮と称しました。社伝によると、聖徳太子作の御神像の神体がまつられていたと言われています。

境内には人望福徳も祀られており、亀戸七福神の福禄寿としても有名です。 龍眼寺の縁起によれば、比叡山での修行を終えた良博大和尚が郷里に帰る途中、柳島で一夜を過ごした時に夢に観世音菩薩が現れ、「この堂の下に、汝の守るべき御本尊と村の守護神となる御神体がある」とお告げがありました。翌朝、夢告通りに観世音菩薩像と御神体を授かった良博大和尚が一心に祈願すると村を襲っていた流行病が治まりました。そこで、一宇を建立して観世音菩薩を奉安し、柳源寺と称するとともに、御神体を祀って神明宮としたと言われています。

そして天正年間(1573~1593)疫病が大流行した際、織田信長が使いを参向させ、神前に奉納したところたちまち疫病が治まりました。以来、病気を治す神社として有名になりました。そして現在も毎年9月16日の祭事として、子供による流鏑馬式が行われています。

狛犬です。

太郎稲荷神社: 境内に有る稲荷神社で樋口一葉の「たけくらべ」にも出てくる神社です。主人公が太郎稲荷神社に商売繁盛の願掛けに行く場面があります。

境内に有る稲荷神社で樋口一葉の「たけくらべ」にも出てくる神社です。主人公が太郎稲荷神社に商売繁盛の願掛けに行く場面があります。

宇迦之御魂大神(伏見五祭神)が祀られています。 和銅4年に伏見稲荷の大神をいただいて徳川時代、筑後柳川11万9600石の大名、立花家下屋敷にあった代々の守護神を、江戸末期天祖神社境内に移しました。

こんな説明のものもありました。

境内に有る稲荷神社。宇迦之御魂大神(伏見五祭神)が祀られています。

和銅4年に伏見稲荷の大神をいただいて徳川時代、筑後柳川11万9,600石の大名、立花家下屋敷(今の千束2丁目と入谷2丁目)にあった代々の守護神であったものを、江戸末期天祖神社境内に移したもの。当時評判が良かったので、一般に開放したら享和、文化から慶応にかけてなぜか、はやったりさびれたりを繰り返したようです。

樋口一葉の「たけくらべ」にも出てくる神社です。主人公が太郎稲荷神社に商売繁盛の願掛けに行く場面があります。

宇迦之御魂命:

伏見稲荷大神の御分霊にて、太郎稲荷様は特に技芸上達、商売繁盛の神として崇拝され、歌舞伎役者や寄席芸人等水商売の人々の参拝が多く、天祖神社境内の守護神福禄寿(七福遊び)として親しまれ「人望福徳の神」正月七草の日に参拝者が多い、最近は信仰に関係なく一年を通じて、御朱印集めの為の来訪者が多い。

【立花家】

立花家の先祖が太郎稲荷の夢のお告げにより切腹を免れることが出来たということで邸内社とした。

力石があります。

こちらは福禄寿

亀戸七福神:福禄寿

幸福、高給、長寿の神、人望福徳

5月はオレンジの旗でした。

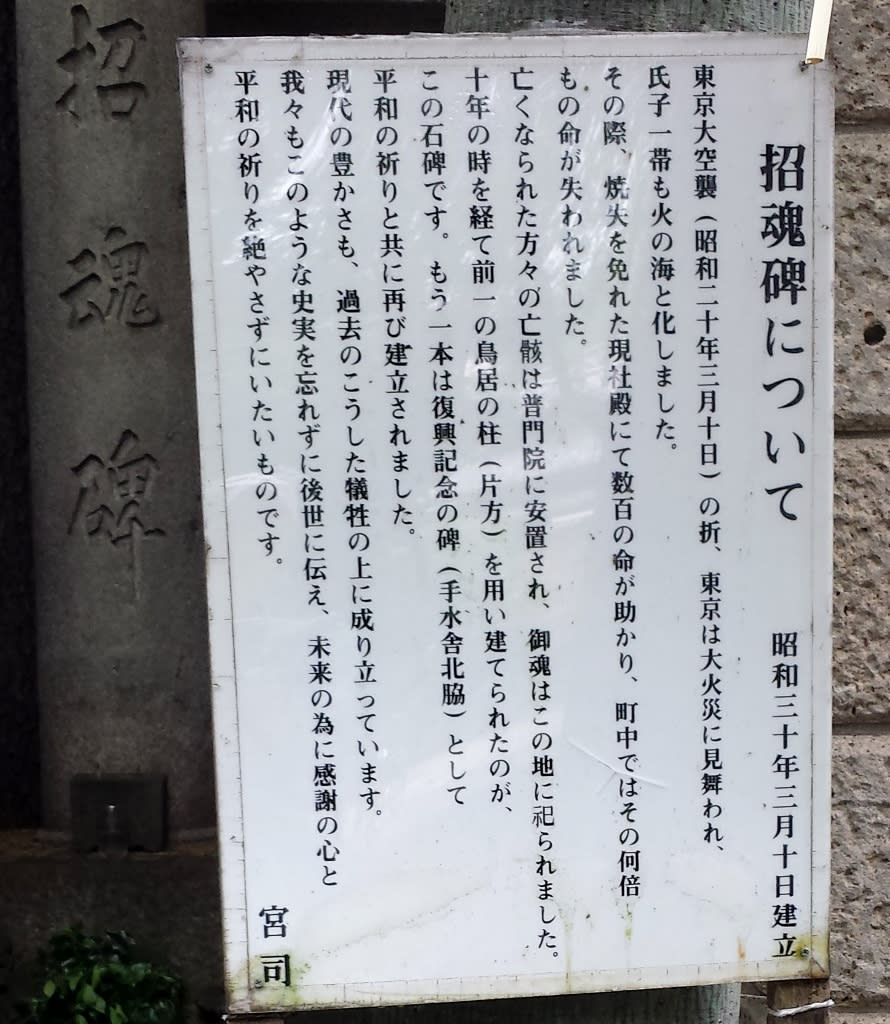

入り口の左側を入ったところに招魂碑がありました。

招魂碑

招魂碑について 昭和30年3月10日建立

東京御大空襲(昭和20年3月10日)の折、東京は大火災に見舞われ、氏子いったいも火の海と化しました。その際、焼失を免れた現社殿にて数百の命が助かり、街中ではその何倍もの命が失われました。

亡くなられた方々の亡骸は普門院に安置され、御魂はこの地に祀られました。十年の時を経て前一の鳥居の柱(片方)を用いて建てられたのが、この石碑です。もう一本は復興記念の碑(手水舎北脇)として平和の祈りと共に再び建立されました。

現代の豊かさも、過去のこうした犠牲の上に成り立っています。我々もこのような史実を忘れずに後世に伝え、未来の為に感謝の心と平和の祈りを絶やさずにいたいものです。

宮司

復興記念碑(手水舎脇)

その脇に百度石が建っています。

道祖神

石像がたくさんありました。