つづきです。。

もう一つ「桒形亜樹子のチェンバロレクチャーコンサート」というのが思いのほか面白かったですね。

失礼ながらこの先生のキャラに寄る面白さも相当加わっていたようにも思いますが・・・

用意されたチェンバロというのが、上下2段鍵盤で、それぞれ違う弦を演奏できます。

つまり、上下段で違う調整の調律を用意することが出来るわけです。

片方をミーントーン(長三度純正中全音律という古典調律)、片方を平均律(現在一般的に行われている調律)にして、必要に応じて弾き比べをしながらの講義でした。

例えば、バロック時代の曲を平均律で弾いてみたり、バッハの平均律クラヴィアを平均律とミーントーンで弾き比べてみたり。

またそれに対していちいち「私はこれは好きだ、嫌いだ」と感想を加えたり。。。(笑)

それはともかく、実際に音を比較しながら演奏を体験できるというのはやはりスバラシイと思います。

自分は今「平均律」しかやりませんが、「古典調律」というのも以前よりちょっと興味が湧きました。

ついでに記しておきますと、「平均律」は長三度がキタナイ、というのが普通に耳にする評価なんですが、「平均律」に慣れている自分の耳には「古典調律」の五度の唸りの方がよほど気になってしまいました。

つまり、どこをキレイ、キタナイというのは結局慣れなのだな、と・・・

更には、常識として教わった「古典調律が色々変化していって平均率にたどり着いた」というのは実は真っ赤なウソである、という説には驚きました。

なんと紀元前400年(だったかな?)には平均律を思わせる記述も残されているようで、それはピタゴラス音律よりも古いということです。

またその後の歴史の中でも随時あちこちで平均律をあらわしているだろう文献が残っているとの事。

つまりミーントーン、キルンヴェルガー、ヴェルクマイスターなどの古典調律は、平均律を横目で見ながらも「より美しい和声」を求めて作られたものなんだな~ということ。。

それからフランスだったか(いちいち記憶があいまい・・・)、都市と田舎で音楽の調整が違ってたりなんてこともあったようです。

楽器にしても「リュートやヴィオラダガンバ」などは当時から平均律だったようで、鍵盤楽器は必ずどこかに不協和音が入ってしまうため、鍵盤数を増やして純正調のものをこしらえたりもしたそうです。

実はこのレクチャーの後に、楽器博物館に行って来まして、その実物というのを早速拝むことが出来ました。

写真からでもかなり尋常でないことが分かると思います(^^;)

ただし、この楽器博物館、展示楽器に触れることが出来ないので肝心の音がサッパリ分かりません。

結構フラストレーションを溜め込んでしまいました。。。(苦笑)

まあそれでも興味深かったり単純に面白かったり出来るものも多数あり、充実はしました。

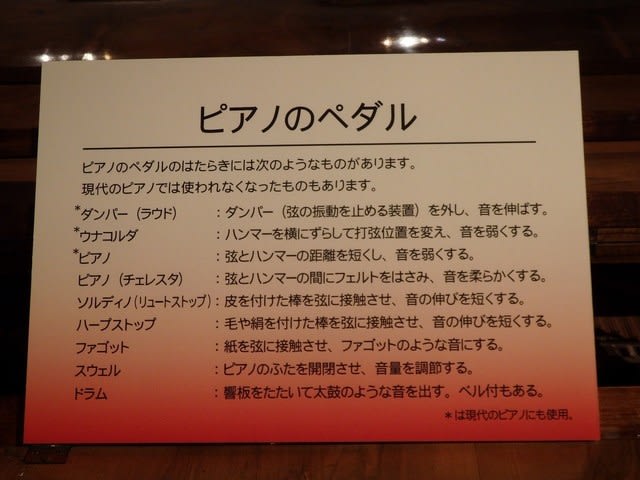

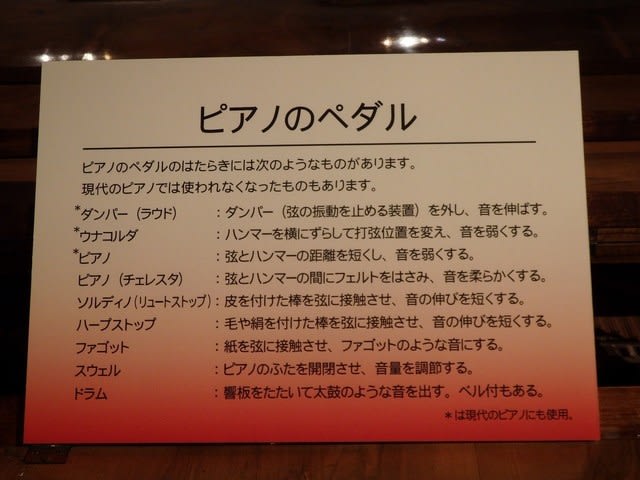

その中で、昔のピアノにはペダルが沢山ありました。というもの。

その説明がこちら

また、両側から演奏できるピアノとか

ピアノじゃないし、たまたま船の模型から作りましたよ、っていうヴァイオリンとか。

弾きにくそうだし、音もどの程度のもんだか・・・?(^^;)

あとは見てるだけで圧巻のアジアの楽器。

などなど・・・

触れないけど撮影は自由でした。

夜はコンサートも開催されました。

初日がピアノソロ。二日目がピアノと尺八によるジャズ!

そうそう、会場はコングレスセンターというところで

屋上広場みたいなところがあって、そこにショパンの像もありました。

さすが浜松!

ついでに、物販コーナーに展示してくれていたチューニングハンマーのいろいろ。

面白いでしょ!(^^)

もう一つ「桒形亜樹子のチェンバロレクチャーコンサート」というのが思いのほか面白かったですね。

失礼ながらこの先生のキャラに寄る面白さも相当加わっていたようにも思いますが・・・

用意されたチェンバロというのが、上下2段鍵盤で、それぞれ違う弦を演奏できます。

つまり、上下段で違う調整の調律を用意することが出来るわけです。

片方をミーントーン(長三度純正中全音律という古典調律)、片方を平均律(現在一般的に行われている調律)にして、必要に応じて弾き比べをしながらの講義でした。

例えば、バロック時代の曲を平均律で弾いてみたり、バッハの平均律クラヴィアを平均律とミーントーンで弾き比べてみたり。

またそれに対していちいち「私はこれは好きだ、嫌いだ」と感想を加えたり。。。(笑)

それはともかく、実際に音を比較しながら演奏を体験できるというのはやはりスバラシイと思います。

自分は今「平均律」しかやりませんが、「古典調律」というのも以前よりちょっと興味が湧きました。

ついでに記しておきますと、「平均律」は長三度がキタナイ、というのが普通に耳にする評価なんですが、「平均律」に慣れている自分の耳には「古典調律」の五度の唸りの方がよほど気になってしまいました。

つまり、どこをキレイ、キタナイというのは結局慣れなのだな、と・・・

更には、常識として教わった「古典調律が色々変化していって平均率にたどり着いた」というのは実は真っ赤なウソである、という説には驚きました。

なんと紀元前400年(だったかな?)には平均律を思わせる記述も残されているようで、それはピタゴラス音律よりも古いということです。

またその後の歴史の中でも随時あちこちで平均律をあらわしているだろう文献が残っているとの事。

つまりミーントーン、キルンヴェルガー、ヴェルクマイスターなどの古典調律は、平均律を横目で見ながらも「より美しい和声」を求めて作られたものなんだな~ということ。。

それからフランスだったか(いちいち記憶があいまい・・・)、都市と田舎で音楽の調整が違ってたりなんてこともあったようです。

楽器にしても「リュートやヴィオラダガンバ」などは当時から平均律だったようで、鍵盤楽器は必ずどこかに不協和音が入ってしまうため、鍵盤数を増やして純正調のものをこしらえたりもしたそうです。

実はこのレクチャーの後に、楽器博物館に行って来まして、その実物というのを早速拝むことが出来ました。

写真からでもかなり尋常でないことが分かると思います(^^;)

ただし、この楽器博物館、展示楽器に触れることが出来ないので肝心の音がサッパリ分かりません。

結構フラストレーションを溜め込んでしまいました。。。(苦笑)

まあそれでも興味深かったり単純に面白かったり出来るものも多数あり、充実はしました。

その中で、昔のピアノにはペダルが沢山ありました。というもの。

その説明がこちら

また、両側から演奏できるピアノとか

ピアノじゃないし、たまたま船の模型から作りましたよ、っていうヴァイオリンとか。

弾きにくそうだし、音もどの程度のもんだか・・・?(^^;)

あとは見てるだけで圧巻のアジアの楽器。

などなど・・・

触れないけど撮影は自由でした。

夜はコンサートも開催されました。

初日がピアノソロ。二日目がピアノと尺八によるジャズ!

そうそう、会場はコングレスセンターというところで

屋上広場みたいなところがあって、そこにショパンの像もありました。

さすが浜松!

ついでに、物販コーナーに展示してくれていたチューニングハンマーのいろいろ。

面白いでしょ!(^^)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます