前号では、ポルトガルが原産の「リスボン」と、柚子の変異種とされる「日向夏」を交配した新鋭の国産レモン「璃の香」を取り上げた。

この時期に販売されるレモンは、緑色と黄色のものがあり、緑色のレモンには「グリーンレモン」の名が付けられている。

しかし、グリーンレモンという名称の品種は無く、あくまで呼び名。一方、一般的な黄色のレモンは「イエローレモン」と呼ばれる。

いずれも同じ品種である両者の違いと、それぞれの魅力を紹介したい。

そもそも、呼び名が異なる理由は果皮の色に関係する。果実が若く果皮が緑色のうちに収穫されるため、グリーンレモンと呼ばれる。収穫時点では緑色をしているが1ヶ月程経過すると果皮の色が黄色くなり、一般的な黄色に変化していく。

外国産のレモンが黄色であるのはそれが理由で、グリーンレモンとして収穫されたものが日本に到着する頃には黄色になっているというもの。バナナと同じ原理である。

国産のイエローレモンは収穫後に貯蔵した後に販売されるわけではなく、あくまでも樹上で完熟したものを収穫し出荷。それ故に、10月から12月頃に収穫した早熟のグリーンレモンと、1月から4月頃に収穫した完熟のイエローレモンは同じ木に成ったものである。

グリーンレモンの特徴は、酸味と香りの強さ。料理や飲料において独特の風味を出してくれる。

一方、イエローレモンは酸味が和らぎ甘味が増し、風味も穏やかになり、果汁も多くなる。

今はグリーンレモンとイエローレモンの両方が出回る時期。食材によって異なる色のレモンを使い分け、最盛期ならではのフレッシュな味わいを楽しんでほしい。

(次田尚弘/和歌山市)

この時期に販売されるレモンは、緑色と黄色のものがあり、緑色のレモンには「グリーンレモン」の名が付けられている。

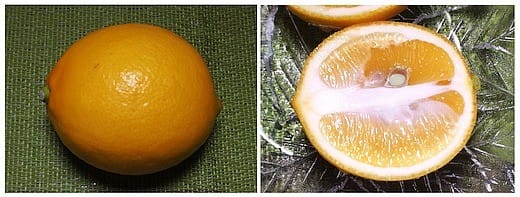

【写真】和歌山県産の「グリーンレモン」

しかし、グリーンレモンという名称の品種は無く、あくまで呼び名。一方、一般的な黄色のレモンは「イエローレモン」と呼ばれる。

いずれも同じ品種である両者の違いと、それぞれの魅力を紹介したい。

そもそも、呼び名が異なる理由は果皮の色に関係する。果実が若く果皮が緑色のうちに収穫されるため、グリーンレモンと呼ばれる。収穫時点では緑色をしているが1ヶ月程経過すると果皮の色が黄色くなり、一般的な黄色に変化していく。

外国産のレモンが黄色であるのはそれが理由で、グリーンレモンとして収穫されたものが日本に到着する頃には黄色になっているというもの。バナナと同じ原理である。

国産のイエローレモンは収穫後に貯蔵した後に販売されるわけではなく、あくまでも樹上で完熟したものを収穫し出荷。それ故に、10月から12月頃に収穫した早熟のグリーンレモンと、1月から4月頃に収穫した完熟のイエローレモンは同じ木に成ったものである。

グリーンレモンの特徴は、酸味と香りの強さ。料理や飲料において独特の風味を出してくれる。

一方、イエローレモンは酸味が和らぎ甘味が増し、風味も穏やかになり、果汁も多くなる。

今はグリーンレモンとイエローレモンの両方が出回る時期。食材によって異なる色のレモンを使い分け、最盛期ならではのフレッシュな味わいを楽しんでほしい。

(次田尚弘/和歌山市)