2012年10月7日(日)、阿弥陀岳に行きました。

以前から気になっていた阿弥陀岳 南稜ルート。

思い切って登ってみることにしました。

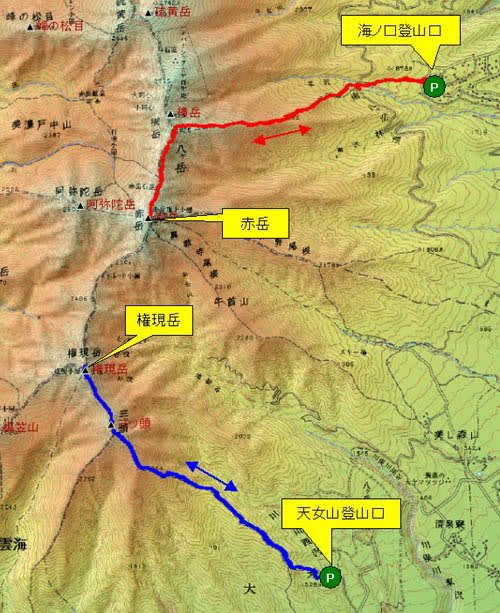

コースマップ

舟山十字路に車を停めて出発します。

T字路なのに、どうして十字路なのでしょう?

舟山十字路から、広河原に向かいます。

ここが広河原でしょうか?

地図にはゲートの印がありますが、実際には何もなかった。

後で聞いたのですが、最近撤去されたようです。

旭小屋を目指します。

旭小屋に到着。

ここで少し迷いました。

標識が無いので、あっちこっち探しました。

旭小屋から左に行くのが正解です。

稜線に出たら道標がありました。

登山道はちゃんとあります。

立場山 (地図には立場岳と記載されている)

ここから先は、地図に破線すら描かれていません。

完全にバリエーション・ルートになります。

青ナギ

権現岳(左)とギボシ(右)

阿弥陀岳の岩稜部に入りました。

中岳と赤岳

阿弥陀岳 八ヶ岳の紅葉もなかなか奇麗です。

そして、P3ルンゼ基部に到着。

細くて掴みづらいワイヤーが設置されてます。 無いよりましですが・・。

ここなら先は、水がちょろちょろ流れる岩の急斜面を這い上がります。

底の固い登山靴だと、滑りそうでかなり怖い。

滑ったら確実に落ちるので、ビビリました。

写真など撮ってる余裕はなかった。

P3の先にも、岩にしがみついて歩く箇所があるので、気が抜けません。

そして、ここを登れば山頂です。 やれやれ・・

南稜ルート、やはり一般ルートではありませんでした。

下りは中央稜の予定でしたが、かなり急斜面との事なのでやめました。

ここを進むと中央稜です。 いつか歩いてみたい。

御小屋尾根から阿弥陀岳を見上げる。

下山後、延命の湯にいったら、自転車でごった返してました。

今日は、グランフォンド八ヶ岳だったんですね。

今日は明け方が雨だったので、P3基部には水が流れていて本当に怖い思いをしました。

今度は、もっと天気のよい日に南稜+中央稜のコースでリベンジしたい。

以前から気になっていた阿弥陀岳 南稜ルート。

思い切って登ってみることにしました。

コースマップ

舟山十字路に車を停めて出発します。

T字路なのに、どうして十字路なのでしょう?

舟山十字路から、広河原に向かいます。

ここが広河原でしょうか?

地図にはゲートの印がありますが、実際には何もなかった。

後で聞いたのですが、最近撤去されたようです。

旭小屋を目指します。

旭小屋に到着。

ここで少し迷いました。

標識が無いので、あっちこっち探しました。

旭小屋から左に行くのが正解です。

稜線に出たら道標がありました。

登山道はちゃんとあります。

立場山 (地図には立場岳と記載されている)

ここから先は、地図に破線すら描かれていません。

完全にバリエーション・ルートになります。

青ナギ

権現岳(左)とギボシ(右)

阿弥陀岳の岩稜部に入りました。

中岳と赤岳

阿弥陀岳 八ヶ岳の紅葉もなかなか奇麗です。

そして、P3ルンゼ基部に到着。

細くて掴みづらいワイヤーが設置されてます。 無いよりましですが・・。

ここなら先は、水がちょろちょろ流れる岩の急斜面を這い上がります。

底の固い登山靴だと、滑りそうでかなり怖い。

滑ったら確実に落ちるので、ビビリました。

写真など撮ってる余裕はなかった。

P3の先にも、岩にしがみついて歩く箇所があるので、気が抜けません。

そして、ここを登れば山頂です。 やれやれ・・

南稜ルート、やはり一般ルートではありませんでした。

下りは中央稜の予定でしたが、かなり急斜面との事なのでやめました。

ここを進むと中央稜です。 いつか歩いてみたい。

御小屋尾根から阿弥陀岳を見上げる。

下山後、延命の湯にいったら、自転車でごった返してました。

今日は、グランフォンド八ヶ岳だったんですね。

今日は明け方が雨だったので、P3基部には水が流れていて本当に怖い思いをしました。

今度は、もっと天気のよい日に南稜+中央稜のコースでリベンジしたい。