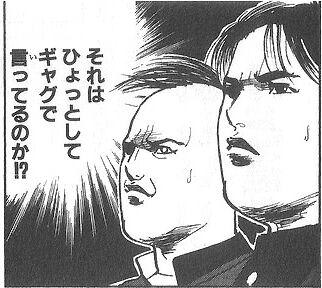

ごきげんよう諸君、いかがお過ごしかな。昨日ツイッターのフォロワーが一人増えて、その人のツイートを見てたら「霧島家の人と仲良くなりたい、面白い」とか書いてあるから話しかけてみたら、AC関連記事では痛い人を観察する目で見てますと言われてリアルポルナレフになった霧島である。いやまぁ私が聞いたから向こうもそう言ってきたんだが、割と脳が空白になった。ちなみに、AC以外の記事は普通に面白いらしい。

その後、その人がごちゃごちゃ言ってきたので「お前も他人の話ちゃんと読んでおらんのか」みたいに言ったら飛ばし飛ばしに読んでたらしい。そりゃーなー、長いから叩く為に読むんだったら飛ばし飛ばしになる気持ちも判るが…仲良くなりたいとか言っててなぁ。例の記事の、霧島家非推奨んとこはまたぞろ追記しておいたが…まぁ、なんだ。

取り敢えずブロックしておいた。

いや、だって怖いじゃん。仲良くなりたいって言いながら同じ口で「痛い人を観察する目で見てる」とか言える人って。ヤンデレっぽいよ…スカトロマニアでもないのに「あなたの汚物も大好き」って言えてるって感じがする……

ま、本当にあった怖い話は置いておいて、今回はついに最後のローマ人アエティウスである。フン族は単一の王の下に統率された民族ではなかったと前から何度も述べているが、そんなフン族を一つに纏め上げたのは、アッティラの父の兄ルーア(と共同統治者の弟オクタル。アッティラの父はムンズクって人でオクタルとは別)であると言われている。

何せフン族側の文字資料が残っておらんので、本当にルーアの時代にフン族が一つにまとまったのか、とか、ルーアだけの功績なのか、とかは全然判らんのだが、ルーア王の時代に大分フン族がまとまったのは事実の様だ。それまでは、ローマの人間がフン族は王ではなく貴族が率いていると言っている通りの状況だったらしいからな。

ルーア王がアッティラに残した最大の財産は、この王権と具体的な領地だと言える。王権については説明した(説明の仕様がないともいう)が、領地についてはアエティウスを交えて説明する必要がある。彼はフン族を含む蛮族を撃退し続けた英雄であり、そうでありながら蛮族の理解者でもあり、又、アッティラの好敵手であり友であった。アッティラの時代において、否、アッティラ登場に至るまでの時代の流れにおいて彼を無視する事はできぬので、今回はアエティウスを取り扱う。

尚、今回は年表を用意してみた。第二回、第三回、今回と時代の区切りごとに改行してある。これで前回と前々回のおさらいをした上で、今回の年表、前回の地図そして本文と三つのウィンドウを展開する事で大変理解しやすくなる筈である。読みやすくなるかは知らんが。

370年 この頃、ゲルマニア最東部、黒海北方ウクライナ近辺にフン族到達

378年 東ローマ帝国で、西ゴート族による暴動が発生。

ハドリアノポリスの戦いが生起し東ローマ帝国大敗。東皇帝ウァレンス戦死

379年 テオドシウス大帝が東ローマ皇帝に即位。軍制改革に乗り出す

ゲルマン民族の雇用と騎兵戦力の充実が主

386年 西ゴート族、テオドシウス大帝に降伏。

給金と引き換えに軍隊の提供を約束する。一部はパンノニアに定住

387年 西の簒奪者、マグヌス・マクシムス率いるローマ式重装歩兵軍団を

テオドシウス大帝の率いるゲルマン民族の騎兵戦力主力軍が討伐

東西ローマ帝国でローマ式重装歩兵の時代が終わりを告げる

394年 西の傀儡帝エウゲニスと実権を握るアルボガステスを簒奪者とみなし、

テオドシウス大帝が討伐軍を発する。二人を敗死させ、東西ローマを統一

395年 冬営中、テオドシウス大帝が崩御。

西を長男アルカディウス、東を次男ホノリウスに託す

給金を停止された西ゴート族の王、アラリック一世征服王は西進を開始

又、フン族が東ローマ帝国に最初の大攻勢を仕掛ける

396年 西ローマ帝国軍総司令官スティリコ、アラリック征服王を撃退

397年 スティリコ、アラリック征服王をマケドニアで再び撃退。

その後北アフリカへ転進、ギルドーの反乱を鎮圧

398年 東ローマ帝国がフン族を撃退

400年 この年から翌年にかけて、スティリコがヴァンダル族を撃退

401年 スティリコ、アラリック一世征服王を三度撃退

この頃、"最後のローマ人"アエティウス誕生

403年 スティリコ、アラリック一世征服王と四度目の戦い。撃退に成功

402年 西ローマ帝国皇帝ホノリウス、ラヴェンナへ遷都

405年 アエティウス、西ゴート族の所へ人質として送られる

406年 この頃、"神の鞭"アッティラ誕生

407年 ブリタニア軍の兵卒がコンスタンティヌス三世を僭称。軍を率いガリアに上陸

408年 スティリコ、西ローマ屈指の愚帝ホノリウスによって謀殺さる

アエティウス、西ローマ帝国へ帰還。すぐにフン族へ人質として送られる

410年 西ローマ皇帝ホノリウス、ブリタニアを事実上放棄

アラリック一世征服王、イタリアに侵入。ローマ陥落。

この時ホノリウスの異母妹ガッラ・プラキディアが西ゴート族に連れ去られる。

その後アフリカへの進軍中アラリック一世征服王病死

414年 ガッラ・プラキディア、西ゴート王と挙式

415年 西ゴート王国、南ガリアに事実上建国

416年 西ゴート王国からガッラ・プラキディアが返還される

417年 ガッラ・プラキディア、コンスタンティヌス(三世)と結婚

418年 西ゴート族と西ローマ帝国が正式に和解。

西ローマ帝国が西ゴート王国建国を正式に承認する。

又、国王にテオドリック一世が即位

421年 コンスタンティヌス三世、ホノリウス共同統治者として皇帝に即位。

同年崩御

423年 西ローマ皇帝ホノリウス崩御。後継者争い開始

425年 西ローマ帝国の後継者争い収束。六歳のウァレンティニアヌス三世が即位

摂政は母ガッラ・プラキディア。アエティウスはガリア軍司令官に就任。

当時のローマ軍司令長官はフェリックス。

以降、アエティウスはフェリックス揮下の二人の有力武将の一人として働く。

尚、もう一人はアフリカ軍司令官ボニファティウス。

以降はアエティウスとボニファティウスの権力闘争でもある

では本編だ。フラウィウス・アエティウスは西暦391年ごろ、今のブルガリア(地図でいうトルコの北西、ギリシャの北東、ドナウ川の南の国)あたりに生まれた西ローマ帝国の人間である。フン族が東ローマ帝国に最初の大攻勢をかけたのが395年つまり生まれてすぐ、死んだのが好敵手アッティラの死の直後であるからよくよくフンに縁のある男である。

どうでもいいが、私は「よくよく」→エンター→「ふん」→無変換→「にえんのあるおとこ」→スペース、という手順で打ち込んでるからいいが、全文打ち込んでからスペース押してよくよく糞に縁のある男とか出てきたらアエティウスは死んでも死に切れぬな。

まぁそれは置いといて、彼は軍人だった父を見習ってか宮廷に仕えた後近衛隊に入る。405年、つまり彼が391年に生まれていれば14歳の時、西ゴート族の所へ人質として送られる。三年後、戻ってきたと思ったら今度はフン族のところへ送られる事になる。一般に人質生活と言うと牢屋に入れられて生活するのを想像しがちだが、それは人質生活ではなく罪人生活である。

実際のところ、現地で教育を受けたり、交流があってそこに人脈ができたりもする。基本的に人質ってのは同盟とかを結んだ時、それを一方的に破棄されない様保険として要求するものである。例えばアエティウスの場合、西ローマ帝国と西ゴート族の戦争後、西ローマ帝国が西ゴート族に「ウチの軍隊に来ねェ?」と言った時に人質として行っている。

この同盟(?)を破られない為に、アエティウスは西ゴート族のところに行った訳である。当時はスティリコが存命中であり、西ゴート族との融和が模索されていた時期であった。もし西ローマ帝国が約束を破って西ゴート族を攻撃したりしたら、アエティウスは見せしめに殺されてしまう。ところで、もしこのアエティウスが、ローマ市内のそこらをほっつき歩いてた一般市民だったらどーぞどーぞ殺してくださいってんで同盟破りが手軽である。無論それでは人質の意味がない。

そう、人質というのは送り出す国の王子とか重要人物でなければならんのである。アエティウスも又、有力者の子弟であり将来は西ローマ帝国の指導者層となるであろうと考えられていた少年であった。まぁ近衛隊あがりってぐらいだからな。

人質とはそういうものなのである。当然、人質は手厚くもてなされる。相手は王子とかなんだからな、粗末に扱ったら国際問題である。そういう意味では、人質というより外交使節と呼んだ方がいいかもしれん。才気闊達な若者である事も多いから、人質として送られた先で気に入られ、そこの王が手放そうとしなかったりそこの家を継いでしまう場合もある。家督こそ継がなかったが、北条氏規とか一時期今川義元の次男だったしな。

特に古代ローマ帝国は人質外交上手と言われている。周辺国家(部族)から送られてきた人質を厚遇し、教育を施しローマ色に染める。で、その人質が成長し本国に帰還して指導者になった時、その人物はローマ大好きになってるから親ローマ政策を採り、結果ローマの地位は磐石になるという次第で、手八丁口八丁で地中海をまとめあげたローマらしい人質政策である。

さて、そんな訳でアエティウスは少年期を西ゴート族とフン族の間で過ごし、文化文明が爛熟し柔弱だった西ローマ帝国の人々と違い軍事的才覚に優れた人間に育ったという。才気闊達であったらしく、西ゴート族のところから返されて今度はフン族の所に行くという時、アラリック一世征服王が「かえして!アエティウスかえして!11!!」とか言ってたぐらいだから、ゲルマンやフンの軍事技術をよく吸収したのだろう。又、フン族の所に送られていた間、まだ若い「神の鞭」アッティラと親交を結んでおり、二人は親友であったとも言われておる。

一方、アエティウスの愛する西ローマ帝国はスティリコ死後ホノリウス的な意味で平常運転を続け、どんどん弱っていった。西ゴート王国(415年ガリアの南、今でいうフランス南西部アキテーヌ地方に実質的に建国)と和解して建国を承認、その代わりにガリア・イベリア半島防衛を任せる等の政策も行われていた。が、その西ゴート王国とて面従腹背なところがあり、基本的にはローマ帝国との協調政策を採っていたが、そうでない時もあった。

つまり焼け石に水だったという事である。

例えば、前回説明したブリタニアの反乱。年表だと407年に書いてある、コンスタンティヌス三世を僭称した男がブリタニアの軍隊を率いてガリアに上陸したアレだな。実は、ホノリウスの治世の間皇帝を僭称したのは彼だけではなく、合計七人にも及ぶ皇帝僭称者がいたのである。それほどまでに、西ローマ帝国は混乱の極みにあったのだ。

ただそれでも、何とかイタリア半島は守る事が出来ていた。何故それが可能だったかについては諸説あるが、その一つとして北アフリカをガッチリ握っていたからというものがある。アフリカというと、今でこそカダフィ大佐とか、砂漠と石油以外何もないとか、エイズとか、ジンバブエドルとか、ヨハネスブルクのガイドラインとか、YOUはSHOCKとか、そういう荒廃したイメージが強い。

しかし、実を言うと、いわゆるホワイトアフリカ、かつて白人が住んでいた北アフリカ一帯は当時の地中海世界で最も豊かな地域である。地図で言うとモロッコ、アルジェリア北部、チュニジア、リビア北部、エジプト北部。更に、イスラエルやレバノンといった地中海沿岸の中東一帯、アナトリア半島(トルコ)、加えてシチリア島(地図でマルタ島と書いてある所の上の島)も大変豊かな穀倉地帯であった。東ローマ帝国は、中東とアナトリア半島をゲルマン人から守れたが故に民族大移動時代を乗り切れたという説があるぐらいである。

我々は結構勘違いしがちだが、欧州、特に西欧は水は悪いわ土地は悪いわであり、当然の帰結として作物が全然育たない。場所にもよるが、一年間耕作した土地は一発で枯れてしまい、二年か三年寝かさないとダメという事も多い。そんなんだから、欧州は現代でもメシがマズい国が結構あるのである。ドイツなんかジャガイモと肉しかないぞ。

ローマ帝国、特にイタリア半島が豊かで繁栄していたのは、欧州が元々豊かだったというよりは地中海の富をイタリア半島に集めたから豊かになったと表現した方が正しいのだ。この時代は、何はともあれ穀倉地帯がなけりゃお話にならんからな。そういう穀倉地帯を、何とか確保できていたからこそ、お馬鹿が皇帝でも何とか生き残れたという話だ。アフリカに行くには海を渡らなきゃならないから、ゲルマン民族もなかなか手が出せなかったのである。

まぁ結局、愚帝ホノリウスがくたばった崩御した423年も、相変わらず西ローマ帝国内はぐちゃぐちゃであった。ガリア、イベリア半島はほぼ丸ごと失い、ブリタニアも事実上放棄。一部のゲルマン王国と同盟を結び、北アフリカと地中海の島、イタリア半島でなんとか生き延びている状態だ。しかも、ホノリウスは子を残さなかった。皇帝に子供がいなくて国内が不安定、となれば次に来るのは後継者争いである。

ホノリウスがくたばると崩御すると、当時の西ローマ帝国において最も有力であったといわれる人物(カスティノス。すぐ死ぬから覚えなくていい)が、当時第一書記であったヨハンネスという人物を指名する。これで話が収まれば良かったのだが、そうはいかなかった。

話は少し遡るが、お馬鹿皇帝として名高いホノリウスには、ガッラ・プラキディアという比較的頭の残念な異母妹、もしくは死神がいた。まぁ少なくともスティリコ暗殺に加担してる時点で頭は駄目と言える。彼女はアラリック一世征服王のローマ略奪の際ローマに住んでいた為、人質として連れて行かれている。その後西ゴート王アタウルフと結婚するも挙式から一年で旦那が死亡。

これがガッラ・プラキディアの死神伝説の始まりであると言える。私が勝手に言ってるだけだが。彼女は旦那が死んだ事もあり、416年、西ゴート王国と西ローマ帝国の和平条約交渉の際、両国友好を示す目的で西ローマに返還される。翌年、兄帝ホノリウス帝の命令でコンスタンティヌスという将軍と結婚する。

諸君は、先程「スティリコ死後の西ローマはホノリウス的な意味で平常運転」だったが、「西ゴートと和解したり」といった政策をやったと言った時、ホノリウスにんな事できるんかいなと思ったかもしれぬ。まぁ、なんだ。実際、できなかった。

こういった政策をやったり、戦争して西ローマ帝国を守ったりという役目は、このコンスタンティヌスが主導していた。いわばスティリコの代わりになり得る逸材である。スティリコと違ってローマ人であり、又、ホノリウスの信任もあったので、彼は思う存分腕を振るう事が出来た。その上、431年にはアウグストゥス、つまりホノリウスの共同統治者として西ローマ皇帝に即位したのである。コンスタンティヌス三世だ。

ちなみに、スティリコ存命中にブリタニアで反乱を起こし、皇帝を名乗った人物もコンスタンティヌスという名であり、コンスタンティヌス三世を自称している。が、あくまで皇帝僭称者という事でカウントされていない。僭称者が天下を取っていれば、ガッラ・プラキディアと結婚したこの人物はコンスタンティヌス四世になっただろう。

まぁともあれ、死神と結婚したのが運の尽きであったらしい。彼は皇帝に即位したその年に崩御してしまうのである。だが彼女の死神伝説はまだまだ終わらない。彼女の次の標的は、男ではなく西ローマ帝国という国である。まず、コンスタンティヌス三世の死後、彼女は東ローマ帝国に亡命する。これにはちゃんとした理由があって、色ボケしたホノリウスが妹に求婚したからである。

死神ガッラ・プラキディアは、コンスタンティヌス三世との短い結婚生活で男子を一人もうけていた。名をウァレンティニアヌスという。彼女は幼子を育てながら、コンスタンティノープルで時を待った。そして時は来た。そう、423年の⑨崩御である。ホノリウス死後皇帝となったヨハンネスは、いかに有力者に指名されたとは言え、テオドシウス大帝の血統でもなければむかーしの皇帝の血を継いでる訳でもない。

そこで、ガッラ・プラキディアは当時の東ローマ帝国皇帝、テオドシウス二世能書帝(例のテオドシウス大帝のバカ息子の一人、東のアルカディウスの息子)に軍隊の派遣を要請。我が子を西ローマ帝位につけるべく、西の帝都ラヴェンナに向けて進軍するのである。西ローマの有力者に支持されたヨハンネスvs東ローマに承認され母ガッラ・プラキディアに支持されたウァレンティニアヌスという図式である。

この後継者争いにおいて、アエティウスはヨハンネスについていた。まぁ西ローマの人間だしな。死神ガッラ・プラキディアが東ローマ皇帝を動かしたと聞いたヨハンネス陣営は、アエティウスに軍隊の出動を依頼。とは言え、正直言って西ローマの軍隊じゃどうにもならん。そこで、アエティウスは援軍要請の為、帝都ラヴェンナを旅立つ。

え?

誰に援軍出してもらうかって?

フン族に決まってるじゃないですか。

何せ彼はフン族との繋がりが深い。「神の鞭」アッティラは元より、その前王ルーアとも親交を結んでいるのである。ただ、この時期のフン族の内情は不明である。さっきも言ったが、ルーア王がフン族を一つに纏め上げたという説を採るとして、ルーアが「王」と呼べる存在になったのは432年説、410年説複数説があり、弟オクタルについても、共同統治していた説、していなかった説の二つがあったりもする。

なので、この時アエティウスがどういう援軍を連れて来たのかというのはよく判らん。ルーア王だって、初めて歴史に名が出てくるのが432年だからな。ただ判っている事は、アエティウスがフン族を引き連れて戻ってきた時、既にヨハンネスの籠もる首都ラヴェンナは陥落し、ヨハンネス以下重臣、有力者は皆して処刑されていた事。

そして、アエティウスが死神ガッラ・プラキディアが本気でビビるレベルの大軍を統率していた事、この二つである。アエティウスは帝位簒奪者の重臣であり、本来ならその場で処刑されねばならない。が、何せアエティウスの連れて来た軍隊、誇張もあろうが、その数六万である。とても東ローマ帝国の援軍だけでどうにかできるものではない。

しかしアエティウスにしても、仰いでいた主君が死んでしまっている以上どうしようもない。代わって自分が皇帝になれる国でもないからな。そこで、アエティウスは降伏の条件として一定の地位を要求。具体的にはガリア軍司令官を求めた。これは要するにガリア方面軍司令官という事で、かなりの高官である事は説明せずとも判るだろう。

で、ガッラ・プラキディアはこれを了承。まぁせざるを得んわな。んでフン族には、わざわざ軍隊つれてくるなんて真似させた事への賠償金を払い(勿論アエティウス側ではなくガッラ・プラキディア側が払った)、お帰り願った訳である。

こうして、死神の子「ウァレンティニアヌス」は正式に即位して「ウァレンティニアヌス三世」に。又、アエティウスはガリア軍司令官に就任する。以降、アエティウスは外に出てはガリアの蛮族を抑える為の戦いと外交に明け暮れ、一方ラヴェンナの宮廷では権力争いに集中するという二面作戦を強いられる事となった。

彼はガリア方面軍司令官となったが、当然ながら上官として西ローマ帝国全軍の司令官、つまり総司令官とか司令長官と呼べる人物がいた。それがフェリックスである。そのフェリックス揮下の有力武将の一人がアエティウスであり、もう一人がボニファティウスであった。更に、幼帝ウァレンティニアヌス三世(即位の時点で六歳)を従えた死神ガッラ・プラキディアがいた。

彼らとの権力闘争と、蛮族との戦い。次回はこれが主な話になるであろう。

いつになったらアッティラ出てくるんだオイ。

尚、ガッラ・プラキディアの死神ネタは当霧島家限定である事を申し添えておく。でも実際、こいつと結婚するとすぐ死ぬしこいつの子供が西ローマ帝国滅茶苦茶してるから、死神ってのもあながち外れてない筈なんだよな。

その後、その人がごちゃごちゃ言ってきたので「お前も他人の話ちゃんと読んでおらんのか」みたいに言ったら飛ばし飛ばしに読んでたらしい。そりゃーなー、長いから叩く為に読むんだったら飛ばし飛ばしになる気持ちも判るが…仲良くなりたいとか言っててなぁ。例の記事の、霧島家非推奨んとこはまたぞろ追記しておいたが…まぁ、なんだ。

取り敢えずブロックしておいた。

いや、だって怖いじゃん。仲良くなりたいって言いながら同じ口で「痛い人を観察する目で見てる」とか言える人って。ヤンデレっぽいよ…スカトロマニアでもないのに「あなたの汚物も大好き」って言えてるって感じがする……

ま、本当にあった怖い話は置いておいて、今回はついに最後のローマ人アエティウスである。フン族は単一の王の下に統率された民族ではなかったと前から何度も述べているが、そんなフン族を一つに纏め上げたのは、アッティラの父の兄ルーア(と共同統治者の弟オクタル。アッティラの父はムンズクって人でオクタルとは別)であると言われている。

何せフン族側の文字資料が残っておらんので、本当にルーアの時代にフン族が一つにまとまったのか、とか、ルーアだけの功績なのか、とかは全然判らんのだが、ルーア王の時代に大分フン族がまとまったのは事実の様だ。それまでは、ローマの人間がフン族は王ではなく貴族が率いていると言っている通りの状況だったらしいからな。

ルーア王がアッティラに残した最大の財産は、この王権と具体的な領地だと言える。王権については説明した(説明の仕様がないともいう)が、領地についてはアエティウスを交えて説明する必要がある。彼はフン族を含む蛮族を撃退し続けた英雄であり、そうでありながら蛮族の理解者でもあり、又、アッティラの好敵手であり友であった。アッティラの時代において、否、アッティラ登場に至るまでの時代の流れにおいて彼を無視する事はできぬので、今回はアエティウスを取り扱う。

尚、今回は年表を用意してみた。第二回、第三回、今回と時代の区切りごとに改行してある。これで前回と前々回のおさらいをした上で、今回の年表、前回の地図そして本文と三つのウィンドウを展開する事で大変理解しやすくなる筈である。読みやすくなるかは知らんが。

370年 この頃、ゲルマニア最東部、黒海北方ウクライナ近辺にフン族到達

378年 東ローマ帝国で、西ゴート族による暴動が発生。

ハドリアノポリスの戦いが生起し東ローマ帝国大敗。東皇帝ウァレンス戦死

379年 テオドシウス大帝が東ローマ皇帝に即位。軍制改革に乗り出す

ゲルマン民族の雇用と騎兵戦力の充実が主

386年 西ゴート族、テオドシウス大帝に降伏。

給金と引き換えに軍隊の提供を約束する。一部はパンノニアに定住

387年 西の簒奪者、マグヌス・マクシムス率いるローマ式重装歩兵軍団を

テオドシウス大帝の率いるゲルマン民族の騎兵戦力主力軍が討伐

東西ローマ帝国でローマ式重装歩兵の時代が終わりを告げる

394年 西の傀儡帝エウゲニスと実権を握るアルボガステスを簒奪者とみなし、

テオドシウス大帝が討伐軍を発する。二人を敗死させ、東西ローマを統一

395年 冬営中、テオドシウス大帝が崩御。

西を長男アルカディウス、東を次男ホノリウスに託す

給金を停止された西ゴート族の王、アラリック一世征服王は西進を開始

又、フン族が東ローマ帝国に最初の大攻勢を仕掛ける

396年 西ローマ帝国軍総司令官スティリコ、アラリック征服王を撃退

397年 スティリコ、アラリック征服王をマケドニアで再び撃退。

その後北アフリカへ転進、ギルドーの反乱を鎮圧

398年 東ローマ帝国がフン族を撃退

400年 この年から翌年にかけて、スティリコがヴァンダル族を撃退

401年 スティリコ、アラリック一世征服王を三度撃退

この頃、"最後のローマ人"アエティウス誕生

403年 スティリコ、アラリック一世征服王と四度目の戦い。撃退に成功

402年 西ローマ帝国皇帝ホノリウス、ラヴェンナへ遷都

405年 アエティウス、西ゴート族の所へ人質として送られる

406年 この頃、"神の鞭"アッティラ誕生

407年 ブリタニア軍の兵卒がコンスタンティヌス三世を僭称。軍を率いガリアに上陸

408年 スティリコ、西ローマ屈指の愚帝ホノリウスによって謀殺さる

アエティウス、西ローマ帝国へ帰還。すぐにフン族へ人質として送られる

410年 西ローマ皇帝ホノリウス、ブリタニアを事実上放棄

アラリック一世征服王、イタリアに侵入。ローマ陥落。

この時ホノリウスの異母妹ガッラ・プラキディアが西ゴート族に連れ去られる。

その後アフリカへの進軍中アラリック一世征服王病死

414年 ガッラ・プラキディア、西ゴート王と挙式

415年 西ゴート王国、南ガリアに事実上建国

416年 西ゴート王国からガッラ・プラキディアが返還される

417年 ガッラ・プラキディア、コンスタンティヌス(三世)と結婚

418年 西ゴート族と西ローマ帝国が正式に和解。

西ローマ帝国が西ゴート王国建国を正式に承認する。

又、国王にテオドリック一世が即位

421年 コンスタンティヌス三世、ホノリウス共同統治者として皇帝に即位。

同年崩御

423年 西ローマ皇帝ホノリウス崩御。後継者争い開始

425年 西ローマ帝国の後継者争い収束。六歳のウァレンティニアヌス三世が即位

摂政は母ガッラ・プラキディア。アエティウスはガリア軍司令官に就任。

当時のローマ軍司令長官はフェリックス。

以降、アエティウスはフェリックス揮下の二人の有力武将の一人として働く。

尚、もう一人はアフリカ軍司令官ボニファティウス。

以降はアエティウスとボニファティウスの権力闘争でもある

では本編だ。フラウィウス・アエティウスは西暦391年ごろ、今のブルガリア(地図でいうトルコの北西、ギリシャの北東、ドナウ川の南の国)あたりに生まれた西ローマ帝国の人間である。フン族が東ローマ帝国に最初の大攻勢をかけたのが395年つまり生まれてすぐ、死んだのが好敵手アッティラの死の直後であるからよくよくフンに縁のある男である。

どうでもいいが、私は「よくよく」→エンター→「ふん」→無変換→「にえんのあるおとこ」→スペース、という手順で打ち込んでるからいいが、全文打ち込んでからスペース押してよくよく糞に縁のある男とか出てきたらアエティウスは死んでも死に切れぬな。

まぁそれは置いといて、彼は軍人だった父を見習ってか宮廷に仕えた後近衛隊に入る。405年、つまり彼が391年に生まれていれば14歳の時、西ゴート族の所へ人質として送られる。三年後、戻ってきたと思ったら今度はフン族のところへ送られる事になる。一般に人質生活と言うと牢屋に入れられて生活するのを想像しがちだが、それは人質生活ではなく罪人生活である。

実際のところ、現地で教育を受けたり、交流があってそこに人脈ができたりもする。基本的に人質ってのは同盟とかを結んだ時、それを一方的に破棄されない様保険として要求するものである。例えばアエティウスの場合、西ローマ帝国と西ゴート族の戦争後、西ローマ帝国が西ゴート族に「ウチの軍隊に来ねェ?」と言った時に人質として行っている。

この同盟(?)を破られない為に、アエティウスは西ゴート族のところに行った訳である。当時はスティリコが存命中であり、西ゴート族との融和が模索されていた時期であった。もし西ローマ帝国が約束を破って西ゴート族を攻撃したりしたら、アエティウスは見せしめに殺されてしまう。ところで、もしこのアエティウスが、ローマ市内のそこらをほっつき歩いてた一般市民だったらどーぞどーぞ殺してくださいってんで同盟破りが手軽である。無論それでは人質の意味がない。

そう、人質というのは送り出す国の王子とか重要人物でなければならんのである。アエティウスも又、有力者の子弟であり将来は西ローマ帝国の指導者層となるであろうと考えられていた少年であった。まぁ近衛隊あがりってぐらいだからな。

人質とはそういうものなのである。当然、人質は手厚くもてなされる。相手は王子とかなんだからな、粗末に扱ったら国際問題である。そういう意味では、人質というより外交使節と呼んだ方がいいかもしれん。才気闊達な若者である事も多いから、人質として送られた先で気に入られ、そこの王が手放そうとしなかったりそこの家を継いでしまう場合もある。家督こそ継がなかったが、北条氏規とか一時期今川義元の次男だったしな。

特に古代ローマ帝国は人質外交上手と言われている。周辺国家(部族)から送られてきた人質を厚遇し、教育を施しローマ色に染める。で、その人質が成長し本国に帰還して指導者になった時、その人物はローマ大好きになってるから親ローマ政策を採り、結果ローマの地位は磐石になるという次第で、手八丁口八丁で地中海をまとめあげたローマらしい人質政策である。

さて、そんな訳でアエティウスは少年期を西ゴート族とフン族の間で過ごし、文化文明が爛熟し柔弱だった西ローマ帝国の人々と違い軍事的才覚に優れた人間に育ったという。才気闊達であったらしく、西ゴート族のところから返されて今度はフン族の所に行くという時、アラリック一世征服王が「かえして!アエティウスかえして!11!!」とか言ってたぐらいだから、ゲルマンやフンの軍事技術をよく吸収したのだろう。又、フン族の所に送られていた間、まだ若い「神の鞭」アッティラと親交を結んでおり、二人は親友であったとも言われておる。

一方、アエティウスの愛する西ローマ帝国はスティリコ死後ホノリウス的な意味で平常運転を続け、どんどん弱っていった。西ゴート王国(415年ガリアの南、今でいうフランス南西部アキテーヌ地方に実質的に建国)と和解して建国を承認、その代わりにガリア・イベリア半島防衛を任せる等の政策も行われていた。が、その西ゴート王国とて面従腹背なところがあり、基本的にはローマ帝国との協調政策を採っていたが、そうでない時もあった。

つまり焼け石に水だったという事である。

例えば、前回説明したブリタニアの反乱。年表だと407年に書いてある、コンスタンティヌス三世を僭称した男がブリタニアの軍隊を率いてガリアに上陸したアレだな。実は、ホノリウスの治世の間皇帝を僭称したのは彼だけではなく、合計七人にも及ぶ皇帝僭称者がいたのである。それほどまでに、西ローマ帝国は混乱の極みにあったのだ。

ただそれでも、何とかイタリア半島は守る事が出来ていた。何故それが可能だったかについては諸説あるが、その一つとして北アフリカをガッチリ握っていたからというものがある。アフリカというと、今でこそカダフィ大佐とか、砂漠と石油以外何もないとか、エイズとか、ジンバブエドルとか、ヨハネスブルクのガイドラインとか、YOUはSHOCKとか、そういう荒廃したイメージが強い。

しかし、実を言うと、いわゆるホワイトアフリカ、かつて白人が住んでいた北アフリカ一帯は当時の地中海世界で最も豊かな地域である。地図で言うとモロッコ、アルジェリア北部、チュニジア、リビア北部、エジプト北部。更に、イスラエルやレバノンといった地中海沿岸の中東一帯、アナトリア半島(トルコ)、加えてシチリア島(地図でマルタ島と書いてある所の上の島)も大変豊かな穀倉地帯であった。東ローマ帝国は、中東とアナトリア半島をゲルマン人から守れたが故に民族大移動時代を乗り切れたという説があるぐらいである。

我々は結構勘違いしがちだが、欧州、特に西欧は水は悪いわ土地は悪いわであり、当然の帰結として作物が全然育たない。場所にもよるが、一年間耕作した土地は一発で枯れてしまい、二年か三年寝かさないとダメという事も多い。そんなんだから、欧州は現代でもメシがマズい国が結構あるのである。ドイツなんかジャガイモと肉しかないぞ。

ローマ帝国、特にイタリア半島が豊かで繁栄していたのは、欧州が元々豊かだったというよりは地中海の富をイタリア半島に集めたから豊かになったと表現した方が正しいのだ。この時代は、何はともあれ穀倉地帯がなけりゃお話にならんからな。そういう穀倉地帯を、何とか確保できていたからこそ、お馬鹿が皇帝でも何とか生き残れたという話だ。アフリカに行くには海を渡らなきゃならないから、ゲルマン民族もなかなか手が出せなかったのである。

まぁ結局、

ホノリウスが

話は少し遡るが、お馬鹿皇帝として名高いホノリウスには、ガッラ・プラキディアという比較的頭の残念な異母妹、もしくは死神がいた。まぁ少なくともスティリコ暗殺に加担してる時点で頭は駄目と言える。彼女はアラリック一世征服王のローマ略奪の際ローマに住んでいた為、人質として連れて行かれている。その後西ゴート王アタウルフと結婚するも挙式から一年で旦那が死亡。

これがガッラ・プラキディアの死神伝説の始まりであると言える。私が勝手に言ってるだけだが。彼女は旦那が死んだ事もあり、416年、西ゴート王国と西ローマ帝国の和平条約交渉の際、両国友好を示す目的で西ローマに返還される。翌年、兄帝ホノリウス帝の命令でコンスタンティヌスという将軍と結婚する。

諸君は、先程「スティリコ死後の西ローマはホノリウス的な意味で平常運転」だったが、「西ゴートと和解したり」といった政策をやったと言った時、ホノリウスにんな事できるんかいなと思ったかもしれぬ。まぁ、なんだ。実際、できなかった。

こういった政策をやったり、戦争して西ローマ帝国を守ったりという役目は、このコンスタンティヌスが主導していた。いわばスティリコの代わりになり得る逸材である。スティリコと違ってローマ人であり、又、ホノリウスの信任もあったので、彼は思う存分腕を振るう事が出来た。その上、431年にはアウグストゥス、つまりホノリウスの共同統治者として西ローマ皇帝に即位したのである。コンスタンティヌス三世だ。

ちなみに、スティリコ存命中にブリタニアで反乱を起こし、皇帝を名乗った人物もコンスタンティヌスという名であり、コンスタンティヌス三世を自称している。が、あくまで皇帝僭称者という事でカウントされていない。僭称者が天下を取っていれば、ガッラ・プラキディアと結婚したこの人物はコンスタンティヌス四世になっただろう。

まぁともあれ、死神と結婚したのが運の尽きであったらしい。彼は皇帝に即位したその年に崩御してしまうのである。だが彼女の死神伝説はまだまだ終わらない。彼女の次の標的は、男ではなく西ローマ帝国という国である。まず、コンスタンティヌス三世の死後、彼女は東ローマ帝国に亡命する。これにはちゃんとした理由があって、色ボケしたホノリウスが妹に求婚したからである。

死神ガッラ・プラキディアは、コンスタンティヌス三世との短い結婚生活で男子を一人もうけていた。名をウァレンティニアヌスという。彼女は幼子を育てながら、コンスタンティノープルで時を待った。そして時は来た。そう、423年の⑨崩御である。ホノリウス死後皇帝となったヨハンネスは、いかに有力者に指名されたとは言え、テオドシウス大帝の血統でもなければむかーしの皇帝の血を継いでる訳でもない。

そこで、ガッラ・プラキディアは当時の東ローマ帝国皇帝、テオドシウス二世能書帝(例のテオドシウス大帝のバカ息子の一人、東のアルカディウスの息子)に軍隊の派遣を要請。我が子を西ローマ帝位につけるべく、西の帝都ラヴェンナに向けて進軍するのである。西ローマの有力者に支持されたヨハンネスvs東ローマに承認され母ガッラ・プラキディアに支持されたウァレンティニアヌスという図式である。

この後継者争いにおいて、アエティウスはヨハンネスについていた。まぁ西ローマの人間だしな。死神ガッラ・プラキディアが東ローマ皇帝を動かしたと聞いたヨハンネス陣営は、アエティウスに軍隊の出動を依頼。とは言え、正直言って西ローマの軍隊じゃどうにもならん。そこで、アエティウスは援軍要請の為、帝都ラヴェンナを旅立つ。

え?

誰に援軍出してもらうかって?

フン族に決まってるじゃないですか。

何せ彼はフン族との繋がりが深い。「神の鞭」アッティラは元より、その前王ルーアとも親交を結んでいるのである。ただ、この時期のフン族の内情は不明である。さっきも言ったが、ルーア王がフン族を一つに纏め上げたという説を採るとして、ルーアが「王」と呼べる存在になったのは432年説、410年説複数説があり、弟オクタルについても、共同統治していた説、していなかった説の二つがあったりもする。

なので、この時アエティウスがどういう援軍を連れて来たのかというのはよく判らん。ルーア王だって、初めて歴史に名が出てくるのが432年だからな。ただ判っている事は、アエティウスがフン族を引き連れて戻ってきた時、既にヨハンネスの籠もる首都ラヴェンナは陥落し、ヨハンネス以下重臣、有力者は皆して処刑されていた事。

そして、アエティウスが死神ガッラ・プラキディアが本気でビビるレベルの大軍を統率していた事、この二つである。アエティウスは帝位簒奪者の重臣であり、本来ならその場で処刑されねばならない。が、何せアエティウスの連れて来た軍隊、誇張もあろうが、その数六万である。とても東ローマ帝国の援軍だけでどうにかできるものではない。

しかしアエティウスにしても、仰いでいた主君が死んでしまっている以上どうしようもない。代わって自分が皇帝になれる国でもないからな。そこで、アエティウスは降伏の条件として一定の地位を要求。具体的にはガリア軍司令官を求めた。これは要するにガリア方面軍司令官という事で、かなりの高官である事は説明せずとも判るだろう。

で、ガッラ・プラキディアはこれを了承。まぁせざるを得んわな。んでフン族には、わざわざ軍隊つれてくるなんて真似させた事への賠償金を払い(勿論アエティウス側ではなくガッラ・プラキディア側が払った)、お帰り願った訳である。

こうして、死神の子「ウァレンティニアヌス」は正式に即位して「ウァレンティニアヌス三世」に。又、アエティウスはガリア軍司令官に就任する。以降、アエティウスは外に出てはガリアの蛮族を抑える為の戦いと外交に明け暮れ、一方ラヴェンナの宮廷では権力争いに集中するという二面作戦を強いられる事となった。

彼はガリア方面軍司令官となったが、当然ながら上官として西ローマ帝国全軍の司令官、つまり総司令官とか司令長官と呼べる人物がいた。それがフェリックスである。そのフェリックス揮下の有力武将の一人がアエティウスであり、もう一人がボニファティウスであった。更に、幼帝ウァレンティニアヌス三世(即位の時点で六歳)を従えた死神ガッラ・プラキディアがいた。

彼らとの権力闘争と、蛮族との戦い。次回はこれが主な話になるであろう。

いつになったらアッティラ出てくるんだオイ。

尚、ガッラ・プラキディアの死神ネタは当霧島家限定である事を申し添えておく。でも実際、こいつと結婚するとすぐ死ぬしこいつの子供が西ローマ帝国滅茶苦茶してるから、死神ってのもあながち外れてない筈なんだよな。