ある友人が、道徳教育の研究をテーマの一つとしており、横浜の中学校の先生と小さな研究会を長年行っている。私も、10年ほど前にその研究会に誘われ、2・3ヶ月に一回のペースで会合を持っていた。道徳教育そのものに特別の関心があるわけではなかったが、テーマ以外の様々な話題も楽しく、次第に深く関わるようになった。

最近、様々ないきさつの中で、その研究会に発表する小さな論文を書いた。

文部科学省の中学校学習指要領・道徳編に関するものである。この小論の後半は、とくに私が長年探求して来たテーマにも関係するので、この場にも数回に分けて掲載したいと思う。小論中で24項目とあるのは、リンク先にあるような、中学校での「道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容」を指している。リンク先を参照されたい。

中学校学習指導要領・道徳編の内容項目・再構成のための一試論

[1]はじめに

周知のように文部科学省の中学校学習指導要領・道徳編は、生徒の道徳性を「四つの視点」からとらえ、その内容項目を分類整理している。その内容の全体構成は、内容項目の相互の関連性や発展性を示す一つの「全体的な視点」を提供するものであろう。それは、中学校の道徳教育を考え、また実践していくうえで基盤となる重要な視点である。

一方、これらの内容項目を分類整理し、構成する「全体的な視点」は一つである必要はない。道徳教育を実践する現場から、あるいは道徳教育の発展を願う様々な分野から、指導要領に提示された内容項目の関連性や発展性を示す、様々な「全体的な視点」が提示され、議論されることはきわめて重要なことである。それは個々の内容項目を複数の視点から検討し理解を深めることを可能にする。そうした議論の活発化は、道徳教育の考え方を深め、発展させ、実践の質を向上させるうえでも欠かせないであろう。本論は、そうした「全体的な視点」の一つを提示するささやかな試みである。

[2]「全体的な視点」を検討する意味

文部科学省の中学校学習指導要録解説・道徳編では、「四つの視点」が相互に深い関連をもつことが指摘されている。たとえば「1及び2の視点から自己の在り方を深く自覚すると、3の視点がより重要になる。そして3の視点から4の視点の内容をとらえることにより、その理解は一層深められる」(p37)というような相互関連である。

とするなら、各視点のそれぞれの内容項目が、「四つの視点」という枠組みを超えて個々に深い関連をもつことも当然ありうるであろう。そこで本論で試みたいのは、「四つの視点」とは違う角度からひとつの「全体的な視点」を構成し、その視点から個々の内容項目の関連性を見直すことである。こうした試みによって、全体構成についての複眼的な視点が得られれば、個々の内容項目のとらえかたも多面的で深い議論や見方が可能になるかもしれない。そうした多様な視点の一つを検討したい。

[3]「二つの視点」からの再構成

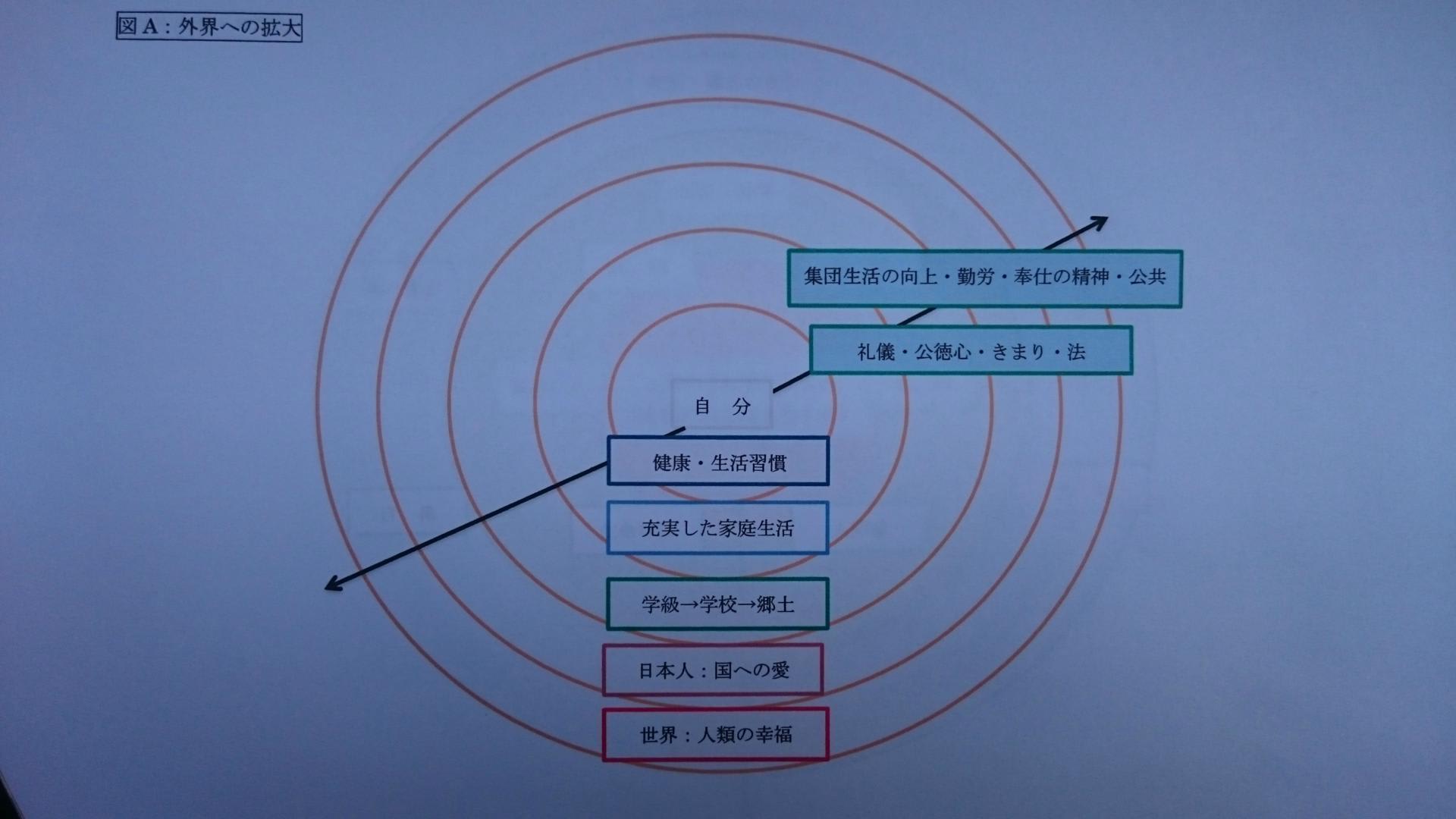

本論では、「四つの視点」を参考にしながらも、若干異なる「全体的な視点」を、図を中心として視覚的に提示し、そこから24の内容項目の分類整理、再構成の道を探る。その「全体的な視点」は「二つの視点」からなる。一つ目の視点は、「自分自身」を中心として外界へと視野と行為の領域を拡大していく視点である。二つ目の視点は、「自分自身」の内面に向かって自覚・気づきを深めていく視点である。この二つの視点から24の内容項目を整理しなおすことよって、それぞれの項目とその関連性を見る「いろいろな(多様な)ものの見方や考えかた」の一つが提示されるであろう。

[4]外界へ拡大する視点

まず、一つ目の「視野と行為の領域を外界へと拡大していく視点」を検討したい(図Aを参照)。これは、「四つの視点」で言えば、4「主として集団や社会とのかかわりに関すること」と重なる部分が多い。しかし、1や2から引かれた項目もある。各項目に共通するのは、自分を律する生活習慣であれ、人々や社会に支えられた礼儀や慣習、きまりや法であれ、それを守ることが決め事やルールに多かれ少なかれかかわっていることである。さらに、自分自身の外側に無限に広がる様々な範囲の社会に、そうしたきまりや法を意識しつつ、いかに関わるかという視点である。そのような意味でこれは、自己の「内面への深まり」とは逆方向の、「外界へ視野の拡大」というベクトルからの分類整理となる。

図Aに沿って検討しよう。自分を中心に外に向かって(図では下方向に向かって)、

「健康・生活習慣1(1)<充実した家庭生活4(6)<学級・学校・郷土4(7)(8)

<日本人・国への愛4(9)<世界・人類の幸福4(10)」

という形で領域が拡大していく。(数字は該当する四視点と内容項目の番号。なお図に収める関係でそれぞれの項目から重要語句を選び、内容項目を便宜的に代表させている。以下同様。)

図Aの右肩にはまた、五重の円をまたがるかたちで、

「集団生活の向上4(4)・勤労・奉仕の精神・公共の福祉4(5)」

「礼儀2(1)・公徳心4(2)・きまり・法4(1)」

が並ぶ。上段は家族から始まり、さらに大きな集団や社会にかかわるさいの、基本的な心構えや態度、精神にかかわる項目を連ね、下段はそれらの集団や社会を貫いて重要なルールにかかわる項目を列挙している。

図Aのような分類整理の仕方で示された内容項目は、自分の外側に存在する決まりや法との関係で自分の行動を律する面に焦点が当てられている。しかし、視野の拡大は、大筋において成長のプロセスと重なるともいえる。それは「自己中心性」から、次第により広い視野へと脱却していくプロセスとも理解できる。自己中心の見方から家族中心の見方へ、自己の属する小さな集団中心の見方からより大きな集団中心の見方へ、そして日本という国家中心の見方から世界全体を視野に入れた見方へ、より広い視野を獲得していくプロセスである。

そして、この視野の拡大というプロセスは、「自己の在り方を深く自覚する」という「内面への深まり」と密接に関連し、それに支えられている。それぞれの段階における「自己中心性」は、そうした自己の在り方への深い自覚・気づきによって乗り越えられていくからである。

最近、様々ないきさつの中で、その研究会に発表する小さな論文を書いた。

文部科学省の中学校学習指要領・道徳編に関するものである。この小論の後半は、とくに私が長年探求して来たテーマにも関係するので、この場にも数回に分けて掲載したいと思う。小論中で24項目とあるのは、リンク先にあるような、中学校での「道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容」を指している。リンク先を参照されたい。

中学校学習指導要領・道徳編の内容項目・再構成のための一試論

[1]はじめに

周知のように文部科学省の中学校学習指導要領・道徳編は、生徒の道徳性を「四つの視点」からとらえ、その内容項目を分類整理している。その内容の全体構成は、内容項目の相互の関連性や発展性を示す一つの「全体的な視点」を提供するものであろう。それは、中学校の道徳教育を考え、また実践していくうえで基盤となる重要な視点である。

一方、これらの内容項目を分類整理し、構成する「全体的な視点」は一つである必要はない。道徳教育を実践する現場から、あるいは道徳教育の発展を願う様々な分野から、指導要領に提示された内容項目の関連性や発展性を示す、様々な「全体的な視点」が提示され、議論されることはきわめて重要なことである。それは個々の内容項目を複数の視点から検討し理解を深めることを可能にする。そうした議論の活発化は、道徳教育の考え方を深め、発展させ、実践の質を向上させるうえでも欠かせないであろう。本論は、そうした「全体的な視点」の一つを提示するささやかな試みである。

[2]「全体的な視点」を検討する意味

文部科学省の中学校学習指導要録解説・道徳編では、「四つの視点」が相互に深い関連をもつことが指摘されている。たとえば「1及び2の視点から自己の在り方を深く自覚すると、3の視点がより重要になる。そして3の視点から4の視点の内容をとらえることにより、その理解は一層深められる」(p37)というような相互関連である。

とするなら、各視点のそれぞれの内容項目が、「四つの視点」という枠組みを超えて個々に深い関連をもつことも当然ありうるであろう。そこで本論で試みたいのは、「四つの視点」とは違う角度からひとつの「全体的な視点」を構成し、その視点から個々の内容項目の関連性を見直すことである。こうした試みによって、全体構成についての複眼的な視点が得られれば、個々の内容項目のとらえかたも多面的で深い議論や見方が可能になるかもしれない。そうした多様な視点の一つを検討したい。

[3]「二つの視点」からの再構成

本論では、「四つの視点」を参考にしながらも、若干異なる「全体的な視点」を、図を中心として視覚的に提示し、そこから24の内容項目の分類整理、再構成の道を探る。その「全体的な視点」は「二つの視点」からなる。一つ目の視点は、「自分自身」を中心として外界へと視野と行為の領域を拡大していく視点である。二つ目の視点は、「自分自身」の内面に向かって自覚・気づきを深めていく視点である。この二つの視点から24の内容項目を整理しなおすことよって、それぞれの項目とその関連性を見る「いろいろな(多様な)ものの見方や考えかた」の一つが提示されるであろう。

[4]外界へ拡大する視点

まず、一つ目の「視野と行為の領域を外界へと拡大していく視点」を検討したい(図Aを参照)。これは、「四つの視点」で言えば、4「主として集団や社会とのかかわりに関すること」と重なる部分が多い。しかし、1や2から引かれた項目もある。各項目に共通するのは、自分を律する生活習慣であれ、人々や社会に支えられた礼儀や慣習、きまりや法であれ、それを守ることが決め事やルールに多かれ少なかれかかわっていることである。さらに、自分自身の外側に無限に広がる様々な範囲の社会に、そうしたきまりや法を意識しつつ、いかに関わるかという視点である。そのような意味でこれは、自己の「内面への深まり」とは逆方向の、「外界へ視野の拡大」というベクトルからの分類整理となる。

図Aに沿って検討しよう。自分を中心に外に向かって(図では下方向に向かって)、

「健康・生活習慣1(1)<充実した家庭生活4(6)<学級・学校・郷土4(7)(8)

<日本人・国への愛4(9)<世界・人類の幸福4(10)」

という形で領域が拡大していく。(数字は該当する四視点と内容項目の番号。なお図に収める関係でそれぞれの項目から重要語句を選び、内容項目を便宜的に代表させている。以下同様。)

図Aの右肩にはまた、五重の円をまたがるかたちで、

「集団生活の向上4(4)・勤労・奉仕の精神・公共の福祉4(5)」

「礼儀2(1)・公徳心4(2)・きまり・法4(1)」

が並ぶ。上段は家族から始まり、さらに大きな集団や社会にかかわるさいの、基本的な心構えや態度、精神にかかわる項目を連ね、下段はそれらの集団や社会を貫いて重要なルールにかかわる項目を列挙している。

図Aのような分類整理の仕方で示された内容項目は、自分の外側に存在する決まりや法との関係で自分の行動を律する面に焦点が当てられている。しかし、視野の拡大は、大筋において成長のプロセスと重なるともいえる。それは「自己中心性」から、次第により広い視野へと脱却していくプロセスとも理解できる。自己中心の見方から家族中心の見方へ、自己の属する小さな集団中心の見方からより大きな集団中心の見方へ、そして日本という国家中心の見方から世界全体を視野に入れた見方へ、より広い視野を獲得していくプロセスである。

そして、この視野の拡大というプロセスは、「自己の在り方を深く自覚する」という「内面への深まり」と密接に関連し、それに支えられている。それぞれの段階における「自己中心性」は、そうした自己の在り方への深い自覚・気づきによって乗り越えられていくからである。