<続き>

●シーサッチャナーライ陶

いきなり展示品以外の噺で恐縮である。タイ・シャム湾に浮かぶラン・クェン島沖の沈船調査の結果、モン陶の盤が出土した。これを年代測定した結果13世紀初頭と判明したとのことである。従って12世紀の中ごろから終わりにかけて、既にモン窯は開窯していたと想像できる。

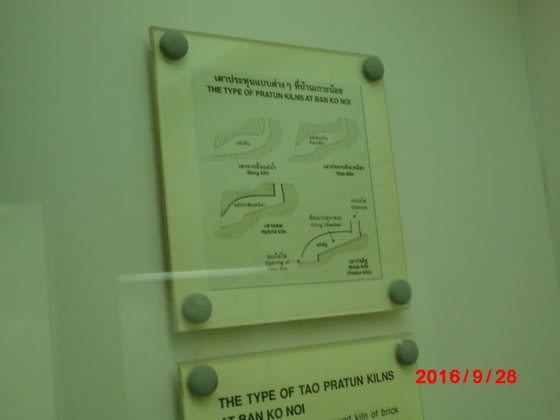

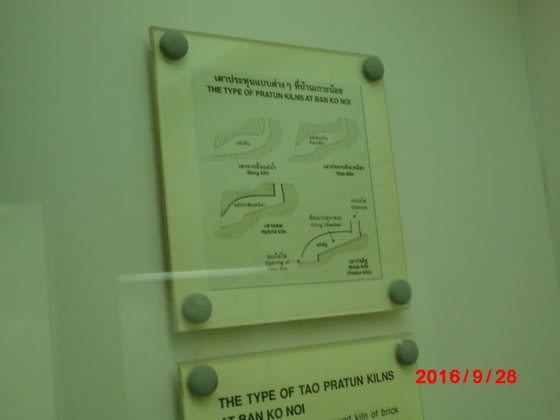

今日、シーサッチャナーライ陶磁と呼ばれる、一群の施釉陶磁は13世紀中頃であろうと云われている。それらは版築窯の発展型ないしは煉瓦構築の横焔式単室窯で、いずれも地上式であった。昇焔壁で燃焼室と焼成室が区画され、従来にも増して高温焼成が容易になったであろうと想定される。その焚口と燃焼室の大きさは、窯全長の四分の一を占めるほどになったのである。

そのことについて、サンカローク陶器博物館では、パネルを用いて説明している。少し横道に反れるが、そのことについて紹介しておく。

上段左から窖窯で地下式、発掘調査の結果最下層から出土したもので、大きさは3mから6mと云われている。

上段左から窖窯で地下式、発掘調査の結果最下層から出土したもので、大きさは3mから6mと云われている。

上段右が版築窯で地下式ないしは半地下式で、厚さ10cmほどの粘土層とのことであるが、築窯方法は複数説あるとのこと。61号窯が代表的な窯と云われているが、長さ6m幅2-3mの大きさが一般的である。これらの窯はバン・コノーイの南端に多く、無釉焼締め陶を供出する。前々回に紹介したが、61号窯の写真を再掲しておく。

中段が版築窯の発展形で地上式、シーサッチャナーライでは36号窯が該当する。

中段が版築窯の発展形で地上式、シーサッチャナーライでは36号窯が該当する。

下段が煉瓦窯で地上式、高火度焼成のために発展した最終形で、大きな焚口と高い障焔壁を持っている。バン・コノーイでは北に位置する窯が該当する。

噺を展示されているシーサッチャナーライ陶磁に移す。

シーサッチャナーライでも動物肖形は、多くのものが焼成された。これ以外に人物肖形も存在する。

シーサッチャナーライでも動物肖形は、多くのものが焼成された。これ以外に人物肖形も存在する。

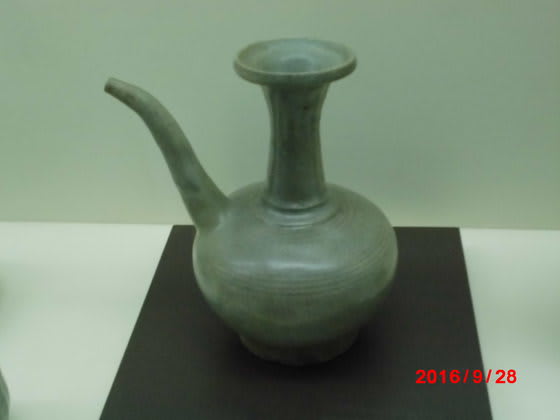

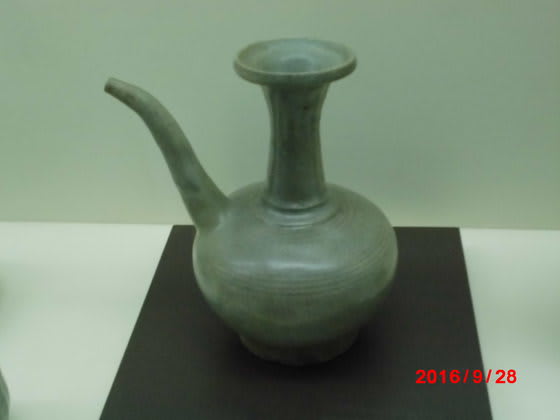

現地の煉瓦構築窯の前に立つと、ひとつの完成形との印象を持つ。そのような窯であれば、還元焼成のための制御ができ、龍泉や景徳鎮に比肩できる翠色の青磁焼成が、可能であったろうと納得できる。

現地の煉瓦構築窯の前に立つと、ひとつの完成形との印象を持つ。そのような窯であれば、還元焼成のための制御ができ、龍泉や景徳鎮に比肩できる翠色の青磁焼成が、可能であったろうと納得できる。

次回は、シーサッチャナーライのバン・パヤン窯の陶磁を紹介する。当該窯はバン・コノーイと旧城の間のパヤン村に在り、建築用材や屋根飾り、守護神やナーガなどを焼成していたと云われている。

<続く>

●シーサッチャナーライ陶

いきなり展示品以外の噺で恐縮である。タイ・シャム湾に浮かぶラン・クェン島沖の沈船調査の結果、モン陶の盤が出土した。これを年代測定した結果13世紀初頭と判明したとのことである。従って12世紀の中ごろから終わりにかけて、既にモン窯は開窯していたと想像できる。

今日、シーサッチャナーライ陶磁と呼ばれる、一群の施釉陶磁は13世紀中頃であろうと云われている。それらは版築窯の発展型ないしは煉瓦構築の横焔式単室窯で、いずれも地上式であった。昇焔壁で燃焼室と焼成室が区画され、従来にも増して高温焼成が容易になったであろうと想定される。その焚口と燃焼室の大きさは、窯全長の四分の一を占めるほどになったのである。

そのことについて、サンカローク陶器博物館では、パネルを用いて説明している。少し横道に反れるが、そのことについて紹介しておく。

上段右が版築窯で地下式ないしは半地下式で、厚さ10cmほどの粘土層とのことであるが、築窯方法は複数説あるとのこと。61号窯が代表的な窯と云われているが、長さ6m幅2-3mの大きさが一般的である。これらの窯はバン・コノーイの南端に多く、無釉焼締め陶を供出する。前々回に紹介したが、61号窯の写真を再掲しておく。

下段が煉瓦窯で地上式、高火度焼成のために発展した最終形で、大きな焚口と高い障焔壁を持っている。バン・コノーイでは北に位置する窯が該当する。

噺を展示されているシーサッチャナーライ陶磁に移す。

次回は、シーサッチャナーライのバン・パヤン窯の陶磁を紹介する。当該窯はバン・コノーイと旧城の間のパヤン村に在り、建築用材や屋根飾り、守護神やナーガなどを焼成していたと云われている。

<続く>