<続き>

前回、本殿を紹介していなかったのでそれから。

拝殿に向かって左側方に大歳神社、右側方に大船神社がそれぞれ鎮座している。

(大歳神社)

(大船神社)

その手前には、稲荷神社が鎮座している。

いよいよ荒神や水神等の神木類を紹介する。まずは参道脇(拝殿に向かって左側の参道脇)の神木であるが、標識も何も無いので当てずっぽうであるが、荒神さんであろう。それは藁束と御幣が三つずつ縄で捲かれていた。

その奥となりは、御神木にリアルな藁蛇が捲かれている。荒神さんである。

写真は、静和養気霊神之碑とあるが、御神徳がよくわからない。下は、出雲狛犬に守護された神籬と云おうか、荒神・水神である。

右側の参道脇には、写真の社日塔と『塞神之社』が並んでいる。出雲地方には社日は数多いが、少ないのが塞ノ神(才ノ神)である。その少ない塞ノ神をみると何故か心が和む。

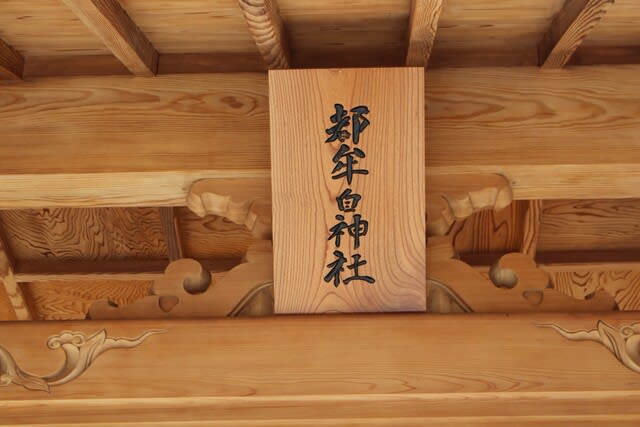

気分を新たにした都牟自神社の参拝であった。

<了>