<続き>

今回は古墳時代の展示物を紹介する。安来市の古墳からも三角縁神獣鏡が出土しているようだ。

以下、武器類を中心に紹介する。

<続く>

<続き>

今回は古墳時代の展示物を紹介する。安来市の古墳からも三角縁神獣鏡が出土しているようだ。

以下、武器類を中心に紹介する。

<続く>

<続き>

今回は四隅突出墳丘墓と弥生土器を紹介する。出雲東部は出雲西部の例えば西谷四隅突出墳丘墓群のごとく、集中している地域である。それなりの王権が存在していたであろう。

吉備との繫がりを示す特殊器台と特殊壺が出土している。その状態は西谷四隅突出墳丘墓群の様子と似ている。

<続く>

過日、安来市立歴史資料館を訪れた。場所は、戦国大名・尼子氏居城である月山富田城の麓に在る。

山陰でも弥生期の環濠集落は存在した。その一つが経塚鼻遺跡である。

どういう訳か、土笛は北部九州と山口県および山陰わけても旧出雲国の遺跡から集中的に出土する。なんらかの繋がりを示す証左であろう。

<続く>

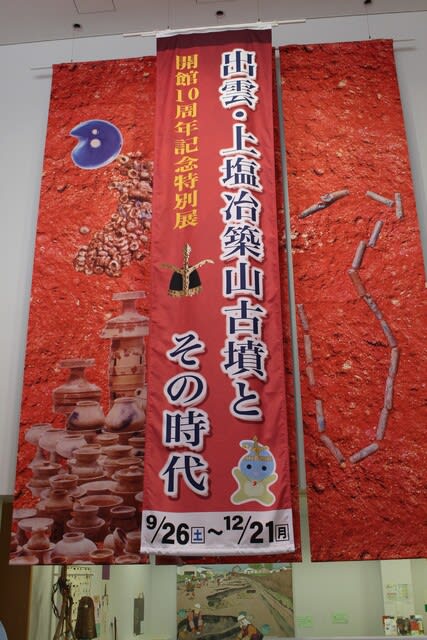

過日、開催中の首記特別展に行ってみた。特別展は『出雲・上塩冶築山古墳とその時代』とある。日本書紀編纂1300年でもある。なにやら期待がもてそうだと・・・出かけてみた。

期間は本年12月21日まで。入館料は無料で、おまけに下写真の出典図録も無料。

無料の出典図録と侮るなかれ、Page数は24の代物で、上写真はその一部である。遣ってくれるではないか出雲市。人口17万人余りの田舎ではあるが、この大盤振る舞いをみていると、財政は大丈夫か?・・・と気になるほどである。近郷の方々は是非ご見学を、出雲大社参拝の遠方の方も是非。

尚、展示内容については、後日紹介する。

<了>

<続き>

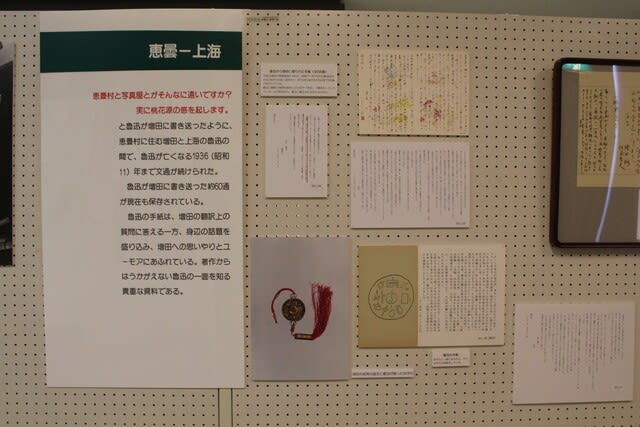

当該博物館は2度目である。前回は10年前だったかと思うが、当時気が付かなかったのは、魯迅と交友をつないだ増田渉氏なる人物である。その氏を顕彰する一画が在った。

日清・日露戦争以降の中国人として、孫文については大いに興味があり、ホノルルやペナン等の足跡を回ったりしたことがあるが、魯迅については全く知らない。

その魯迅は1902年日本に留学した。彼が19歳の時である。仙台医学専門学校に入学し医学を目指すも、中国人は心が病んでおり、その精神を改造するには文芸が第一だとして、文芸運動を起こした。その後、1909年に帰国し1936年上海にて急逝した。孫文未亡人の宗慶齢、毛沢東、内山完造等が葬儀委員となり、万国公墓に葬られた。

増田渉氏は東京帝大卒後の昭和6年に上海に遊学し、内山完造の紹介により魯迅と交友をむすんだという。魯迅の上海時代のことである。

増田渉氏と魯迅の交友については、この展示をみるまで全く知らなかった。

<了>