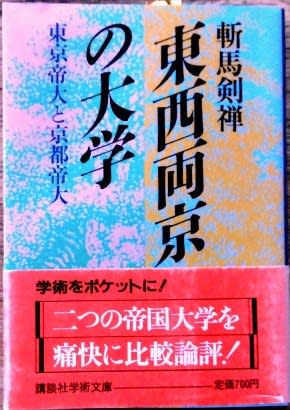

斬馬剣禅『東西両京の大学--東京帝大と京都帝大』(講談社学術文庫、1988年、原著は明治36年刊)を読んだ。

著者は「ざんば けんぜん」と読むらしい。明治36年の読売新聞に連載されたもので、筆者が同紙の記者であることは当時から明示されていたが、解説によると、斬馬とは五来(ごらい)欣造(ペンネームは五来素川)の別名であると末川博、大内兵衛らが語っているとのことである。五来は、東京帝国大学法科大学を卒業し、欧米遊学の後に読売新聞に入社し(後に同紙主幹)、さらに後に早稲田大学教授になって政治学を講じている。

執筆当時の東京帝大および京都帝大の法律学の教授を対比して論じつつ、京都帝大法科大学の進取性を称賛し、東京帝大法科大学の改革を阻害する教授たちを論難するのだが、その人物紹介と非難がとにかく面白い。まさに「巻置くこと能わず」で、一気に読んだ。

真偽のほどが疑わしい噂話に類するエピソードもあるが、登場人物の人柄や学問上の業績に関する記述はかなり具体的で信憑性は高い印象である。斬馬自身が東京帝大法科の卒業生で、法律学に関する知識をもっており、講義に出席して教授たちの人柄を直接観察する機会もあっただろう。

しかし、そのような学生や新聞記者としての見聞だけでなく、教授会の内部事情にも詳しい情報提供者(内通者)がいなければ知りえないような情報も多数記されている。東京帝大法科大学内部で改革を推進しようとする側からのリークもあったと思われる。

登場するのは、穂積陳重・梅謙次郎vs岡松参太郎、穂積八束・一木喜徳郎vs織田萬、岡野敬次郎・松波仁一郎vs高根義人、岡田朝太郎vs勝本勘三郎、・・・寺尾亨・戸水寛人、高橋vs岡村司、山田三郎vs仁井田益太郎その他で、法律学者が多いが、経済学者(田尻稲次郎ら)、政治学者、社会学者(建部遯吾など)も登場する。

斬馬によって最初に批判される(斬られる)のは、穂積陳重である。

穂積は従四位勲二等法学博士にして、東京大学教頭、法科大学長、貴族院議員、法典調査会主査委員の盛名を誇り、富豪の恩沢に衣食するは(陳重の妻は渋沢の娘だった)、法科大学教授中「もっとも俗の俗なるもの」であるとする(~69頁)。

斬馬による穂積批判の要点は、彼が試験至上主義者である点に向けられる。陳重は自らがケンブリッジ大学を一番で卒業した例をあげ、得点1点の重要さを学生に説いたという(~74頁)。これが帝国大学改革を支持する斬馬の反感を買ったのであろう。

なお本書には陳重が寄せた弁明書が掲載されている。それによれば、陳重はすでに法科大学教授以外の官職をすべて辞し、教授会でもなるべく発言を慎んで研究室で研究に励んでいる、梅、富井らはかつて自分の学生だったので謙譲を表することはあったが、自分の学内における勢力などというものは誤解である、試験制度についても改革に反対するのではなく漸進的に行なうべきであると主張するだけであるときわめて穏やかである(81頁~)。

斬馬の批評の的確なことは、梅謙次郎の評価にも顕著である。

斬馬は梅の「脳中やや深奥なる法理の薀蓄に欠くる所あるの憾み]はあり、法理的学殖では岡松参太郎に劣るものの、その(民)法典編纂の折に示した立法的手腕は空前絶後であると評する(~61頁)。彼は『民法要義』のような実際的、活用的な著書を出版し、人はこれを浅薄、取るに足らずという者もあるが(そんな評価があったとは!)、この著書が一般法律学的知識の普及に如何に貢献したかを知るべきである、梅は法律の解釈応用に至っては空前の天才であるという(62~3頁)。

一番愉快だったエピソードは、穂積八束の結婚である。かれは浅野総一郎の娘でその操行に非難ある女と結婚したのだそうだが、そのような女と結婚したのでは学者としての体面を保てないと友人から讒言されたのに対して、八束は「余は妻を娶ったのではない、財産を娶ったのだ」と嘯いたという(94頁)。八束は、常々日本の学者が貧しいことを嘆いていたというから、さもありなんと思わせる。

八束は人力車の車夫とは直接口を利かなかったという。車夫が行き先を聞いても返事をしないので、車夫は仕方なく人力車を引いて八束が行きそうな場所を走り回ったという。その一方で、さる東大助教授(加藤正治)の結婚式に出席した折、貴賓席に伊藤博文を見つけた八束は跪坐一礼のうえ膝行して面前に進み出て挨拶したという。こっちの行状こそ学者としての体面を汚す所為ではないか。

早稲田の講師だった副島義一は高等文官試験に8回落第したが、その理由は八束の神主的憲法学説に従った答案を拒絶したためだという(98頁)。斬馬は、八束のような人物は「愛国心を振り廻して却って国害を来さんとす」るものであると的確に批判している(88頁)。

その他の教授連に対する批評もどれも面白い。

岡松参太郎の学問的評価も極めて高いが、岡松が示した台湾総督府の委嘱を受けての台湾旧慣取調、法典編纂の事業、京大図書館新設時に彼が陣頭に立って行った整理作業の精勤ぶりなどの行政官的手腕をも斬馬は評価する(63~4頁)。

土方寧は「名利に淡く、学問道楽なる点において」法科大学教授中でも異色であり、「仙人に近い」ものがあるという(194頁)。英法に対する学識の深さも他の英法専攻者を圧倒すると評する。

岡村司は「もっとも学者として正直なる学者」である(212頁)。斬馬は岡村と所説を同じくするものではないが、彼の心術の公明正大さ、所信を貫く果敢なる勇気を称賛して、岡村を「学界の壮士」と呼んでいる(~234頁)。その姿勢は、後の『民法と社会主義』(弘文堂、大正11年)にまでつながるものであろう。

寺尾亨は「教師は乞食と同じで三日やるとやめられない」と語って、大学教授の言説の自由を誇称したという。寺尾は試験が易しかったために学生の人望が厚かった。「国際法とは何ぞや」式の問題だったという(~216頁)。最近のロシア、イスラエル、国連の関係などを見ると、これは難問ではないか。

しかし全般的に、批判の論法のほうが面白い。

例えば、穂積の幇間として(74頁ほか)、また洋行帰りの典型としての山田三郎への批判(~238頁)など。一木喜徳郎の棒読みの口述をノートにとらせるだけの講義(101頁)、学生たちにもっとも不評だったという商法の松波仁一郎は、岡野敬次郎に追及されて商法から海商法に鞍替えされたという(120頁~)。岡田朝太郎のことを、リストが「彼の頭脳は博物館的なり、常に材料の蒐集学説の併列を主とす」と評したとあるが(57頁)、これも後進国日本に典型的な学者への批判だろう。

明治中盤の、わが国法学界の黎明期に現われた高名な法学者たちの人物像や人間関係を窺うことができ、資料などで名前のみの存在だった人物の生きた姿--それこそ「活き活きとした」だけではなく「生々しい」という意味での “vivid” な姿--を窺うことができる。凡百の人物事典や学説史からは知ることができない法学者像である。

この本を事前に読んでいたら、とくに、法典調査会議事速記録などはもっと面白く読めただろうと、残念に思う。

ただし、各学者を当時の相撲取りに喩え、陳重を大砲(おおずつ)、梅を太刀山、梅ケ谷、岡松を常陸山などと比べて論ずるのだが、それらの力士がどんな相撲取りだったのかが分からない。人物評が時おり前後に飛ぶのも難点か。

2023年11月17日 記