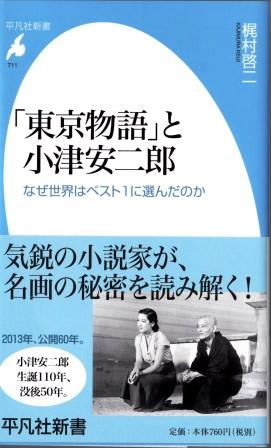

貴田庄『小津安二郎と「東京物語」』(ちくま文庫)と、梶村哲二『「東京物語」と小津安二郎』(平凡社新書)を読んだ。

どちらも、昨年12月12日の小津安二郎生誕110年、没後50年を当て込んだ出版であり、イギリスの権威ある映画雑誌が世界の映画ベスト1に選んだという「東京物語」に焦点を当てている点も共通だが(もう一つ昨年は「東京物語」公開60年に当たる)、内容はまったく違う。

梶村のものは、「東京物語」のストーリー進行に従いながら、梶村の印象が語られる。

葬儀後の食事の場面における杉村春子の食欲の凄まじさなど、いくつかなるほどと思う指摘もあったが、イシグロの引照など煩わしい言及も多く、ポルカ調のBGMを「能天気」と評するなど、ぼくは違和感を禁じえなかった。

梶村という人は小説家らしいが、ぼくは彼の小説をまったく読んだことがない。小津には興味があるが、梶村には興味がないという人には、あまり面白い本ではないのではないか。

これに対して、貴田庄の“小津もの”はすでに数冊読んだことがあるが、よくマンネリ化させずに、「東京物語」に焦点を合わせて、小津を語っていると思う。

まさに小津と同じ、「豆腐屋は豆腐」だが、「またか・・・」という印象はなかった。

構成がよくて、「東京物語」の誕生から公開、そして現在の評価までを時代順に紹介している。どこかで読んだような話も多いが、それらがうまく再構成されていた。その合間に、ぼくとしては初めて聞く話がちりばめられていて、一気に読めた。

「東京物語」の発端が、野田高悟が戦前に見たアメリカ映画「明日は来たらず」に着想を得たというのは、ぼくは初耳だった。

「明日は来たらず」では、困窮した老父母が別々の子供に引き取られた揚句、母親(妻)はニューヨークの養老院に入れられることになり、何も知らない父親(夫)はカリフォルニアに住む息子にたらい回しされることになる。

夫婦がレストランで二人だけの最後の夕食をとり、夫を乗せた汽車がカリフォルニアへ向かって去って行くのを妻が見送るシーンで終わるという。

この梗概を読むと、この映画も見たくなる。映画としての出来は良くないようだが、老親の悲惨さは「明日は来たらず」の方がはるかに深刻で、しかも現代的である。

現代日本の老親の状況は、「東京物語」のように生やさしいものではないだろう。

「東京物語」のエンドマーク以後の笠智衆はどうなったか、恐らく再婚はしなかったであろう原節子はその後どうなったか、もし香川京子は結婚しないまま尾道で笠を介護していたら香川の老後はどうなるのか・・・。

「東京物語」では余韻として見る者にゆだねられているエンドマーク以降を「明日は来たらず」は描いているのではないか。

脚本の執筆、完成、ロケハン、撮影、音入れ、封切り、そして公開後の評価と、製作過程に従ってエピソードを交えながら、記述が続いてゆく。

貴田自身の評価は控えて、「東京画」の冒頭のナレーションを全文引用することによって、締めくくられるのだが、「東京物語」が描いたのは「日本の家庭の緩慢な崩壊」だというヴィム・ヴェンダースに、ぼくは共感する。

2014/3/15 記