NHK朝の連ドラ「虎に翼」の、昨日から今朝にかけて(4月10日~11日)のテーマは、明治民法の下での「妻の無能力」の問題だった。

民法では、民法上の権利(私権)をもつことができる法律上の地位のことを「権利能力」といい、すべての人(自然人)は出生の時から権利能力を有すると定めている(民法3条1項。明治民法1条も同じ)。

権利能力を有する人が契約を結ぼうとする場合などには、その契約の法的意味を理解する能力が必要とされる。この能力を「意思能力」という。例えば酩酊状態で呑み代30万円の支払い契約を結んでしまったような場合には、あとから「あの時は意思能力がなかった」ということを証明して契約の無効を主張することができる(民法3条の2)。

ただし、個別の事案ごとに、契約当時その当事者に意思能力があったかなかったかをいちいち判断するのでは、契約当事者双方に不便である。そこで民法は、未成年者や成年被後見人(かつての禁治産者)などについては、類型的に「行為能力」を制限された者と定めて、未成年者が親権者や後見人の同意なしに行った行為や、成年被後見人が単独で行なった行為は、後から取り消すことができるとした(民法5条、9条)。

昭和22年に現在の民法に改正されるまで効力をもっていた明治民法のもとでは、この未成年者や禁治産者のことを「無能力者」(行為能力が無い者の意味)と呼んでおり、未成年者や禁治産者だけでなく、妻(法律上の婚姻をした女性)も「無能力者」とされ、妻の財産については夫が管理すると規定されていた(明治民法14条~)。

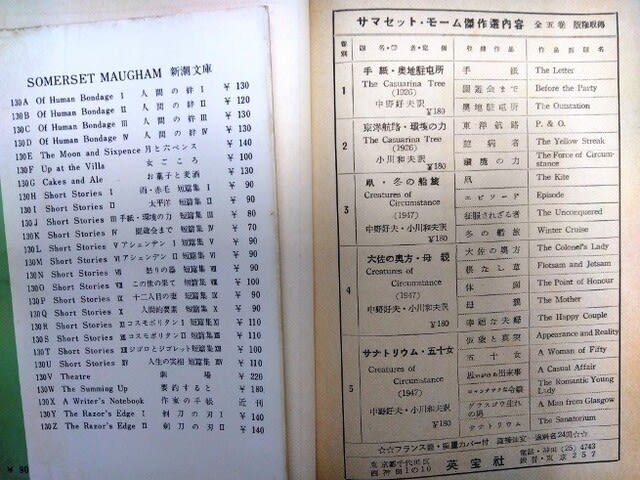

実は、明治民法にも「無能力」という言葉が書いてあったわけではない。民法には「能力」という見出しがあるだけで、「無能力者」という言葉は出てこない。民法は、未成年者や妻などが、保護機関(親権者、夫など)の同意を得ないで行なった契約等は取り消すことができると規定しただけなのだが、民法によって「行為能力」を制限された妻や未成年者のことを、明治民法のもとで(戦後もしばらくの間は)学者たちが「無能力者」と呼びならわしたのであった(穂積・読本52頁。下の写真はその該当ページ)。

昭和22年の民法改正で、妻の無能力規定(明治民法14条~)は廃止され、妻は夫の同意なしに単独で契約等を結ぶことができるようになった。未成年者は現在でも単独で契約等を結ぶ権利を制限されているが、今日では「無能力者」ではなく、「制限行為能力者」と呼ぶのが一般的である。

この「妻は無能力者」という教科書の記述に、主人公(寅子?)は猛反発したのである。劇中で主人公たちが見ていた教科書は穂積重遠(しげとお)の「民法読本」だった。

劇中の「穂高教授」は、妻を無能力者とすることは、妻にとって必ずしも不利益なことではないと説明していたが、穂積「民法読本」にも、まさにそうような記述がある。ただし、結論的に穂積は、妻を無能力者としたことは不当かつ不要なことであった、夫婦とも自己の財産については各自に責任を負わせ、夫婦間の相談と協力は義理人情の問題にしておいたほうがかえって夫婦の円満に資するだろうと結んでいる(52~3頁)。

なおこの日のテーマはもう1つあった。「妻の無能力」とも関連がある。

不貞行為や暴力を繰り返す夫に対して、別居中の妻が離婚の訴えを起すとともに、夫に対して、(夫宅に残してきた)花嫁道具として持参した母の形見の着物の返還を求める訴えを起した。この訴えが認められるかどうか、という議論である。

この裁判は1審、2審で妻が敗訴しており、大審院に上告中のようであった。主人公たちが穂高教授と一緒に裁判を傍聴に行く場面で今日は終わった。

確か、こんな内容の実際の事件をどこかで読んだ記憶があった。そして妻が勝訴したように覚えていた。

ぼくの考えでは、妻が持参した花嫁道具に含まれる着物は「妻が婚姻前から有する財産」だから、妻の「特有財産」であり、妻は所有権に基づいて返還を請求できると思ったのだが(明治民法807条1項、現行民法762条1項)、ドラマの中の第1、2審の裁判所の判決は、夫は「管理権」に基づいて返還を拒否できるとしたようだった。夫に「所有権がある」という台詞もあったような気がしたが、それは誤りだろう。

このような夫の管理権行使を権利濫用ないし信義誠実の原則に反する権利行使として退けることも考えられるが(現在の民法1条2、3項)、当時としてはどうだったか。

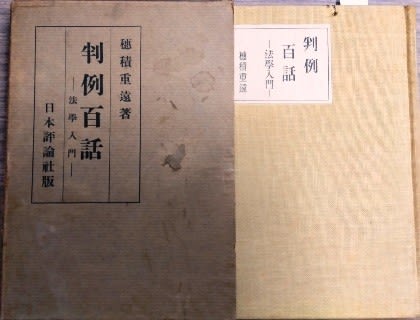

記憶をたどって、我妻栄「新しい家の倫理--改正民法余話」(学風書院、昭和24年)の「妻の無能力」の項目を見たが、この事案のことは出ていなかった。そこで、穂積重遠「判例百話--法学入門」(日本評論社、昭和7年。冒頭の写真)を探して見たら、ちゃんと載っていた。

「第88話 妻の衣類調度と夫の権利」という表題で、大審院昭和6年7月24日判決を取り上げている。離婚成立までは夫に管理権があるとして返還を認めなかった原審(第2審)判決を破棄して、大審院は、原告(妻)の返還請求を認めた。穂積は「実に近来の名判決である」と評価している(343頁)。

大審院判決は、民法が夫に妻の財産の管理権を認めたのは夫婦共同生活の平和を維持し、妻の財産を保護するためであり、本件夫婦のように婚姻生活が破綻した場合に、妻を苦しめるだけの目的で夫が管理権を主張することは権利の濫用であるとして、着物を妻に返還するよう夫に命じたのであった。

現在の判例では、婚姻関係が破綻した以降は、民法が定める婚姻の効力の規定(夫婦間の契約取消権、夫婦間の貞操義務など)は破綻した夫婦には適用されないという判例理論が確立している。

昭和6年にそのような判例ルールの先駆けが既に出ていたことに驚いた。

明日の朝、ドラマはどのような展開となるのかわからないが、こんな明治民法らしからぬ論法の判決を聞いた主人公は、いよいよ法律を勉強しようという向学心に燃えることだろう。

2024年4月11日 記

※今朝(4月12日)の放送では、予想通り、ドラマの中でも大審院昭和6年7月24日判決とほぼ同趣旨の判決だった。「穂高教授」の評価まで「判例百話」の中の穂積の評価と同じだった。

それはそれとして、ぼくはNHKの朝の連ドラの見方が分からない。出演者たちがドタバタを演じるシーンをどう見ればよいのか。法律の話ばかりでは一般の視聴者は飽きるだろうから、喜劇風のコントも入れておきましたということなのか。

さらに、山田某という人物の役回りも分からない。外見は男装のモガだが、そうでもないらしい。穂積のような微温的な「フェミニズム」に敵意を持っているらしいことはわかるが、そうかといって無産者階級の人間が明治の女子部に入れる時代でもなかっただろう。「東京の宿」「東京の女」の岡田嘉子の時代である。しばしば大きな声で同級生を恫喝するシーンが出てくるが、宝塚宙組のパワハラ上級生を思い出させて朝から嫌な気分になる。どういう演出意図なのか。

「判例百話」にはほかにも面白い判例がいくつもあるから、またエピソード的に出てくるのではないだろうか。今は穂積重遠と思しき人物が出てくるので見ているが、三淵判事が司法官僚として出世する時代の話になったらおそらく見なくなりそうな気がする。(2024年4月12日 追記)