バルザック『風流滑稽譚』を読みだした。

霧生和夫「バルザック」(中公新書)が推奨する作品を順番に読むことにしたのだが、「あら皮」は今ひとつ、「シャベール大佐」は及第点、さて次は何を読もうかと考えた。

読んでみたかったのは『幻滅』か『浮かれ女盛衰記』なのだが、「幻滅」は持っていないし、「浮かれ女~」も下巻しか持っていない。しかも何れも上下2巻で、面白くなかった時の時間のロスが大きすぎる。

もし選択が失敗で、面白くなかったとしても被害が小さくて済みそうで、かつ題名から興味がわいたのが「トゥールの司祭」だが、これは取っておくことにした。

そして選んだのが『風流滑稽譚』である。

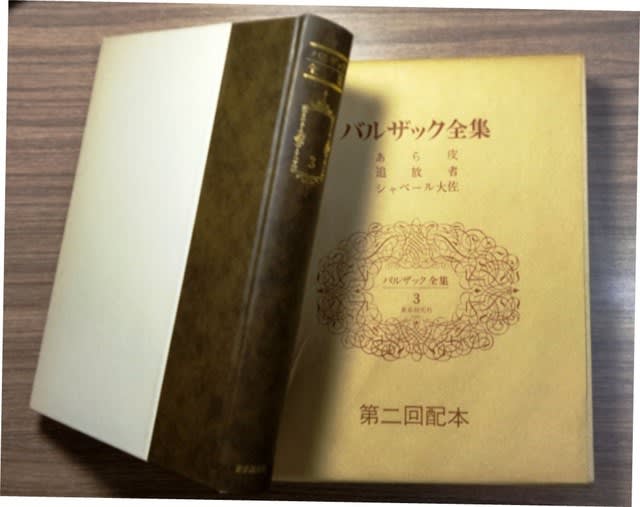

1巻の長さは455ページもあり、東京創元社版<バルザック全集>全26巻の中で最も厚いが、小話が全部で32話あるので1話あたりのページ数は大したことはない。通読するような内容でもないし、気が楽である。

正直にいうと、挿絵があったので選んだような面もある。しかも全巻455ページ中に95葉も挿入されている。「ギュスタヴ・ドレの名画」と月報の「編集後記」で紹介されている。登場人物の衣装などが分かるものもあるが、戯画的すぎるものも少なくない(下の写真は第1話に登場する「美姫インぺリア」の挿画)。

さらに正直にいうと、解説の中に、この本を「好色文学」と紹介するものがあり、「艶笑譚」と紹介するものがあったので、読んでみようという気になった面もある。ただし、第1話を読んだかぎりでは、あまりその方面は期待しない方がよいだろう。

原題は、“ Les Contes Drolatiques ” 。

出版は 1832年~37年、「シャベール大佐」の翌年に刊行が始まったようだ。

“ conte ” はロベール仏和大辞典(小学館)では、「①架空の短い物語、小話、おとぎ話、童話、②短編小説、③[古]作り話、でたらめ、④[古](事実についての)話」とある。conte の連語には、“ conte gras ” 艶笑譚 ”というのが載っている。

“ drolatique” は「独特のおかしさがある、こっけいな」という訳語があてられていて、“ Les Contes ~s ” 「(バルザックの)風流滑稽譚(こっけいたん)」も載っている。

『風流滑稽譚』は題名とおり、 “ conte ” に分類されるのだろうが、前にも書いたように、この本を「好色文学」とか「艶笑譚」と紹介するものもある。「好色」というのも日本的で、フランス語に該当する言葉があるのだろうか。“ erotisme ” くらいなのか。「艶笑譚」という日本語は穏やかな印象だが、conte gras は「猥談」にちかいようだ。

どんなジャンルの作品なのかは、読んで判断するしかないが、第1話を読んだかぎりでは、“ conte ” は「コント」、好色だろうが猥談だろうが、筆致はユーモラスで「滑稽譚」という題名がふさわしいと思う。バルザック自身がこの本を「草紙」と称しているが、「草紙」もいい。

著者ご本人が、“ この本は夜読むべし ” と言っているので(12頁)、昨夜第1輯「前口上」につづいて「美姫インぺリア」を読んだ。

恐らくフランス語の原文がそんな調子だからなのだろうが、擬古文調というのか、花魁言葉(?)みたいな語り口(「~~たもれ」式)の訳文になじめないでいる。

「ゴリオ爺さん」その他で小西茂也氏の訳業にはお世話になっており、氏のご苦労には敬服するのだが、巻末の小西氏自身による各コントの解説のような現代的な文章で訳してくれていたら助かったのだが・・・。

2020年7月28日 記