トマス・ハーディ「テス」「帰郷」「日陰のジュード」ほかを捨てる。

「テス」は角川文庫版3分冊(山内義雄訳、あの「チボー家の人々」の !?)のうち、上・中の2巻は持っているが3分冊目の下巻がない。高田馬場駅から早稲田大学に向かう通りの左側の古本屋の店頭で見つけた。2冊100円だった。そのうち下巻も見つかるだろうと高をくくって不揃いのものを買ったのだが、その後角川文庫の「テス(下巻)」を見かけることはなかった。

「テス」は河出書房の世界文学全集27巻(石川欣一訳)も持っている。こちらは相模大野ロビーシティー内の「古本 “旅の一座”」なる古本屋で100円で買ったと裏表紙の扉に書いてあった。1997年11月14日(金)とある。ただし、角川文庫版も河出全集版も読んでいない。ナターシャ・キンスキーの映画を見ただけである。河出版は取っておくか・・・。

もうハーディを読むことはないと思うが、1891年に発表された「テス」ではどの程度の性表現(婚外交渉)が許されていたのか、どのように婉曲表現されているのかはちょっと興味がある。逃避行する二人が法的な婚姻関係にないというだけで宿にも泊れなかったのは「テス」だったか「日陰のジュード」だったか。

「帰郷」(新潮文庫、平成 6年復刊版)には、「大泉学園桜並木通りポラン書房で、1997年11月、上下で550円」で買ったと書き込みがあった。ポラン書房がまだ関越道の下にあった頃に買ったのだ。30年近く前のことだ。ポラン書房は数年前に下屋敷通りからも撤退してしまった。懐かしいけれど、この本も結局読まなかった。

訳者(大沢衛)によるハーディ礼賛を読むと(下330頁)、モームが「お菓子と麦酒」でドリッフィールドの細君(後妻)を茶化した気持ちが分かるような気がする。

「日陰のジュード」は、岩波文庫版の「日陰者ヂュード」(大沢衛訳)の下巻だけを持っているが読んではない。Penguin Readers というrewrite 版の“Jude the Obscure” と、ケイト・ウィンスレットの映画「日陰のふたり」で済ませた。それでも、主人公の男(高校教師だったか)がオックスフォードの町はずれからカレッジの尖塔を仰ぎ見て絶望する場面や、両親が不遇なのは自分がいるからだと思い込んだ子どもが自殺する場面は強く印象に残った。

あのような場面を描いたことでハーディが批判を浴びたという逸話も聞いていたから、モーム「お菓子と麦酒」を読んでドリッフィールドの「生命の盃」(だったか?)が世間から非難されたという個所では、「ああ、ハーディだな」と納得した。

「キャスターブリッジの町長」も、女房を質に入れて(人質!)金に換えてしまう(※競売にかけて金に換えてしまったのだったかも)あの主人公の強烈な性格が印象に残っている。ただし文章の力によるものか、挿入されていた挿し絵か表紙を飾っていたBBC制作のテレビ番組のスチール写真の力によるものかは分からない。後者かもしれない。ぼくは磯野富士子さんの遺品の中から、“The Mayor of Casterbridge” の rewrite 版をいただいた。磯野先生も rewrite 版を手にされることがあるのか、と印象に残った。

前にも書いたが、 rewrite 版でもよいから速読、多読せよという行方昭夫「英文快読術」(岩波現代文庫)のアドバイスに従って多読した時期に、トマス・ハーディも英文で数冊読んだ。

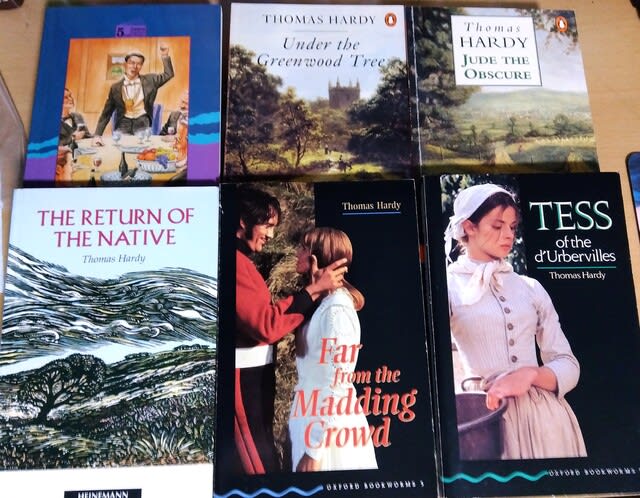

“Tess of the d'Urbervilles” ,“Far from the Madding Crowd ”(Oxford Bookworms),

“The Return of the Native ”(Heinemann Guided Readers),

“Jude the Obscure ”,“Under the Greenwood Tree ”(Penguin Readers),

“The Mayor of Casterbridge ”(Oxford Progressive English Readers)である(上の写真)。

中にメモが挟んであって、「1000頁読破! 次の目標1000頁」と書いてある。助言に従ってハーディ、ディケンズ、オースティンなどの「名作」(有名作)を計 1000ページ以上読んだようだが、rewrite 版はどれを読んでも同じような平易すぎる英文で、あらすじは分かるけれど著者らしさ、ハーディならハーディらしさが感じられないので、やがて飽きてしまった。

しかしこの程度でもハーディを「読んで」いたので、モームの「お菓子と麦酒」がより興味深く読めたのだろうと思う。何といっても「お菓子と麦酒」のロウジーは「テス」の乳しぼり娘なのだから。

行方氏は、娯楽のための読み物は「分からぬ箇所は飛ばして、事件の筋を追うようにして読むとよい」とも書いていた(51頁)。彼はシドニー・シェルダンなどを想定しているようだが、ぼくはモームもこの助言通りに、大筋に関係しない箇所は読み飛ばしてきた。ーーと言っても、邦訳なしに読んだのは “A Marriage of Convenience” と “Mabel” だけだが。

2025年5月18日 記