「建物でたどる日本近代法史」の第10回は「旧丸の内ビルヂング」。三菱地所の所有のようだ。

通称「丸ビル」の、あの建物である。

出典の記事は朝日新聞1983年2月16日付。「丸ビル還暦」の見出しで、日本最初の本格的オフィスビルである丸ビルが、この月(1983年2月)で開館から60年を迎え、老朽化が目立っており、階段はすり減り、傷んだ外壁のタイル張り替えだけで14億円かかったリしたけれど、まだ健在であると紹介している。

後に建てかえられることになるが、まだこの当時は建てかえの話題は上っていない。

旧丸ビルは権威があって、入居の審査はきわめて厳格。入居希望者(社)があっても審査基準に満たない応募者(社)の場合には、たとえ空き室のままになっても入居を認めなかったという話だった。

現に編集者時代の私が原稿の受取りで、旧丸ビルの5階だったかに事務所を構えていた「兼子・岩松法律事務所」を訪ねた折にも、同じフロアに空き室があった。

私が訪問した頃には、もうすでに兼子一弁護士は亡くなっており、高弟の弁護士さんが主宰していたが、ドアのすりガラスに書かれた表札(?)は「兼子・岩松法律事務所」のままだった。

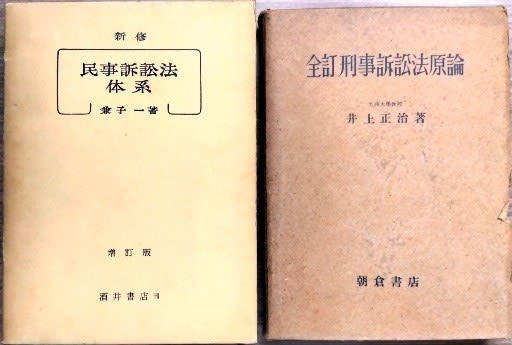

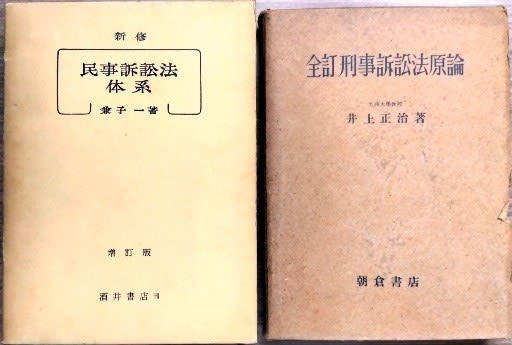

ぼくが学生時代に使った民訴法の教科書は、兼子一『新修民事訴訟法体系(増補版)』(酒井書店、1971年)だったが、その表紙扉には、兼子先生の死亡記事が貼ってあった。1973年4月6日付(新聞名は不詳)で、「渋谷区大山の自宅で死去、66歳、喪主は長男仁氏」とある。

長男の仁さんが東大法学部に進学したのを機に、東大教授を辞職して弁護士になったというエピソードがあった。

ぼくが授業を受けた民訴法の先生はいわゆる旧訴訟物派で、兼子先生の教科書を指定したが、ほとんど使わなかった。三ケ月説批判の舌鋒の鋭さが印象に残っている。裁判官による職権主義的な訴訟運営に対する批判が中心だったように記憶するが、自信のない印象批評であるが。

ちなみに刑事訴訟法の教科書は平野龍一『刑事訴訟法』(有斐閣)だったが、ぼくは同じ当事者主義、弾劾的訴訟観でも、井上正治さんの論理展開のほうに説得力を感じた。井上正治『全訂刑事訴訟法原論』(朝倉書店、1952年)によれば、井上さんは九州大学時代に、集中講義で九大に来た兼子先生の民事訴訟法を受講し、その影響から当事者主義的な刑事訴訟法を志向したという(上の写真)。

平野さんは政策論が前面に出過ぎた印象だったのに対して、井上さんは民訴の理論(旧訴訟物論)から演繹した刑訴法理論の構築を目ざしていると思った。

今はもうなくなってしまった、あの天井が高く、ひんやりとしていて、ややうす暗いレトロな雰囲気のビルの階段を兼子先生も上ったのだろうか。たしか、エレベーターも、グレタ・ガルボかマレーネ・デートリッヒでも降りて来そうなレトロな箱だったように記憶する。

新しく建てかえられた新丸ビルには一度だけ行ったことがあるが、アーケード街には昔の面影はまったく感じられなかった。

2023年7月2日 記