今日は天長節でお休みでしたので、上野の東京国立博物館に出かけました。

こちらでは現在、新天皇陛下の御即位記念特別展《正倉院の世界ー皇室がまもり伝えた美ー》が開催されています。通常この時期になると奈良国立博物館で大々的な《正倉院展》が開かれますが、今年は新天皇陛下の御即位の記念の年ということで、東京でも宝物が公開されることとなりました。

正倉院は奈良・東大寺にあり、光明皇后が亡き聖武天皇遺愛の品や東大寺大仏開眼に用いた法具・宝物等を収めるために建造させた校倉造りで有名な巨大な木造の宝物庫です。今回は前期後期の二回に分けて、1300年もの時を超えて正倉院で守り伝えられてきた貴重な宝物が多数出品されました。

会場を入ると、正倉院の扉を長きに渡って封じてきた『海老錠』という鍵が展示されており、そこから展示がスタートします。

第一会場には『国家珍宝帳』を始めとした資料や『平螺鈿背円鏡(へいらでんはいえんきょう)』といった工芸品、『鳥毛篆書屏風(とりげてんしょびょうぶ)』といった実用品等が展示されていました。

中でも印象に残ったのが、名香の誉れ高い黄熟香の実物です。

通称『蘭奢待(らんじゃたい)』と呼ばれる長さ1m程のこの香木は、今までに上の写真で右から足利義政・織田信長・明治天皇の三名によって一部を切り取られていて、その部分にはそれぞれ切り取った人物の付箋がつけられています。かつて明治天皇が奈良から東京へ切片を取り寄せて火中に放ったところ、宮殿中に得も言われぬ香りが満ち満ちたという言い伝えがありますが、実際に見てみるとそれぞれが結構ガッツリ切り取っていったのだ…ということがよく分かります(因みにこの『蘭奢待』という名前は室町時代に付けられたもので各文字に『東大寺』の字が隠れており、香道では今でもこの黄熟香を『東大寺』と呼んでいます)。

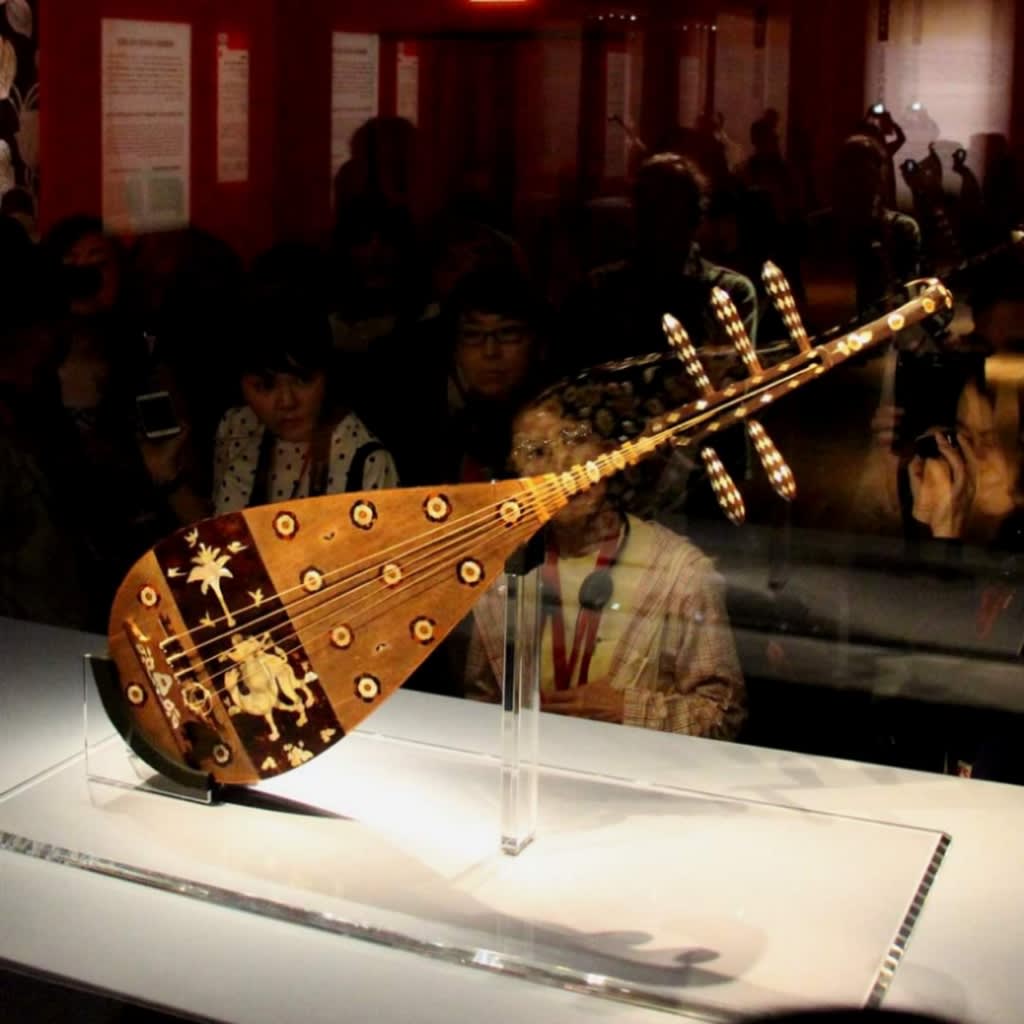

第二会場には、今回の私のお目当てである『螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』の展示がありました。

通常琵琶は四弦が基本で、

ネックの先の糸倉部分がリュートのようにほぼ90°後ろに曲がっているのですが、五弦琵琶はギターのように糸倉まで真っ直ぐ伸びているのが特徴です。インド起源で嘗ては東アジア各地に同様のものが存在しており、敦煌莫高屈第285屈の壁画にも五絃琵琶を奏でる天女が描かれていますが、現在五弦の琵琶が残されているのは世界で正倉院のものだけです。

今回は勿論本物が展示されていましたが、それと並んで近年新たに復元された模造も展示されていました。

こちらは現代の指物師や螺鈿細工師、鼈甲細工師、雅楽師等の各分野の匠が協力して完成までに8年を要したというものです。今ではワシントン条約によって入手困難となった紫檀の胴に、これまた入手困難な海亀の甲羅である玳瑁(たいまい)や鼈甲、ヤコウガイの殻から切り出した螺鈿で宝相華や鳥、撥当て部分の駱駝に乗って琵琶を弾く楽人を描いた見事なものでした。弦に使われた絹糸には、上皇号陛下が育てられた日本固有の蚕『小石丸』から取られた糸が下賜されて使われています。

この復元五弦琵琶は演奏できることも目的の一つとされていて、実際に演奏することが出来るようになっています。会場には、復元楽器で演奏された音声が流されていましたが、通常よく聞く琵琶よりも素朴な音色でした。開放弦のアルペジオ(?)が何回か流れたのですが、どうやらDm7のチューニングのようでした(ナンノコッチャ…)。

最後の展示室には

実物大の正倉院の一部が置かれていました。ここからは写真撮影OKなので、居合わせた人達が盛んに撮影に勤しんでいました。

この隣には

勅封された正倉院の扉の実物大模型も展示されていて、

最初に展示されていた『海老錠』に縄が巻かれ、勅使による封がされている様子をレプリカで間近で見ることができて、大変興味深いものでした。

現在でも正倉院の扉にはこれと同じ錠がかけられており、天皇直筆の『御親署』を竹の皮で包んだものと一枚の紙をのせて荒縄で幾重にも錠に巻かれ、その上から筆で一本線が引かれた封をした上の写真のような状態になっています。そしてこの扉を開けるためには常に天皇の承認を必要とし、その都度勅使が遣わされて『開封の儀』を執り行います。開封された時に天皇の御親署は外され、勅使と正倉院管理の責任者の二名だけで御親署を確認して手箱に収め、全ての宝物の状態を調査・確認して異常の無いことを、取り外した御新署と共に天皇に奏上することになっています。

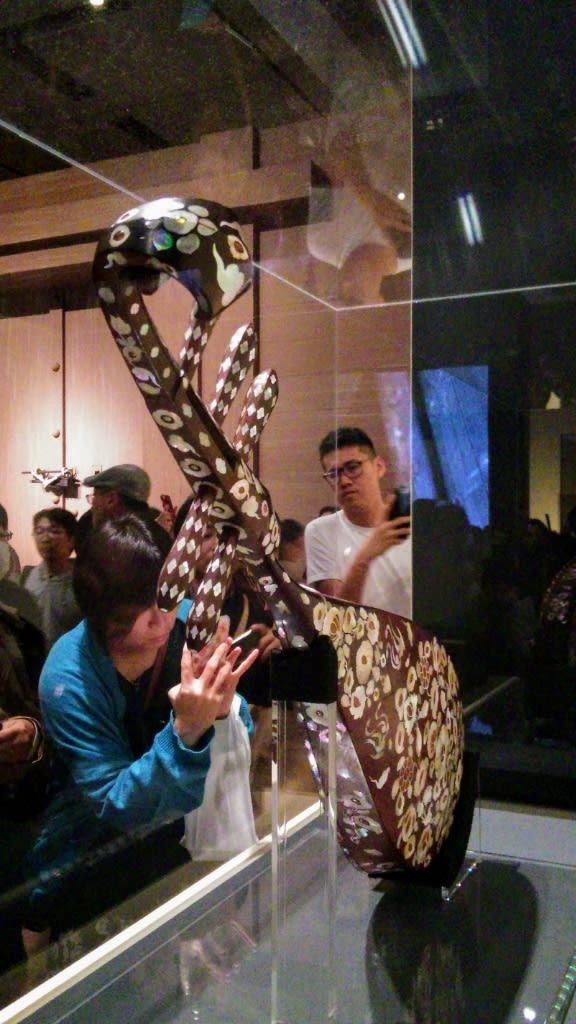

その隣には、明治32(1899)年に制作された『螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)』

と『螺鈿紫檀五絃琵琶』

の模造が展示されていました。

螺鈿紫檀阮咸は、長崎に残る月琴に近い円形の弦楽器です。

この正倉院の阮咸の裏板には

螺鈿や玳瑁で色とりどりの花や鸚鵡や瓔珞が描かれています。

勿論裏板だけだなく

側面や棹、糸巻に至るまで螺鈿細工で埋め尽くされるという、贅を凝らした作品です。

こちらの復元螺鈿紫檀五絃琵琶は、先程の最新復元のように実用性までは追求されてはいないものの、

それでも明治時代当時の工芸技法の粋を集めた力作となっています。

こちらも撮影可ということなので、

螺鈿輝く先端部や糸巻、糸倉、

螺鈿で埋め尽くされた裏板と側面、

螺鈿と玳瑁が散りばめられた側面と鼈甲製の底面、

鼈甲や螺鈿で仕上げられた撥当てや弦を留める尾留めに至るまで、

美しい装飾琵琶を細部まで堪能することができました。

螺鈿紫檀五絃琵琶の実物が展示されているのは明日までです。その後一日置いて6日からは後期の展示が始まります。

後期の展示では、白瑠璃椀(はくるりのわん)や漆胡瓶(しっこへい)といったガラスや漆器工芸品の名品が並びます。そちらも楽しみです。

尚、明治期の復元螺鈿紫檀阮咸と復元螺鈿紫檀五絃琵琶は後期も展示されています。