JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

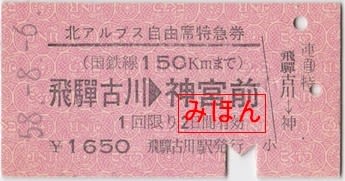

飛騨古川駅発行 北アルプス自由席特急券

前回エントリーでJR東海の飛騨小坂駅で発行された北アルプス自由席特急券を御紹介いたしましたが、国鉄時代の北アルプス自由席特急券がございましたので御紹介致しましょう。

1983(昭和58)年8月に高山本線の飛騨古川駅で発行された、名鉄の神宮前駅までの北アルプス自由席特急券になります。桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

この券は、前回エントリーで御紹介いたしました「夏季限定」の立山直通最終年のころのものになります。

前回御紹介いたしましたJRとなってからの券の再掲です。

基本的にはJRとなってからのものと同じ様式になりますが、JRのものが「(東海会社線100Kmまで)」となっているのに対し、国鉄時代のものは「(国鉄線150Kmまで)」とJR線と国鉄線の表記の違いがあります。

また、当然ながら、JR東海の券であることを示す「ロ海」の符号も、国鉄時代の券にはありません。

100kmと150kmの違いは、鵜沼駅から飛騨小坂駅までの営業キロ91.5kmと、鵜沼駅から飛騨古川駅までの営業キロ134.0kmの違いであり、民営化されてから云々という違いではございません。

考えてみますと、上下1本づつの線と対向式ホームの地下駅である名鉄の新名古屋(現・名鉄名古屋)駅に、黒煙を激しく出す気動車(ディーゼル)列車が発着する状況は、関東人である管理人にとって当時でも「すごいなぁ~」と思ってしまうほどで、列車が出て行ったあとの排ガスでモヤモヤしている地下ホームは、今では考えられない光景です。

JR東海 飛騨小坂駅発行 北アルプス自由席特急券

1988(昭和63)年2月にJR東海高山本線の飛騨小坂駅で発行された、新名古屋(現・名鉄名古屋)までの自由席特急券です。

桃色こくてつ過渡期地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

この券は名古屋鉄道(名鉄)が運行しておりました特急「北アルプス」号用の連絡自由席特急券で、飛騨小坂駅から高山本線を通り、途中の鵜沼駅(新鵜沼駅)で名鉄犬山線に入り、新名古屋駅方面へ向かう経路になっています。券の名称は「北アルプス自由席特急券」となっていますが、小児断片には「連〇自特」と記載されているように、「連絡自由席特急券」ということになります。

名鉄特急「北アルプス」号は、名鉄とJRを結ぶ連絡特急で、神宮前駅から新名古屋駅を通り、名古屋本線と犬山線を経由して新鵜沼駅まで自社線内を走行します。新鵜沼駅では短絡線を経由してJR高山本線に入り、鵜沼駅を通過して飛騨古川駅まで走っていました。

また、過去には1983(昭和58)年(廃止は1984年)までは、夏季限定ではあったものの高山本線の終点の富山駅まで延長運転されており、富山駅からはさらに富山地方鉄道へ直通し、立山駅まで運転され、名鉄の神宮前駅から富山地方鉄道の立山駅までという、間に国鉄を挟んで2社の私鉄を起終点とする非常に珍しい運転形態の列車で、車両もキハ8000系という名古屋鉄道の専用車両を使用していました。

立山までの延長運転が廃止された後、ダイヤ改正で富山まで運転された時期がありましたが、富山地方鉄道への乗り入れはありませんでした。

川崎市交通局 電車乗車券

見本券ですが、川崎市交通局の電車乗車券です。

白色の無地紋の券紙で、緑色印刷の千切り軟券になっています。

川崎市交通局の「電車」というとあまりピンと来ないとは思いますが、かつて川崎には市営の電車(川崎市電)が運転されており、この券はそのころのものになります。廃止時の資料を見ますと運賃は全線均一で20円ということですので、この券は末期のものと思われます。

川崎市のHPにある川崎市電の写真です。この車両が唯一現存している市電の車両とのことで、今も市内の公園に保存されています。

川崎市では、戦争中に労働者を臨海地帯の軍需工場などに運ぶ交通手段をつくる計画が作られ、そこで市電(市営軌道)の建設が始まったということですので、比較的歴史の浅く、営業期間も短かったため、あまり知られていなかったりします。

その頃の東急(現・京急)大師線は川崎大師駅までしか開通しておらず、南側は南武鉄道(現・JR南武線)の尻手から浜川崎駅まで、鶴見臨港鉄道が国有化された鶴見線も浜川崎駅までで、北側の川崎大師との間には交通手段がなかったようです。当時の川崎鶴見臨港バスには代燃車しかなく、あまり実用的ではなかったようです。

そこで1943(昭和18)年12月に川崎市議会で「電気軌道設置条例」が可決され、川崎駅前から八丁畷駅の手前を経由し、産業道路から池上新田、塩浜を通って川崎大師駅を結び、東急大師線と市電が相互乗り入れするという「市営環状線計画」という計画が出来上がります。

一方、東急は大師線の川崎大師駅から塩浜を通って池上新田付近まで線路を延長する構想があったようで、当時の運輸通信大臣で東急の創業者である五島慶太は、川崎市は南側を廻って桜本3丁目まで、東急は反対側を廻って桜本までというように折り合いを付け、1944(昭和19)年5月30日に各々の工事許可が出たようですが、東急はおそらく内密にその前から工事をしていたのでしょう、なぜか翌日の6月1日には川崎大師駅から産業道路まで区間を開通させ、そして10月に入江崎まで、1945(昭和20)年1月には桜本まで開通させています。

市電のほうは1944(昭和19)年4月に起工式を行い、同年10 月に東渡田5丁目(現在の鋼管通り3丁目バス停付近)まで竣工し、翌日から運転を始めたということです。

川崎市電は東京市電よりボギー車を5輌、新潟交通から四輪単車を2輌購入し、計7輌の車両で運転を開始します。最終的には環状路線の計画があったため、線路の幅は東急大師線に合わせて1,435㎜とし、電圧も当時の東急大師線に合わせた600Vでした。また、京急川崎の大師線ホームに0㎞ポストを置いたそうです。

翌年4月には浜町3丁目まで開通しますが、開通してから4日後には米軍の空襲を受け、車両が1輌しか残らない状態に陥ります。そして5月には箱根登山鉄道小田原市内線から車両を3輌購入して運転を再開していますが、8月には再び空襲を受けて運休になってしまっています。

戦後、鉄道省の貨物列車が浜川崎駅から大師線に乗り入れ、市営埠頭へ運転されるようになります。この時は浜川崎駅から日本鋼管の構内を通って大師線に乗り入れていたと言われておりますが、貨物列車の構内経由が工場の操業に支障を来たすという理由から、貨物列車は日本鋼管の構内を通らないようになり、浜川崎駅から市電の日本鋼管前と浜町3丁目の中間あたりまでの区間に新たに貨物線を敷設し、市電の上り線の一部を市電の1,435㎜と貨物列車の1,067㎜の3線式にして夜間のみ貨物列車が運行するようになります。

1951(昭和26)年3月、線路はまだ京急のものでしたが、市電は京急の線路を使用して塩浜駅まで運転区間を延長します。そして翌年の1月、川崎市は正式に桜本~塩浜間の路線を買収し、市電は塩浜まで全通します。

その後、貨物列車の運行が夜間だけでなく昼間も運行することになり、市電は上下線とも3線式にして貨物列車の昼間運行を開始しています。

しかし、1964(昭和39)年3月、国鉄の塩浜操車場の建設が始まると、京急は操車場を抜けるようになってしまったため、小島新田駅を今の位置に移して塩浜駅と小島新田駅の間を運転休止にしてしまいます。(廃止は1970年)

市電も貨物線と交差してしまうため、池上新田~塩浜の区間を運転休止し、1967(昭和42)年8月にそのまま廃止されてしまいます。そして、1969(昭和44)年4月1日に全線廃止となり、市電は24年半という短い営業を終えてしまっています。

西武鉄道 練馬駅発行 仙台ゆき 片道連絡乗車券

東北楽天イーグルスの田中選手入団発表に因んで仙台市内から東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、こんどは東京都区内エリアから仙台までのちょっと変わった乗車券を御紹介致しましょう。

1970(昭和45)年2月に西武鉄道池袋線の練馬駅で発行された、仙台ゆきの片道連絡乗車券です。

青色せいぶてつどう自社地紋のA型一般式大人・小児用券です。当時の西武鉄道では国鉄への連絡運輸の範囲が広く、需要のある大規模な駅ゆきの連絡乗車券は、主要駅には御紹介のような常備券が設備されており、急行の停まらないような駅にも準常備券が設備されているところもありました。

乗車経路は、練馬~(西武池袋線)~池袋~(山手線・東北本線)~仙台というものを想定しているものと思われますが、経由表記が「池袋・名取経由」となっていますので、常磐線の利用可否については読み取れません。しかし、日暮里・田端または赤羽以遠(上野・駒込または十条方面)の各駅と岩沼以遠(名取方面)の各駅との運賃計算は、常磐線経由の場合でも東北本線経由のキロ数で計算することになっていますので、常磐線の利用も可能であると判断されます。

いままで御紹介致してまいりました券については着駅である仙台駅は「仙台市内」と表記されておりましたが、この券については「仙台」となっています。この券の場合、国鉄の発駅が東京都区内の池袋駅となりますので仙台市内ゆきになると考えてしまいますが、「仙台市内」という特定都区市内制度はこの券が発行された2年後の1972(昭和47)年から開始されていますので、この時代ではまだ仙台市内ゆきの乗車券というものは存在しなかったため、仙台ゆきとなっています。

現在では西武鉄道で発売可能な連絡運輸区域の範囲はかなり縮小され、東北本線は宇都宮駅まで、常磐線は水戸までとなっており、仙台市内などといった長距離の連絡乗車券の発売をすることは出来なくなっています。

| 次ページ » |