JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

MVで連続乗車券を作ってみよう

MV端末で出来る範囲はJR各社ごとに異なりますが、JR東日本のMV端末では一部の駅を除き、全国各地発着の片道および往復の乗車券のみを発券することができます。

ふと、連続乗車券も発券可能なのか疑問に思い、会社帰りの案内係嬢の居ない隙(?)に遊んでみました

MVで連続乗車券を作るにはルールがあり、重複区間について特急・急行列車利用で設定しなければ発券できません。

今年4月15日に新宿駅構内の改良工事に伴って中央線の東京⇔中野間が運休になった影響で、当日のみ中央線の特急列車が中野始発となりました。それを利用することによって作ってみたのがこの券です。

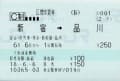

吉祥寺⇒三鷹(折返)⇒(特急利用)⇒中野の設定にて作ってみました。見た目はマルスで一括発券されたものと変わりありませんが、発行箇所のMVの文字が「MVで発券したんだよっ 」とさりげなく主張しております。

」とさりげなく主張しております。

同時に自由席特急券も購入いたしましたが、「2日間有効」である特急券で4月16日にどのように使用すればよいのか迷うところであります。

次に、重複区間について新幹線を利用という条件で作ってみました。

これは大森⇒東京(折返)⇒(東海道新幹線)⇒品川の設定にて作ってみました。

基本的には上の例と変わりませんが1枚目の表題下には在来線利用を示す幹在識別記号(□□□□・・・・・・・・:JR東日本東海道本線利用)が、2枚目には新幹線利用を示す幹在識別記号(■■■■・・・・・・・・:JR東海東海道新幹線利用)と「(幹)」の表示があるのが特徴的です。

MV端末はマルス同様英文表示での発券もできますので、同一区間を同一端末で作ってみました。

表題の下に「FARE TICKET」の文字があるため、幹在識別記号がそれぞれ(□・・)と(■・・)に短縮されています。しかし、経由欄が全く英文化されておらず、なんとなく中途半端な券です。

では、新幹線の乗換改札口に設置されているMV端末ではどのようになるのか気になってきます。

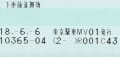

東京駅のJR東海精算所にあるSuica対応のMV端末で、新宿から150円の乗車券を原券として、新宿⇒東京⇒(新幹線利用)⇒品川(折返)⇒田町という設定にて発行してみました。

この端末は拙ブログ11月1日エントリー分にあるように、JR東海のエリアに設置されたJR東日本の端末ですが、券紙の補充等の管理はJR東海が行っているため、JR東海の券紙に印刷されたJR東日本発行の乗車券になります。ですので、1枚目の新宿⇒品川間はJR東海を利用する「他社関連」ですので(2-タ)表示が、2枚目の品川⇒田町間はJR東日本を利用する「自社完結」ですので(2- )の表示がありますが、券紙はJRC地紋です。

運賃について見てみますと、新宿⇔品川・田町間は東京電車特定区間内ですので、区間内で且つ重複乗車がないという条件であれば、どのような経路で乗車しても190円です。ところが、今回の設定で利用することになっている東海道新幹線は規定上東京電車特定区間外になるため、一旦区間外にでてしまう新宿⇔品川間については実乗距離での運賃計算になりますので、250円となります。

190円で乗れる区間をわざわざ倍の380円をかけて乗車する客は皆無に等しいでしょうから、よっぽどの物好きでないと使う人はいないでしょう (実際に乗車するには、東京⇔品川間の新幹線特定特急券820円も併せて必要になります。)

(実際に乗車するには、東京⇔品川間の新幹線特定特急券820円も併せて必要になります。)

ここでひとつ気づいたことがあります。

よく見ると、1枚目の新宿⇒品川の券は「区間変更券」となっており、2枚目の品川⇒田町の券は普通の片道乗車券になっています。また、それぞれの有効期間も当日限りとなっております。

予め購入してから乗車すれば連続乗車券として発券されると思われますが、途中で「お直り」を申し出た際には連続乗車券という発券ではなく、区間変更券と(別途)片道乗車券の組み合わせになるようです。

これはどういう規則に基づいているのかよく判りませんが、品川駅で一旦降りて用事を済ませるという使用方法によっては、1日分乗客に不利が生じてしまいます

| « 伊豆急の常備... | 東中野の補充... » |

いつも楽しく拝見させていただいております。

このたび、拙サイトからリンクをさせていただきたいと思いコメントさせていただきました。

宜しくお願いいたします。

マルスの区間変更券は以前拙サイト内のブログで紹介した名古屋駅の1枚しか所持していません。

普段の帰省は近鉄なのでなかなか新幹線に乗る機会が無いです。

区間変更で往復になるという例はマルスで発行可能のようですが、連続の場合はこうするしか方法がないのでしょうね。

最も買替ならば連続にできるでしょうが。

>1日分乗客に不利が生じてしまいます

これは仕方のないことだと思いますし、有効日数については発行前の片道ボタンのところに書かれると思いますから、いやであれば窓口へ、ということでしょうか。

これが中央線の大久保駅などの○ム駅からだと買替が出来ますね。

貴ホームページのブログと掲示板をいつもチェックさせていただいておりました。

こちらからもリンクを張らせていただきましたので、今後ともよろしくお願いいたします。

通勤途上なので、途中下車してみます。

JR西日本の場合は、メニューを英語表記に切り替えたら、メニューから乗車券のみの項目が消去されるので、日本語しか買えないのですが。

もしかして平仮名の代わりに駅名をローマ字で選ぶのでしょうか。

それとも以前から東海や西日本の一部の駅にあった「新幹線乗車券のみ」の方法(特急券に準じた方法)でしょうか。少々興味があります。

ちなみに、JR西日本の場合は、普通・快速列車のみ利用の乗車券をMVで発売する場合は、発売駅から・当日からのみに固定されています。

表記が選べるのですね。

いや、東日本の場合も同じです。「新幹線乗車券のみ」の方法でやります。

ただ、東日本のばあい、普通・快速列車のみ利用の乗車券をMVで発売する場合も、区間を限定せず、1ヶ月くらい先までの乗車券を購入することができます。

窓口での買替って、どんな券で出てくるのでしょうか?

JR西日本の場合は、以前からの機能の「新幹線乗車券のみ」は、MV30では乗換口や一部の駅で見る程度で(MV10ではよく見ますが)、殆どは新機能の「乗車券のみ」→「主に新幹線のみ利用」・「在来線特急・新幹線等を利用」・「普通(快速)列車のみ利用(当駅からの乗車券)」を使用してるので、英語表記は、特急券との同時購入に限られる場合が多いですね。

JR西日本が普通列車利用を当駅・当日からに限定しているのは、やはり操作の複雑化や誤購入を防ぐことや自動改札が京阪神や新幹線に限られることから、不正への懸念があったのかもしれません。

なお、来年から岡山・広島地区でもICOCAが導入されるので、どう変わるか関心があります。

長文すみませんでした。

西日本のMVは英語発行機能がなく、窓口に限られてしまいます。たとえ、特急列車の利用でもです。

IC化によっては特に現状と変わらないと思います。京阪神地区とほぼ同じですし、問題があることもなさそうですから。

東海や、西日本でも新大阪の中央きっぷうりばの山陽区間専用MV30の場合は、以前からの「新幹線乗車券のみ」だけを使っているので、可能なようです。どうも大森駅の場合は、2種類を併用している野かもしれませんね。

乗換口については、また確認してみます。