JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

昭和駅発行 120円区間ゆき 片道乗車券

本日は「昭和の日」です。元々は昭和天皇の誕生日を祝う天皇誕生日でしたが、現在は昭和の日という祝日になっています。今回は昭和の日に因んで、昭和駅で発行された乗車券を御紹介いたしましょう。

1980(昭和55)年5月に、鶴見線昭和駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面は券番のみです。

同駅は昭和40年代中頃から無人駅になっており、近距離用の券売機が1台置かれているだけでしたが、昭和55年5月5日は5が並ぶゾロ目の日であるということで、同駅では臨時に硬券乗車券が発売されています。

JR民営化後の現在では、同駅の券売機は撤去され、基本的にはSuicaなどのIC乗車券を端末にタッチして乗車するようになっており、IC乗車券がない場合には、乗車証明書発行機で証明書を発券し、途中駅もしくは着駅で精算することになります。

東京駅発行 小田原・三島間まで 職割用新幹線自由席特急券

1980(昭和55)年10月に、東海道本線東京駅で発行された職割用の東京駅から小田原・三島駅間までの新幹線自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。券番の他、割引証の番号を記入する欄がありますが、記入されている券は殆ど見かけませんでした。

東京地下鉄 豊洲駅発行 S-TRAIN103号 列車指定券

2025(令和7)年4月に、東京地下鉄(東京メトロ)有楽町線の豊洲駅で発行された、座席指定列車S-TRAINの列車指定券です。

灰色東京メトロ自社地紋の85㎜券で発券されています。こちらの指定券は券売機で購入したものになります。

同駅にあります、S-TRAINの列車指定券券売機です。

列車指定券券売機は、発車60分前からの発売ということで、それ以前に購入する場合には、停車駅の窓口での購入になります。

S-TRAINは、土休日には「西武秩父~元町・中華街」間、平日には「小手指~豊洲」間の全席指定列車で、東京地下鉄と西武鉄道・東急電鉄・横浜高速鉄道が共同で運行していますが、車両はすべて西武鉄道の車両が使用されています。

新大阪駅発行 新大阪から東京まで 新幹線自由席特急券(大阪万博混雑対応券)

いままで数回に亘り、EXPO1970日本万国博覧会(大阪万博)の混雑対策として登場した異色地紋の乗車券を御紹介いたしましたが、万博輸送の要になります東海道新幹線の自由席特急券においても、混雑対策とした特殊な券が発行されていました。

大阪万博期間中の1970(昭和45)年8月に、東海道本線新大阪駅で発行された、東京駅までのこだま号自由席特急券です。桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券ですが、大阪万博の混雑対応として、赤横一条引きになっています。

万博期間中、東京駅から新大阪駅および新大阪駅から東京駅への新幹線自由席特急券には4㎜幅の赤一条が、静岡・名古屋地区駅から新大阪駅および東京駅への新幹線自由席特急券には1㎜幅の赤一条がそれぞれ引かれていました。

改札掛員には、到着した列車から一度に大量に下車してくる旅客から回収する特急券の券面を見る余裕がなく、赤い線を頼りに集札業務を行って対応していたようです。

裏面です。券番の他、自由席のため、座席への着席の保証がない旨の注意書きが印刷されています。

伊東駅発行 東京電環ゆき片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

前回エントリーで、EXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として東京都区内着券について黄緑色地紋券として発行していたことを御紹介いたしました。期間中はかなりの東京駅着黄緑色地紋券が使用されたものと思われますが、これは万博関連の京都および大阪発の乗車券に限られたものではなく発行されていたようです。

1970(昭和45)年9月に、東海道本線熱海駅から分岐する伊東線の伊東駅で発行された、伊東駅から東京電環(現・東京山手線内)ゆきの片道乗車券です。黄緑色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

大阪万博輸送とは無縁の区間ではありますが、万博対策用の異色地紋で作成されています。

裏面です。券番の他、東京電環内下車前途無効の文言が印刷されています。

京都駅発行 京都市内から東京都区内ゆき 片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

前回エントリーで、東京駅で発行されましたEXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として登場しました、黄褐色地紋の大阪市内ゆき片道乗車券を御紹介いたしました。

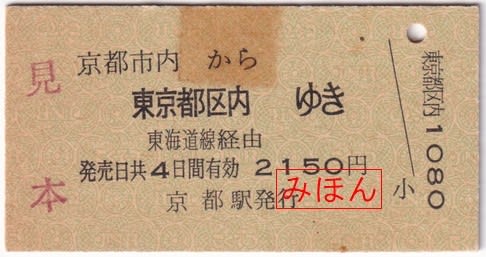

今回は、同じEXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として登場しました異色地紋の乗車券で、京都市内から東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましょう。

やはり見本券ですが、1970(昭和45)年頃に京都駅で発行された、京都市内から東京都区内ゆきの片道乗車券です。EXPO1970日本万国博覧会期間中の異色地紋券で、黄緑色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券になっています。御紹介の券は見本用として国鉄本社マターで先行作成されたものと思われ、京都駅発行分ですが、東京印刷場で調製されたもののように見受けられます。

当時、EXPO1970日本万国博覧会期間中の混雑対策として、前回御紹介いたしました大阪市内着券を黄褐色地紋にしたのに対し、東京都区内および東京電環(現・東京山手線内)着券を黄緑色地紋にして、混雑時の改札現業掛員への視認性を向上させ、業務の効率化を図ったものと思われます。ちなみに、京都市内着券は薄紫色地紋であったようです。

当時、1年前までは1等車用乗車券で黄緑色地紋券が存在していましたが、モノクラス化以降は青地紋券だけになりましたので、黄緑地紋の乗車券は1年ぶりの復活ということになります。

裏面です。券番の他、京都市内途中下車禁止および東京都区内下車前途無効の文言が印刷されています。

東京駅発行 東京都区内から大阪市内ゆき 片道乗車券(大阪万博混雑対応券)

見本券ですが、1970(昭和45)年のEXPO1970日本万国博覧会期間中に発行された、東京都区内から大阪市内ゆきの片道乗車券です。

黄褐色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

本来であれば、モノクラス化以降の国鉄の長距離乗車券は青地紋券が一般的ですが、万博期間中の現業には相当な混雑による混乱が見込まれましたため、まだ自動改札機が普及していなかった国鉄では、地紋を着駅別に色分けして、改札掛員の視認性を向上させることで対応しています。

当時、大阪市内着の乗車券類は黄褐色、京都市内着の乗車券類は紫色、東京駅着の乗車券類は黄緑色の地紋とし、通常の乗車券類とは異なった体裁にし、一見で着駅が判別出来るようにしていました。

御紹介の券はそのうちの大阪市内ゆきのもので、本来であれば青地紋であるべきところ、黄褐色地紋で調製されています。

裏面です。券番の他、東京都区内途中下車禁止および大阪市内下車前途無効の文言が印刷されています。

東海道新幹線の列車(16両編成)の1列車あたりの定員は1,400名と言われており、当時の国鉄は、一度にこれだけの旅客が改札口に押しかけることがどれだけの混乱を招くことなのかということを想定し、念には念を入れての対策であったものと思われます。

国鉄バス 万国博会場駅から(自)名古屋ゆき 片道乗車券

1970(昭和45)年4月に、国鉄名神ハイウェイ・バスの万国博会場駅で発行された(自)名古屋駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型矢印式券で、大阪印刷場で調製されたものです。

万国博会場駅は前回御紹介いたしました北大阪急行電鉄の万国博中央口駅に隣接した形で設けられており、やはり万博輸送のための駅でした。

当時の時刻表によりますと、同駅と(自)名古屋駅間は高速バスによるアクセスがメインで、朝7時台など12便の設定があったようで、所要時間は2時間18分というものであったようです。

裏面です。券番の他、料金機対応として着駅の表記があります。

北大阪急行電鉄 万国博中央口から40円区間ゆき 片道乗車券

いよいよ本日(2025年4月13日)の午前9時に、EXPO2025 大阪・関西万博が開幕します。今回の万博開催にはいろいろと意見があるようですが、せっかく開催するのですから、いいイベントになることを祈ります。

大阪ではかつて、1970(昭和45)年にもEXPO1970 日本万国博覧会が3月15日から9月13日まで開催されており、大阪での万博開催は2度目になります。当時の管理人はまだ幼稚園児であり、同じクラスの友達で大阪万博に行ったという子もいましたが、はてさて、「万博」って何ぞや?という感じで、子供心に「未来のイベント」というイメージでした。

EXPO1970期間中の1970(昭和45)年5月に、北大阪急行電鉄の万国博中央口駅で発行された、同駅から40円区間ゆきの片道乗車券です。

青色北大阪急行自社地紋のA型金額式券売機券で、スミインク式のものです。

万国博中央口駅は万博期間中のための駅で、万博が開催される約1ヶ月前の1970(昭和45)年2月に開業した駅で、江坂駅の先で本線から分岐ししていた地上駅で、橋上駅舎から万博会場のゲートまでが通路で連絡されていました。太陽の塔の真ん前にあり、万博開場からは一番近い駅でした。

万博輸送用の駅としてかなり大規模な駅になっていたようですが、万博終了翌日の9月14日に廃止されてしまっています。

同駅は万博期間中限定、しかも国家的プロジェクトという事情があり、中国自動車道の建設用地に設置されていました。現在は駅施設は解体され、地上線路だった部分が中国自動車道に、駅ホーム一帯は中国吹田インターチェンジ料金所になっており、跡地は残されていません。ただし、本線上からかつて分岐していた線路の痕跡だけは残っています。

小田急電鉄 伊勢原駅発行 小児専用入場券

1978(昭和53)年4月に、小田急電鉄小田原線の伊勢原駅で発行された、小児用普通入場券です。

白色無地紋のB型小児専用券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

裏面です。券番の他、循環番号および発行駅名が記載されています。

同社ではかつて、全駅で硬券の入場券が発売されておりましたが、小児専用券が設備されていた駅は比較的少なく、大抵の駅では大人・小児用券のみでした。

ターミナル駅でも小児専用券が設備されていた例は多くなく、同駅がどのような理由で小児専用券を設備していたのかは不明です。

| « 前ページ |