JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

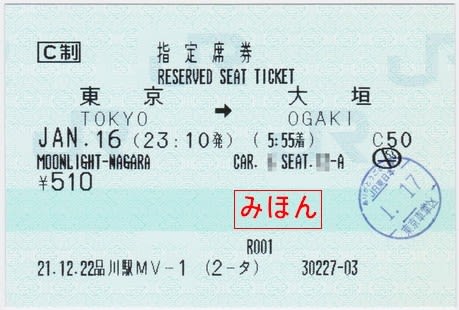

JR東日本 品川駅発行 快速「ムーンライトながら」号指定席券

2009(平成21)年12月にJR東日本東海道本線品川駅の指定席券売機で発行された、快速「ムーンライトながら」号の指定席券です。

青色JRE地紋の特殊指定共通券紙で発券されたもので、熱転写式時代のものになります。

この券は恐らく管理人が一番最後に乗ったムーンライトながら号の指定席券で、英文モードで発券してみました。指定席券売機ではかんたんに英文モードで発券することが可能ですが、操作する画面も英文に切り替わるため、英語の苦手なコレクターのなかには敬遠されるされる方もいらっしゃるようで、「どうしても」という方はボタンの位置を覚えて操作するらしいです。

ただ、指定席券売機は券を発券するときに「大きな声」で喋りますが、英文モードですと英語で喋ってくるものですから、周りの目を気にしてしまうと、気取っているみたいで何となく恥ずかしくなります。

JR東日本は、昨日の1月22日に春の増発列車の概要を発表し、そのなかで、快速「ムーンライトながら」号について触れ、「お客さまの行動様式の変化により列車の使命が薄れてきたことに加え、使用している車両の老朽化に伴い、運転を終了いたします」としました。

同列車は、東京駅〜大垣駅間で運行されていた「大垣夜行」を前身とした、長い伝統を誇る東海道線の座席夜行列車です。

東海道新幹線開業以前から東海道本線で運転されていた夜行普通列車の名残りで、新幹線開業以降も通称「大垣夜行」として1往復が定期普通列車として残存していましたが、JR化後の1996年にJR東海の特急用車両である373系へ置き換える際、快速「ムーンライトながら」号の名称が付けられています。

そして、2009年以降は臨時快速列車として年末年始や春・夏休みシーズンといった繁忙期に、183系・189系、185系といった「国鉄型」の特急用車両が使用されていました。

しかしながら、新型コロナウイルスの影響もあってか、2020年3月以降は運転されておらず、2020年3月29日の上り列車の運行が最後となっていました。

JR東海 伊豆箱根鉄道修善寺駅発行 新幹線自由席特急券

1988(昭和63)年5月に、伊豆箱根鉄道の修善寺駅で発行された、三島から東京までの新幹線自由席特急券です。

桃色JRC地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

一見しただけでは一般的な三島から東京までの新幹線自由席特急券に見えますが、発行駅名がJR線の駅ではない「修善寺駅発行」となっているところから、伊豆箱根鉄道駿豆線の修善寺駅で発行されたことが判ります。

裏面です。券番のほかに、発行事業者名である「(伊豆箱根鉄道)」の表記があります。

国鉄時代より伊豆箱根鉄道では新幹線の自由席特急券の委託発売を行っておりましたが、三島駅での乗換の時に購入すれば良いだけの話でしたので、あまり需要が無かったのでしょうか、現在ではJR東海および東日本との直通運転をしています特急「踊り子」の特急券および自由席特急券の発売のみしており、新幹線自由席特急券の発売は行われておりません。

2021年春のダイヤ改正にあわせ、JR東海および東日本では特急「踊り子」の料金体系を変更することがプレスリリースされています。

発表によりますと、普通車のすべての座席を指定可能にし、自由席特急券の設定を取りやめる、最近のJR東日本に見られる「ひたち・あずさ型」の特急料金制度に変更されます。これによって年間を通して同一の料金になり、指定席の特急券と発券後に座席指定可能な座席未指定券が同額で発売されます。また、いままで伊豆箱根鉄道線内の特急料金の設定はありませんでしたが、ダイヤ改正後は一律200円の特急料金が新設され、また、同じく乗り入れをしている伊豆急行線内の特急料金も改定されることが発表されるようです。

新たに伊豆箱根鉄道線内の特急料金が設定されることから、同社で発売されている特急「踊り子」用の特急券の様式が変更されることが予想されます。

JR東海 X'mas Express

1989(平成元)年7月にJR東海の名古屋駅で発行された、新横浜・東京までの新幹線自由席特急券です。

桃色JRC地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

この年のクリスマスには、JR東海は前年の1988年に放映された山下達郎さんのクリスマスイブという曲とタイアップし、深津絵里さん出演の「HOME-TOWN EXPRESS(X'mas編)につづき、牧瀬里穂さん出演の「X'mas Express」というCMを流し、大変話題になりました。

当時のCMを御存知ない方も多いかと思いますが、管理人と同じ50歳代の世代の方々に於かれましては覚えていらっしゃる方も多いと思います。

(青いX'mas Expressの文字をクリックしてみてください。当時のCMを見ることができます。)

このCMはJR東海名古屋駅構内の桜通口と中央コンコースで撮影されたもので、クリスマスイブに名古屋に帰って来る彼氏に会うために駅の改札口まで走り、改札口の彼を見つけると柱の陰で待ち伏せるというストーリーでした。

御紹介の券は名古屋から東京方面に行く新幹線自由席特急券で、クリスマス本番の日である12月25日の夕方、ふるさと名古屋から東京へ戻るために利用する券といったところでしょうか?

本日はクリスマスです。今年のクリスマスは、深刻な新型コロナの感染拡大の影響で、例年のような迎え方をすることが出来なかった方も多いと思います。

来年のクリスマスも今までと同じようにはならないかも知れませんが、少しでも早い終息の時が来ることをお祈りいたします。

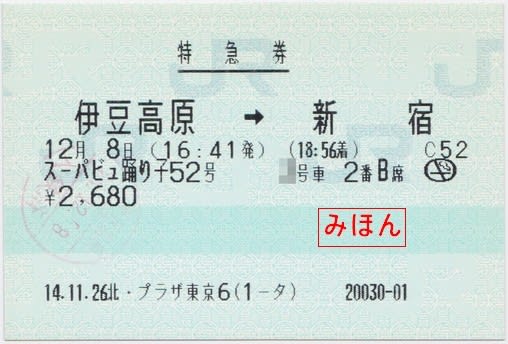

JR東日本 スーパービュー踊り子号特急券

2002(平成14)年11月に、かつて東京駅の地下にありましたJR北海道プラザ東京で発行された、伊豆急行線伊豆高原駅から新宿駅までのスーパービュー踊り子52号連絡特急券です。

青色JR北地紋の熱転写式指定共通券紙のマルス券です。

列車名を表記する場所が字数オーバーになってしまうのでしょうか、スーパービュー踊り子52号という表記が「スーパビュ踊り子52号」に省略されてしまっています。

スーパービュー踊り子号は踊り子号とは違い、A特急料金が適用されます(踊り子号の東京~伊東・三島間はB特急料金)ため、券の表題は「特急券」になります。ただし、御紹介の券の区間の場合、伊豆急行線の特急料金が加算されますので、正確には連絡特急券になりますが、マルス券の場合、連絡特急券も「特急券」にまとめられています。

硬券時代においても、踊り子号の特急券は連絡特急券でも「特急券」と表記されていましたが、JRと小田急を運転するあさぎり号の特急券は「連絡特急券」と表記されていたと記憶しています。

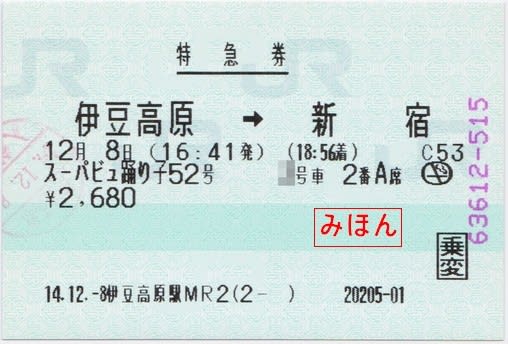

この日は2名での利用でしたが、1名分は区間の異なる特急券であったため、伊豆急行線伊豆高原駅で乗車変更をしています。

こちらの券は青色JRE地紋の熱転写式指定共通券紙となっていますが、プリカット紙を使用するプリンターが接続されていますため、右端にプリカット券紙の番号が印刷されています。

(251系スーパービュー踊り子号 2008/11/23・新子安にて)

(251系スーパービュー踊り子号 2008/11/23・新子安にて)

スーパービュー踊り子号は昨日のダイヤ改正によって廃止されてしまい、251系電車も3月13日の運転を以って過去帳入りしてしまいました。

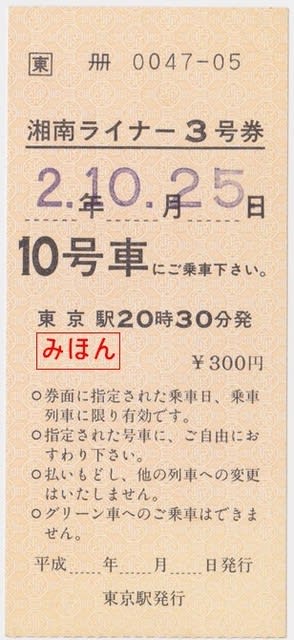

JR東日本 東京駅発行 湘南ライナー3号券

1990(平成2)年10月に東京駅で発行された、湘南ライナー3号券です。

黄褐色JRE地紋の車急式軟券で、ホーム上で発売されていたものです。

現在のように「ライナー券うりば」という券売機がホーム上に設備されておらず、車掌カバンを下げた係員が手売りで発売していました。そのために、国鉄時代から扱いのしやすい車急式券で設備されていました。

この時代は「乗車整理券」という文言を使用しなくなり始めた頃で、まだ「ライナー券」という名称はなかったようです。

現在ではホーム上の券売機で購入するようになり、車急式の手売り用ライナー券は発売されていません。

JR西日本 〇日 新大阪発行 新大阪から東京まで 新幹線自由席特急券

1987(昭和63)年9月にJR新大阪駅構内にあります日本旅行新大阪支店(TiS新大阪支店)で発行されました、新大阪から東京までの新幹線自由席特急券です。

桃色JRW地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。発行箇所名の頭には、日本旅行を示す「〇日」の符号が付き、「〇日 新大阪発行」となっています。

同社新大阪支店はJR新大阪駅構内の2階にあり、店内のJR券専用カウンターだけは年末年始の店休日でも営業しており、殆ど駅の窓口といった感じになっています。かつては店内にJR券売機も設備されており、JRの券売機が設備されている大変珍しい旅行会社カウンターでもありました。

拙ブログ2018年10月24日エントリーの「JR西日本 〇日 新大阪発行 東京都区内ゆき片道乗車券」で乗車券を御紹介いたしておりますが、今回御紹介いたしますものは、同支店で発行された乗車券になります。

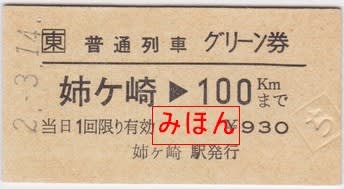

JR東日本 姉ヶ崎駅発行 普通列車グリーン券100kmまで

1990(平成2)年3月にJR東日本内房線の姉ヶ崎駅で発行された、100kmまでの普通列車グリーン券です。

若草色JRE地紋のA型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

現在の普通列車用のグリーン券は利用区間の記載がされていますが、当時は急行券類と同様にキロ程表記となっていました。

この券は1989(平成元)年4月1日に消費税3%が施行された後の券で、それまでグリーン料金に10%の通行税が内包されていたために、料金の近くに「通行税1割を含む」とか「税1割共」や「税共」などと記載されていましたが、この券には記載されていません。

そもそも通行税は「ぜいたく税」で税率も高く設定されていましたが、通行税が廃止された代わり、今度は消費税3%が内包されたため、実質的にグリーン料金は値下げされたことになります。

この券を購入した頃はまだ、駅によっては硬券での普通列車グリーン券が発売されており、普通列車のグリーン車を利用するときは、駅窓口で硬券のグリーン券があるかどうか確認してから利用したものでした。たまに、窓口氏によっては親切心から「混んでいると座れないから乗ってから車内で買った方がいいですよ」と言われたこともありましたが、硬券をコレクションしているので窓口で購入したい旨を申し上げると「それでは」という感じで出て来ました。

JR東日本 拝島駅発行青梅ライナー(グリーン席)ライナー券

2010(平成22)年9月に、JR東日本青梅線拝島駅で発行された、青梅ライナーのグリーン席用ライナー券です。

若草色JRE地紋の千切り券となっています。

青梅ライナーの上り列車は朝の1本のみ運転されておりましたが、松本車両センターのE257系電車を使用していましたため、グリーン車の設定がありました。

列車は全席指定でしたが、MARSシステムには座席は収納されておらず、発駅各駅ごとに割り当てられた席を「先着順」に発売することによって座席指定し、売切れたらその駅分は満席という取扱でした。

グリーン席用の取扱い方法は普通席用と同様で、毎日1冊づつ使用し、万一売れ残った場合は廃札にする方式が採られていますため、席番は予め印刷されており、恐らく券番(册番のハイフンより下)の番号と席番はどの冊子も同じ同じであると思われます。

拝島駅分ではグリーン席は10席ほど割り当てがありましたが、かなり朝早く並んでいないと購入することは難しかったです。

このころは千切り券でのグリーン席用も発売されていましたが、E257系の半室グリーン車では席数が少ないので各駅で割り当てをしてしまうと空席があっても持ち分でない駅では発売できないという問題が発生したのでしょうか、「えきねっと」限定で発売されるようになり、グリーン席用のライナー券は一足先にお亡くなりになっています。

JR東海 市川本町駅発行 甲府から新宿まで 自由席特急券

昭和63年1月にJR東海身延線市川本町駅で発行された、甲府から新宿までの自由席特急券です。

桃色こくてつ過渡期暫定地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

有効区間は全区間がJR東日本の区間である他社完結の券で、同駅で東京山手線内ゆきの乗車券と共に同時発売されたものです。

同区間の自由席特急券は東京印刷場で調製されたものを良く見かけますが、甲府駅から接続している身延線は1駅目の金手駅からJR東海の区間となりますため、このような券が存在したことになります。

JR東日本 山梨市から東京まで 自由席特急券

昭和63年月に、JR東日本中央本線山梨市駅で発行された、山梨市から東京下での自由席特急券です。

桃色JRE地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同区間はB特急料金区間ですが、101kmを超えた特定の区間の特急料金が適用されているため、「B自由席特急券」とはならず「自由席特急券」となっています。

小児断片部分に「〇自特〇区」と記載されていますが、「〇区」が特定の区間用であることを示します。

同区間を走行する定期特急列車は本年3月のダイヤ改正で全席指定席扱いとなり、同区間の自由席特急券は発売されておりません。

| « 前ページ | 次ページ » |