天平年間(729~749)に行基がこの地を訪れたとき、「見不知森」の中に法華経を説話している声を聞いた。

声の主は古木の根洞の観音像だった。その根洞から聖観音像を彫った行基はその本堂山に一宇を建てた。

それが星谷寺(しょうこくじ・ほしやでら)の開創となった。その後に、本堂山の怪火から逃げ延びたのがこの地。

弘法大師

観音堂(本堂) 宝筐印塔

観音堂(本堂) 宝筐印塔

1・撞木が一つの梵鐘(普通は撞座が二つ、日本三奇鐘の一つ)

2・もみじの老木(幹が乳房のように垂れ、触れると乳が出なくなる。現在は枯れた)

3・観音草(別名、田村草。坂上田村麻呂がこの寺の境内にあったこの草で、東北遠征時奇病を治したといわれる)

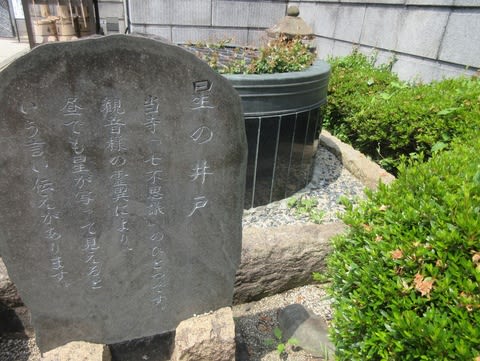

4・星の井戸(昼でも星が見える)

5・咲き分け散り椿(一本の椿より5通りの花が咲き、花弁が一枚ずつ分かれて落ちる)

6・くすの木の化石(揺すると水の音がする)

7・不断桜(開花期のほか年中どこかの枝に花をつけている)

わたしの住む里もその流れをくむ、岩殿観音正法寺坂東10番札所です!それで地域名も岩殿何番地です。

よろしくお願いします。

岩殿観音正法寺坂東10番札所に住まわれての (いわどの山荘主人)さんでしたか・・・納得しました。

採り上げた星谷寺がお祭りのときにクルマで通って、いつかは行こうと思って、果たせずにいました。

その近くの谷戸山公園の伝説から、星谷寺につながってようやく訪ねたという時間のかかるご縁でした。ここも座間ですが、お隣りの街です。

七不思議と伝説に惹かれます。

いいな、いいね♪

☆星がらみの名所は、星野リゾートにとって呼び込むに適しています。

つい最近に知った隠れた名所でした。

見不知森の中古木の根洞の観音像が法華経を説話している声を聞いた、という話もメルヘンチックで素敵です。

行基が、その根洞から聖観音像を彫って星谷寺の開創となったということは、由緒ある寺なんですね。

星の谷七不思議、7つも不思議があるのもメルヘンチックで素敵です。

行基は、庶民に人気のあった奈良のお坊さまとしか考えなかったですが、遠くまで彼方此方お出かけしているのですね。^^

そうなのです。その人気を利用して大仏さま建立の寄付集めを依頼されました。

笹子峠に「行基」あらわれて、罪づくりイエ否、仏作りして伝説を残して歩いています。^^

笹は防腐剤代わりになりますから、笹だんごや笹子餅などが重宝されたのですね。

朝廷は、行基を異端視し弾圧していましたが、大仏建立時にその人気を逆に利用して寄付をつのったというのが、時の流れでした。

行基は、全国を行脚して勧進をつのりましたから、笹子や神奈川を歩いたようです。

http://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/ijin/gyoki/

行基は、大仏開眼日まで間に合わずに、世を去っていました。

龍崖城の城主が、風流人だったから名づけられたのですね。

神奈川の星谷寺には、「星の井戸」があります。

「観音様の霊異」によって、信仰心があついと、井戸の水面に昼でも星が映っているように見えるといいます。