◆ 八田家書院と御朱印屋敷 ◆

八田家書院は昭和三十六年十二月七日に有形文化財(建築物)、御朱印屋敷は昭和四十四年十一月二十日に史跡としてそれぞれ山梨県指定文化財となった。

現存する書院は1601年(慶長六年)に造られた。桁行12.74メートルで七間、梁間6.39メートルで三間半の茅葺き、東は入母屋造り、西が寄棟造りとなっている。

間取りは南から見て、西から奥の間、中の間、三の間となる。主室となる奥の間は十畳分の広さだが、北側西一畳は床の間として張り出しており、その西脇に付け書院が設けられる。中の間は十五畳の広さを持ち、北奥に二間の床の間が付く。三の間は八畳で、南側に大玄関が東に開く形で配されている。

奥の間、中の間の南側には一間通りの入側が配され、奥の間西側には濡縁(ぬれえん)が付く。奥の間にはネズミサシの面皮柱(めんかわばしら)、その他はツガなどの面取り柱が使われている。

全体に簡素な造りではあるが、一方で高雅な趣味をさりげなく取り入れ、独特の統一された空間を醸し出している。江戸期の嗜好の一例を留めた貴重な書院として、八田家に伝わる古文書類とともに、非常に学術的価値の高いものである。

◆ 八田氏について ◆

八田氏は戦国期に蔵前衆として武田氏に仕えた。家屋敷は天正十年、織田軍の兵火を受けて焼失したため、これ以前の古文書は数少ない。

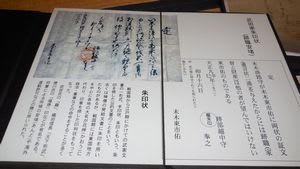

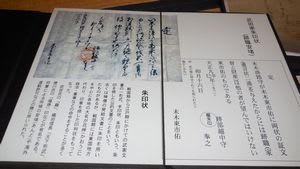

武田氏滅亡後家康から庇護を受け、三千四百坪の屋敷地を御朱印地として安堵された。現在の屋敷地はその内の西側一画に当たる。残された古文書には朱印状、日記、人別帳(にんべつちょう)、祝葬儀文書、絵図面など多彩で貴重なものが多い。

◆ 朱印とは ◆

戦国期から江戸初期にかけて、武将が政務や軍事などの命令・許可を称するために文書に用いた朱肉印。古くは禅僧の発給文書に用いられたが、特に戦国期に東国大名が花押(かおう)の代わりに用いた。 【朱印地】 朱印状によって所有の保証された土地で、社寺に下付けされた例が多い。

八田家には江戸時代から昭和時代にかけての「ひなかざり」が残されていて、毎年春に公開しているそうです。

平成10年1月より12年2月まで半解体修理を実施したそうです。秋に訪れると紅葉が見られるのでしょうね。

観覧料 200円

時間 午前9時より午後4時まで

閉館日 火曜日(休日の場合は翌日)

山門

山門

近代化産業遺産

近代化産業遺産