②韓国、「朴敗北」若者失業率急増が命取り「経済改革」は停滞

2016-04-23

勝又壽良の経済時評

週刊東洋経済元編集長の勝又壽良

韓国では大統領が元首である。

最終責任はすべて大統領に降りかかることは致し方ない。

その意味で、朴氏が「汗」をかいて停滞する国会審議促進の工作をしたという話しは聞かなかった。

ことあるごとに、野党を非難するという「原則主義」であった。

ただ、野党が国会審議を放り出して、外での街宣活動に勢力を使うという、逸脱した行動も目立ったのだ。

「主権在民」という原則を忘れた行動が多く、政治権力を党利党略に使っていた点では与野党同罪と言える。

① 3つ目は過度な議会介入だ。

青瓦台(チョンワデ、大統領府)の国会に対する過度な介入は事実上、三権分立の破壊であり、憲法違反行為だった。

さらに議員総会で選出された院内代表が強制的に追い出される独裁時代の現象も民主化以降に初めて見られた。

このため議会はまひ、立法膠着、政争を繰り返すことになった。国会の政争が深刻になった理由は憲法が保障する自律性の不在のためだった」。

朴大統領には二つの「幻影」が付きまとっていると思われる。

それは、父・朴正熙(パク・チョンヒ)大統領からの連想である。

一つは経済復興。もう一つは軍事独裁政権である。

実績として見れば、経済政策の能力がなかった。

独裁的な振る舞いは多かった。

選挙戦では、この二つが共にマイナスに働いたから、与党は大敗を喫したと思われる。

野党から言えば、戦いやすい総選挙であったはずだ。問題は、野党もこれ済まない責任が課されているのだ。

② 現行の憲法は任期後半の大統領を植物大統領にする。

任期前半の帝王的大統領時期にも残せなかった業績を植物大統領の時期に、特に巨大野党を相手に達成するというのは難しいだろう。

したがって大統領の危機は野党には機会だ。

しかし巨大野党が保守派政党とは違う改革能力を見せることができなければ、2004年の総選挙と2007年の大統領選挙のねじれで見られたように、国民は彼らに与えた機会をさらに残忍に剥奪するかもしれない」。

野党は、議会と政権のねじれ現象を利用して、朴政権を追い詰めることだけに勢力を使い果たせば、国民から逆襲されるはずだ。

となると、野党の対応は極めて難しくなる。

これまでのように、街宣活動をやっているのでは済まなくなるのだ。

自ら、政権に協力するという度量が求められる。

その間合いが微妙となろう。接近しすぎてもダメ。反対一辺倒でもダメなのだ。

『ダイヤモンド・オンライン』(4月15日付)は、「韓国総選挙、朴槿恵の与党惨敗で反日攻勢はさらに強まる」を掲載した。筆者は、前駐韓国日本大使の武藤正敏氏である。

③ 韓国の国会では近年、与野党が凄まじい激突を繰り返してきた。

議場での暴力行為、国会を出ての場外乱闘など、与野党の対決構図はメディアから『恥さらし』と呼ばれるに至っていた。

こうした反省から、2012年5月、与党の強行採決を抑制し、円満な国会審議を進めることを目的に『国会先進法』が成立した。

これによって、与野党間で意見の食い違う法案は、本会議で在籍議員の5分の3以上が賛成しなければ成立しないことになった。

そのため、今度は肝心の法案処理がままならなくなった。

韓国経済が非常事態に陥っている現在、国会が緊急経済対策や予算審議を妨げている事態を、韓国の大手新聞は『大韓民国経済の沈没――この政治ではそうなるしかない』と嘆いている」。

韓国国会は、「国会先進法」という理想的な法案を作ったため、法案審議が進まないという矛盾を抱えている。

これは、与野党が紳士的に審議するという前提で成立した法律だろうが、野党がこれを盾にとって審議に応じない。

いかにも韓国人がやりそうなことである。

「我田引水」は韓国社会の通弊である。

感情のままに動き、理性が働かないのだ。本来ならば、多数決主義である。

この大原則を見直したことが経済改革を止めてしまったのだ。

④ 2012年に朴氏は大統領選に出馬する際、『経済民主化を通じて経済的弱者の夢が再び湧き出すようにする』ことを公約した。

その背景には李明博大統領の時代に溜まった国民の不満がある。

李大統領はリーマンショック後にOECD諸国の中で韓国を最初に経済回復させたが、その過程で財閥系輸出企業依存が深まり、国内の格差が広がった。

そのため、朴大統領は財閥依存からの脱却、経済体制の抜本的な構造改革を目指したが、2013年11月の施政方針演説を最後にいつの間にか『経済民主化』という標語は消えてしまった」。

朴大統領側にも批判されるべき点がある。「経済民主化」をいつの間にか棚上げしてしまい、大統領選挙時の公約を消してしまったのだ。

財閥側の働きかけの結果であろう。

韓国経済にとって「経済民主化」は不可欠である。

「共に民主党」の金非常対策委員会代表は、朴候補者の下で、自らが政策を立案した本人だから、法制化するには好都合なポジションにある。

金氏は、政治生命を賭けても実行すべきだろう。

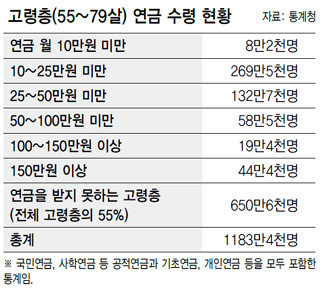

⑤ 韓国ではいま、『七放世代』と呼ばれる若者たちが急増している。

『恋愛、結婚、出産、マイホーム、人間関係、夢、就職という人生に大切な七つを放棄した世代』という意味である。

いまや韓国では大学進学率は7割を超えているが、出世街道から脱落した人々は、それこそまともに結婚もできない現状。社会への幻滅、人生の諦観。

これに朴政権が答えてこなかったことが今回の選挙結果に反映されているのであろう」。

韓国では、成人しても親元で生活する人々は増えている。

これを是正するには年功序列賃金体系を変えることだ。

「共に民主党」は、それに向けて努力すべきだろう。

朴大統領に協力すれば野党の立場が不利になるということでなく、国民に広く政権担当能力のあるところをアッピールすべきだろう。

そうすれば、「七放世代」という韓国社会の「宿痾」が解決に向かう足がかりを得られるのだ。

国会は対決でなく妥協である。

対日外交も同じである。

今回の選挙結果を受けて、慰安婦問題の再交渉を持ち出すことは、「最終的、非可逆的」な合意に反する。

韓国政治が「大人」になった証明として、スムースに受け継ぐことが求められる。仮に、再交渉を要求してきた場合、日本は応じないし、世界の笑い物になろう。

(2016年4月23日)