3月12日、コミュニティラウンジ「

Benten103」にて、第174回YMS(

ヨコハマ・マネージャーズ・セミナー)を開催しました。

今回の講師は、深谷建築設計室代表、一級建築士の深谷美登里様。深谷さんは神奈川県動物愛護推進員でもあり、ライフワークとして「人とペットの防災」に取り組んでおられることから、今回は「間違いだらけ?の “ペット防災”」と題してお話しいただきました。何人も災害とは無縁とは言い切れない今日にあって、ペットの飼い主はもちろん、僕のように飼っていない者にとっても役立つお話でした。

日本列島に居住している以上、避難せざるを得ないような災害に見舞われる可能性はどんな人にもあります。そして、今やペットの数が子供の数を上回っているとも言われる今日、避難所にいるのは人間ばかりでないというのは不可避であり、その意味でペット防災はすべての人にかかわる問題であると言えます。

人とペットが共存して避難生活を送るためには、非飼育者と飼育者の相互理解が重要ですが、その下地はまだまだ十分とは言えません。2011年の東日本大震災などの経験を踏まえ、国は「人とペットの災害対策ガイドライン」を示していますが、住民の理解が追い付かないままに規則が先行するさまに危機感を覚えた深谷さんは、それをきっかけにトラブル防止のための啓発活動を始められたそうです。具体的には、自治体が防災訓練やYoutubeなどで行っている相互理解を深めるための啓発活動に、非飼育者と飼育者双方を含む住民としての立場から情報発信の協力をされています。

本日の話、

1.「同行避難」と「同伴避難」の違い

同行避難…災害発生時に飼い主が飼育しているペットを連れて避難すること(行動)。飼い主とペットが同じ空間で過ごすことを意味しているのではない。

同伴避難…災害発生時に飼い主とペットが同じ避難所で避難生活を送ること(状態)。ただし、避難所で、ペットと飼い主が別の場所で過ごす場合もあり、その場所が屋外である場合もある。

さらに、公式な定義とは別に「同室避難」という言葉も生まれています。

同室避難…飼い主とペットが同じ安全な室内で避難生活を送ること。

これらの言葉の意味は日常生活の中で曖昧に、あるいは混同されて捉えられており、そのことが誤解とトラブルを生む要因となっています。国や自治体としては全国各地域で環境や条件が異なるため、避難所におけるペットの飼育環境を一律で規定することは困難です。だからこそ、曖昧な部分を自分たちで補うことで、環境改善と問題解決を図る必要があります。

2.避難所生活の現実

前述の通り、同伴避難と言っても、ペットと飼い主が同室で避難できるわけではありません。例えば、避難所が学校で、飼い主が校舎や体育館に避難しているとすれば、ペットは校庭の鶏小屋や行事で使うテントなどに居場所を確保することになります。あるいは、屋内ではなく屋外で飼うのが通例のペットは、鉄棒などにつないで避難場所とすることもあります。その他、小型のペットはクレート(ペット用のキャリーケース)に入れます。こうした規定は、各自治体の避難場所によって異なります。

また、飼い主は協力して、

① 害虫を発生させない

② 給餌と片付け

③ 病気の予防

④ 臭いや騒音防止

⑤ その他の安全確保

等の対策に努めなければならないと規定されています。しかし、人間にとっても非常時である状況の中で、こうしたことを求めるのが果たして現実的といえるでしょうか?

避難所でよく起こるペットに関するトラブルの中で多いものを挙げると、以下の通りになります。

① 吠え声

② 抜け毛(僕もです)

③ 臭い

④ いたずら(例えば人間がペットにストレスを与えてしまう場合など)

⑤ 事故(咬みつきなど)

⑥ 盗難(ペットが連れ去られる)

これらのトラブルについて、④~⑥は、飼い主がそばにいれば防ぐことができます。しかしながら、特に多い①~③は飼い主が離れたところにいては対処できませんし、②と③は飼い主にも臭いや抜け毛はつくので、飼い主自身がその元となってしまうこともあります。ペットも災害時は怯えますし、慣れない環境でストレスも感じているのです。

3.全員にやさしい避難所に

そこで、飼育者と非飼育者で空間を分けた方がいいのではという声もあります。実際、避難所自体を分けてしまうという動きもあります。一方で、ペットの存在が避難者の癒しとなっている側面もあり、むしろ分離している避難所の方が殺伐としているという声もあります。被災者の精神衛生上、どちらが望ましいのか難しいところです。

4.今取り組むべきこと(普段からやれること)

現時点でさまざまな問題を抱えている避難所におけるペットと人間の共存ですが、簡単ではなく少なくもない課題を解決するのに、規則を整備したり、環境を整備したり、啓発活動を行っていくことはこの先も継続的に必要でしょう。しかし、見方を変えれば、「そもそも避難所に行く必要があるのか?」と問うことで、これらの課題を減らすことにつなげられるのではないでしょうか?すべての災害状況で、必ずしも避難所に避難しなければならないわけではありません。そもそも避難する条件やタイミングを理解しているか?自宅や勤務地周辺のハザードマップを理解しているか?こうした視点も重要です。幸い、「重ねるハザードマップ」という複数の災害を重ね合わせて見られる便利なサイトがあります。日頃から手軽に点検しておくことが大切でしょう。

ペットも避難所へは行きたくはないのです。ですから、できるかぎり在宅避難を考え、ダメなら同行避難します。しかし、その場合でも、必ずしも指定避難場所である必要はなく、親類、友人宅、ペットホテル、動物病院など様々な避難先が考えられます。指定避難場所は最後の手段と位置付けます。そのためには、日頃からのご近所づきあいや飼い主同士のネットワークづくりが大切です。

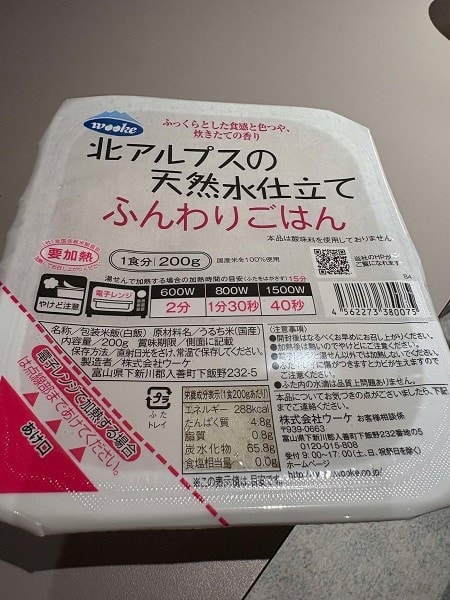

災害支援は人命優先であり、ペットは後回しにされがちです。水、薬、療法食など人間と共有が難しいもの、特にペットに特有のもの、またペットの年齢や性格に合わせた備蓄をしておきましょう。

災害で迷子になったペットは痩せたり汚れたりして飼い主でも見分けがつかないほど相貌が変わってしまうことがあります。これに備えて、マイクロチップによる所有者明示がお勧めです(首輪は痩せると抜け落ちてしまうことがあります)。

普段から遊びの中に取り入れ、クレートに慣れさせる練習をしておきます。クレートは一見狭いところに閉じ込めるので可哀想なように思えますが、動物の本能からすればむしろ巣穴に近く、慣れれば安心できるようです。Youtubeで遊びながら調教する動画が見られますので、参考になるでしょう。しつけやマナーを守った日常の暮らし方が、災害対策につながります。また、日頃から様々な体験をさせたペットの方が、災害時でも適応力が高いと言われています。ペットを家族だと思うからこそ、地域社会の一員であるという自覚も併せて持つべき、というのはその通りだと思いました。

大型犬、中型犬は外傷予防のブーツ、咬みつきなど他者とのトラブルを未然防止する他、動物が苦手な方への配慮のため、口輪を用意します(今はさまざまなタイプの口輪があります)。

また、散歩しながら、避難場所やそこまでの距離、途中の障害などを経験しておくのも良いでしょう。

最後に、建築士の観点からペットにまつわる、建物の安全対策について。

1.自宅の安全対策…とにかく、モノが落ちない、割れない、倒れないようにします。安全なばかりでなく、逃げる時間を確保することができ、片付けの手間が小さくて済むので、早く在宅避難に戻ることができます。

2.家具の固定…突っ張り棒だけでなく、ストッパー、滑り止めマットとの併用が望ましいです。突っ張り棒は家具の両端、かつ一番奥に設置します。

3.停電復帰後の通電火災予防…感電ブレーカーを設置します。後付けも可能で、そんなに高くないそうです。

4.窓ガラス…飛散防止フィルムを貼ります。言うまでもなく、割れたガラスによる怪我防止、また窓からペットが出て行ってしまうことを防ぐためです。

5.ベランダ…ペットが驚いて飛び出してしまわないよう、ネットを張ります。

6.ドア…同じくドアが開いたとたんに出て行ってしまわないよう、ペットゲートを設置します。

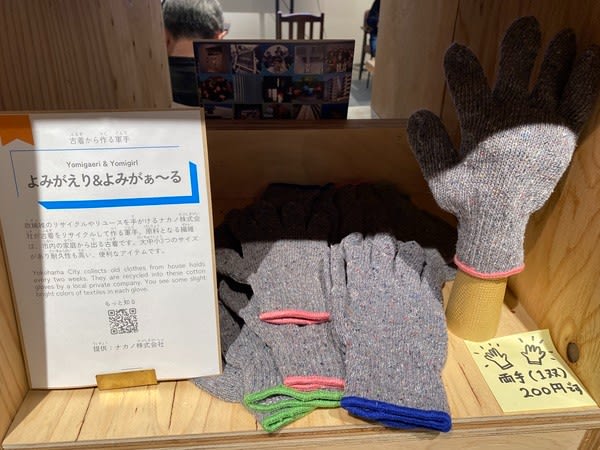

7.備蓄品…ペットの分も忘れないようにする。ペットフードは用意していても、水を忘れていたといったことが起こりがちです。日常生活で使用する食料や日用品を、災害時に備えて多めに買い置きしておくローリングストックや、災害時に備えて特別なものを用意するのではなく、日常生活で役立つものを災害への備えとして利用するフェーズフリーなどの工夫をします。

これまで173回のYMSの中で、防災およびペットに関するお話はなかったと記憶しています。2010年にYMSが始まって以来、直後に東日本大震災を経験し、コロナも経験しました。この15年間で様々な環境や規範などの変化があった中、新鮮な角度で物事を捉えていくことは常に大切なことではないかと思います。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

過去のセミナーレポートはこちら

過去のセミナーレポートはこちら。