さぬき市地方は気圧の谷の影響で西部を中心に雲が広がっている。気温は19.4度から25.4度、湿度は82%から56%、風は1mから2mの北北西の風が少しばかり。明日の2日は、高気圧に覆われて晴れる見込みらしい。

我が家の睡蓮が見事に咲いた。朝の間に水路周りの草刈りをやっておく。

草丈はそう長くはないのだけれど、家の周囲だから刈り払っておくほうが気持がいい。当然、我が家のものではないので、まったくのボランティアである。

10時になったので、さぬき市志度にある「さぬき市立図書館」へやってきた。来週は上洛の予定なので、借りていた本を早めに返却しておいた。

毎日の常連さんが集まっての井戸端会議。まったく、のんびりとしたところである。

先日、京都にバスで向かっていたら、伊勢志摩サミットの警護のために派遣されていた自衛隊の一団が高速道路を走っていたが、中に見慣れぬ車両がいくつもあったので、最近の最新装備とはどんなものだろうとかと借りてきたのだが、あんまり参考にはならなかった。

また一冊、丸亀市へお婿入り。

お昼から、こんなところへ行ってみた。さぬき市長尾・清水というところで歩行者専用ということで市道を閉鎖している。

その先には、こうした出店が90張りほどが並んでいる。昼間だからさほどでもないが、夜になると身動きできないほどの人出になるという。

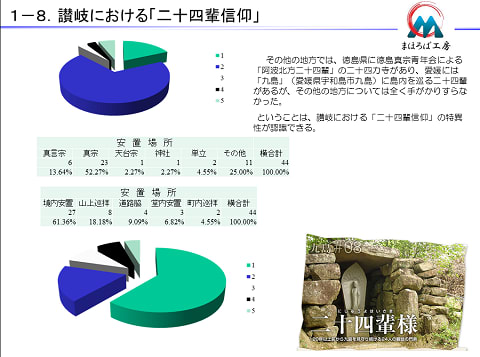

そのメインの場所がここで、宝円寺さんという。正式には「如意山宝円寺」といい、真宗大谷派の寺院である。寺記では永享二年(1430)僧了円建立となっているが、『御領分寺々由東』や『全讃史』『玉藻集』などでは永禄年中(1558-69)浄円建立、『讃岐国名勝図絵』では長享二年(1488)了円建立と、創建年代がまちまちであるが、本尊が他の真宗寺院に比べて古いことから考えると、寺記にいう永享二年説も否定できない。住職の伝承ではもと天台宗であったのを真宗に改めたともいう。

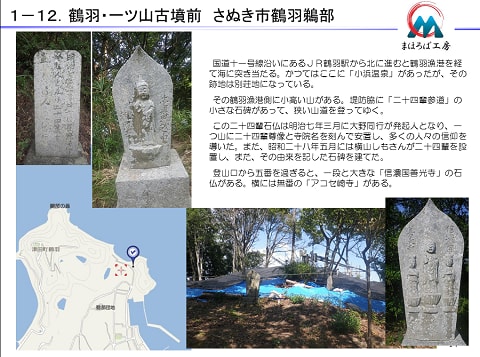

明治三年本堂改修の年、将基にあった二十四輩堂を当寺に移し、それまで将基で行われていた「二十四輩の市」も当寺で行われるようになった。これが、先に見た「宝円寺の春市」の起源であるらしい。この石仏が「二十四輩」さんである。

境内には野菜や野菜の苗、植木、あじさいなどの苗などを販売している。県内の最後を締めくくる春市として、毎年6月1日に開催されており、明治時代中期に将基にあった二十四輩堂を宝円寺に移した際、この市が行われるようになった。

最初は田植え前の農具市だったのが、今では野菜や果物などの苗物、かき氷、たこ焼きなどを売る90店ほどの露店が並び、21時過ぎまで賑わう。別名「夜市」とも言われる宝円寺の春市は、境内や門前の道路両側には、食べ物、植木、お菓子、おもちゃなど約90張りの露店が立ち並んでいる。

最近は少子高齢化によって、おまつりや春市も淋しくなってきつつあるけれど、ここの春市は100年以上も続く春市として有名である。

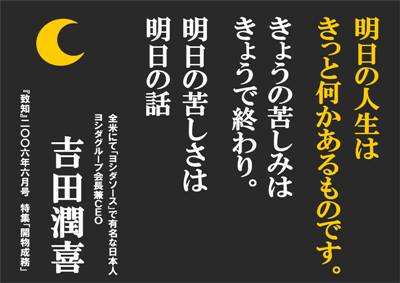

今日の掲示板はこれ。「再び通らぬ一度きりの尊い道をいま歩いている」という榎本栄一先生の言葉から。今日の宝円寺さんの門前にあった言葉である。「一年は短いが、一日は長い」とはだれかの言葉であるが、その長い一日でも、一分一秒ずつ年をとっているのである。どこかの女優さんが「一年が一千万円で買えるなら、私、買いますよ」と言ったそうだが、お金を出して買えるものでもないし、女優だから、それができるという訳でもない。毎日毎日、明日がある、明後日が あると思って、ついうかうかと過ごしているのが私たちである。しかし、いずれにせよ、お互いに「再びは通らぬ一度きりの尊き道をいま歩いている」というわ けである。ややもすれば、いやなことは避けて通り、毎日、おもしろおかしく、押し流されているとも言えるのだが、尊いいのちをいただいている自分自身の本当の姿に気づいて、自分をみつめ直すことが求められているのではないかと思われる今日このごろである。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。