さぬき市地方は高気圧に覆われて晴れていた。気温は3.8度から16.1度とすっかりと初夏の気温。湿度は94%から54%、風は1mから3mの東の風が少しばかり。今日は「彼岸の入り」に当たるらしい。明日の18日は、低気圧や前線の影響で雲が広がり、昼過ぎから雨が降る見込みなのだとか。

さてさて、今月8日の胃カメラ検査の時、マウスピースを思い切り噛みしめて下の前歯が折れてしまった。で、先週の9日に治療をして、ようやく元のように修理ができた。

ま、これでしばらくはいけるだろう・・・ということだった。下の前歯もガタガタになっているが、その時、その時の修理で済ませるほかないらしい。

でも、前歯の一本がないだけで、うどんもラーメンも食べにくいったらありゃしない。それだし、当分は「かぶりつくのは厳禁」なんだそうだ。硬い物をかじると、また、折れてしまうらしい。「お歳ですから・・・」仕方がないというものだ。

孫が新聞に載ってるよ~というので、コンビニで新聞を買ってきた。なんか最近は、孫の方が活躍するようになってしまった。この前は「一日通信司令長」だかもやっていたし。

さて、今日は天気もいいことだし・・・ということで、ウォーキングをやってみた。今回は南に歩いて行って、県営大川ダムを一周する一時間コース。

ダムの桜は、まだ、こんなもの。来週の土曜日に花見を計画しているのだけれど、あと、九日で開花するんだろうか。なんとも頼りない蕾に見えるのだけれど。

今日の関門はここの階段。これさえクリアすれば、あとは平坦な所ばかり。

ダムの管理道路はこんなもの。ほぼ、水面に合わせてまっすぐに伸びている。途中で、腐った倒木や竹などが散乱している所もあるけれど。

ここが「流入部」ここから県道に出て、今度は県道を北上する。

ここにちょっとした奇岩がある。これが「千羽が嶽」というもの。その昔、ある武士がここにさしかかった際、盗賊が襲いかかってきたらしい。その時、武士の刀の小塚から千羽の鶴が舞い上がって、盗賊を追い払ったのだとか。

そんな伝承を受けて、この橋のたもとに住んでいた女子中学生が、橋を新設する時に「せんばづるはし」という名前を付けたのだそうだ。

わが家の「ハクモクレン」は満開状態。明日からの雨で散っていくのかも知れない。

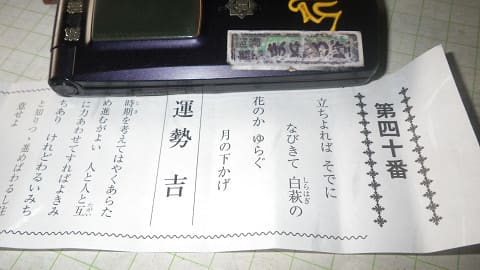

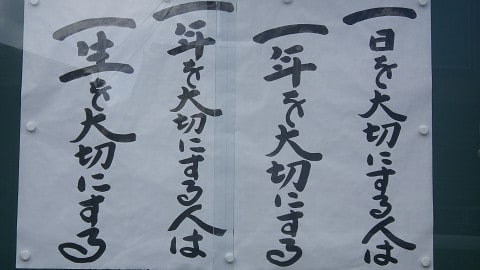

今日の掲示板はこれ。「やってやれないことはない やらずにできるわけがない」という斎藤ひとりさんの言葉から。「やってやれないこと」って本当に無いんです。なぜかと言うと、「あなたに起きる問題」は「あなたにできること」だからです。誰もあなたに、「戦争の無い地球にしろ」とか、「世界一のコンピューターをつくれ」とか言いませんよね?それは、「あなたに起きる問題」ではないからです。今「あなたに起きている問題」は、あなたがやる気を出せばすべて乗り越えられる問題です。やってみたらあまりに簡単に乗り越えられるので、ビックリします。そんなもんです。人生って!と、斎藤さんは仰るけれど、やってもやってもできないことはできないのだ。でもだ、「やらずにできるわけがない」というのは納得できる。歩き出さなければ目的地には到達できないし、目覚めなければ、今日を楽しむことができないのは確かだと思う。まずは目を開くこと、まずはあたまを動かせること。そうすれば、歩き出すことだって可能だし、走り出すこともできるのだから。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。