さぬき市地方は高気圧に覆われて晴れていた。気温は0.4度から9.8度、湿度は90%から61%、風は1mから2mの西の風が少しばかり。明日の27日は引き続き、高気圧に覆われて晴れるけれど、気圧の谷の影響で、昼前から夕方は曇る見込みらしい。

今日は風もなく晴天のいい天気になったもので、さぬき市の北部、さぬき市志度から鴨庄、大串、苫張、小田・・・という海岸線をドライブしてきた。

日当たりがいいものか、早くも梅が咲いている。ほんに、今日は春のような陽気になった。

すると、こんなものが目についた。一般的には「火の見櫓」というのだが、

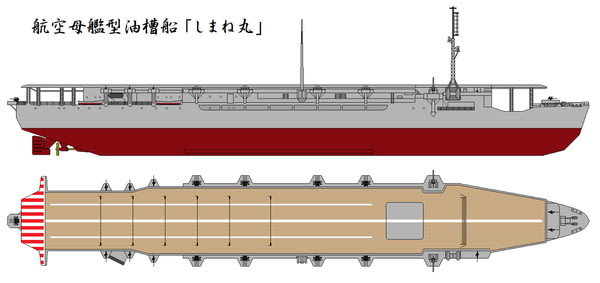

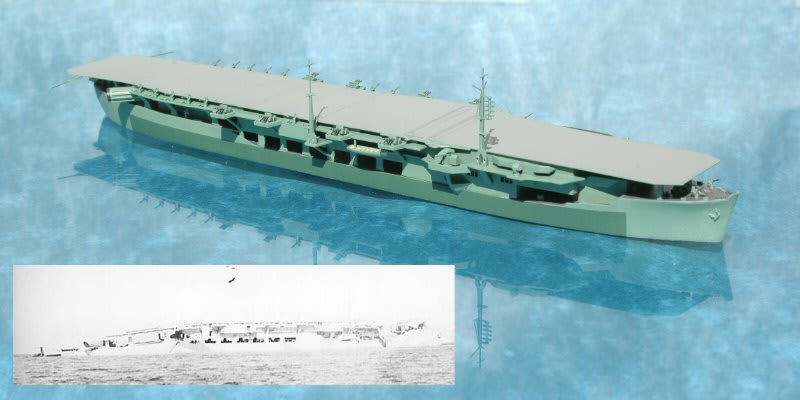

ここでは、「警鐘台(けいしょうだい)」と書いてある。なになに、「護衛空母・しまね丸」だって?? しまね丸は、全長160.5メートル、幅20メートル、排水量20.469トン、速力18.5ノットの大型油槽船で、飛行甲板を取り付けて対潜哨戒機の発着を可能とした民間籍(石原汽船)の空母であった。船団に加わり、自ら油を運びつつ護衛空母も兼ねようというもの。九三式中間練習機12機が搭載可能であった。

ほほう・・、これが機銃による弾丸の跡か・・・。昭和20年2月28日、神戸の川崎重工で完成後、使用の機会の無いまま同年4月3日志度湾の長浜沖に隠された。このころから本格的な連合軍の空襲が始まり、7月4日は高松空襲、次いで7月27日にしまね丸は4隻の英空母艦載機の集中攻撃を受け二つに折れ沈没した。

昭和23年、現場で解体されることとなり、その際、地元・志度町の有志が貰い受け警鐘台として活用してきたものである。

油を運ぶために作られた「油槽船」だったが、完成した時点では燃料不足で動かすことができなかったというのは悲しい話だ。で、田舎の小さな湾に隠し、植木や迷彩を施したのだが、空から見ればすぐに発見されてしまったというのもお粗末な話でもある。

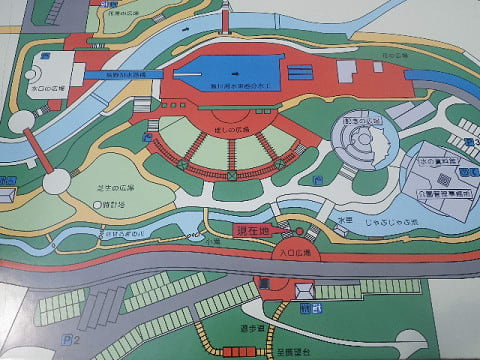

ところがである。高松市屋島東町にある民家博物館「四国村」にも似たようなものがある。「この警鐘台は、もと護衛空母「しまね丸」の無線マストだったもの。「志度町消防団 鴨庄台部屯所」前にあったのを移設。」という説明看板がある。上の図面を見ても、無線マストは1本である。では、これはレプリカなんだろうか・・・。

大串半島の先っぽに、こんなものがある。大串狼煙場跡で、案内看板によると・・・

大串岬の頂上に、直径約5mの円形上に、高さ約4mの地石を積み重ねた、見事な狼煙場跡があった。狼煙場は、戦争の合図や事件が起こった知らせとして、火をたいて煙を上げ、海上の警備と島や船との連絡機関として各地に設けられたもので、東讃においては、安戸・蕪越(かぶらごし)・松原・三本松・鶴羽・馬が鼻・大串岬・鎌野などに設けられていた。この狼煙場跡は江戸中期以降高松藩が構築したもので、ほぼ完全に残っている大串岬の狼煙場跡は珍しく貴重なものである。昭和59年に元の位置から北、約100mのこの地に移転修復した。元の位置というのは、大串半島の最高部で、温泉を建てる際に、解体移築されたもの。

江戸時代後期、外国船の侵入を見張るために作られたものらしい。

野外音楽劇場「テアトロン」の近くにある。

帰りに立ち寄ったスーパーの文具売り場に、こんなものがあった。「カーボン紙」である。まだ、こんなものを使っている人がいるのだろうか。需要があるから置いてあるのだろうが、カーボン紙を使っていたのは、パソコンやコピー機が導入される前だから、30数年も昔のことのような気がする。

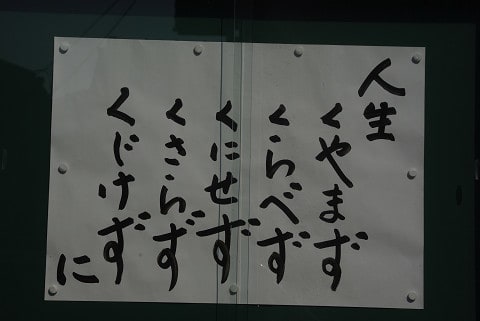

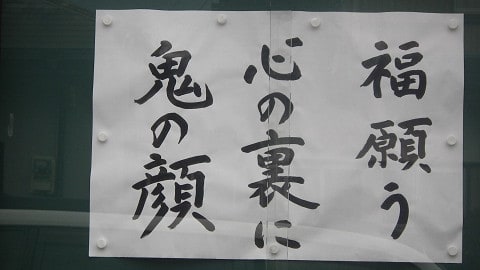

今日の掲示板はこれ。 節分には少し早いのだけれど、町内のお寺にあったもので、「福願う 心の裏に 鬼の顔」というもの。本夛恵『いのちのことば ―南御堂掲示板から。いろんなことばを並べては消し、並べては消ししたこのことば。いまさら、あれこれ云わなくともいいと思った。この言葉通りなのだから・・・。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。