足摺地方は高気圧に覆われて概ね晴れていたが、午後は大気の状態が不安定となるため、雲が広がってきて、一時は雨も降ったが、たいした雨にはならなかった。高温が予想されるため、熱中症などに注意するようにと、気象庁が呼びかけている。気温は26度から37度、湿度は88%から60%。風は3mから4mの南南西の風が少しばかり。明日の28日は、引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みらしい。

ノートPCは持って来たのだが、肝心の通信アダプターを忘れたためにブログの更新ができなかった。足摺岬の朝は5時半くらいだろうか、それなのに、3時過ぎから起き出す老人がいて、なんだか寝不足気味。朝の朝食は6時半。それなのに、4時半にはもう、起き出して散歩するもの、シャワーを浴びる者などさまざま。おちおち寝てもいられない。

予定を1時間前倒しにして7時に宿を出発。高知県最後の札所、39番延光寺さん参拝。日曜日のせいかおへんろさんが多い。39番延光寺から40番観自在寺まではおよそ31Km、バスで1時間弱。

この寺のシンボルの赤亀が運んで来た鐘。現在の山号、寺名の由来にかかわる竜宮城の縁起からひも解こう。時代は平安中期、延喜11年(911)のころ、竜宮に棲んでいた赤亀が背中に銅の梵鐘を背負ってきたという。僧たちは早速これを寺に奉納して、これまでの山号、寺名を「赤亀山延光寺」に改めた。この梵鐘には、「延喜十一年正月…」の銘が刻まれ、総高33.6cm、口径23cmの小柄な鐘で、明治のはじめ高知県議会の開会と閉会の合図に打ち鳴らされていたともいわれ、国の重要文化財に指定されているそうな。

愛媛県は「菩提の道場」。その最初の霊場は40番札所の観自在寺で、一番霊山寺からもっとも遠くにあり、「四国霊場の裏関所」とも呼ばれる。寺があるこの町は、美しいリアス式海岸の宇和海に面した最南端で、海洋レジャーの基地、真珠の生産地としても知られる足摺宇和海国立公園の景観を存分に楽しむことができる。

とにかく暑い・・・。七月の炎天下を歩いて研修するのだから大変だ。意識がもうろうとする。ここはバスの駐車場から細い路地をくねくねと歩いてお寺まで進む。弘法大師が大同2年に平城天皇(在位806〜09)の勅命を受けてこの地を訪れ、1本の霊木から本尊の薬師如来と脇侍の阿弥陀如来、十一面観音菩薩の三尊像を彫造して安置し、開創したとされている。このとき、残った霊木に「南無阿弥陀仏」と6字の名号を彫り、舟形の宝判を造って庶民の病根を除く祈願をなされた。この手ぬぐいを1500円で授与しているが飛ぶように「売れていた」。

宿舎を1時間早く出たために、食事時間も早まったが、しばらく待たされて、このお弁当になった。作りたてだろう、温かくておいしかった。量も少ないせいか、ぺろりと完食した。ここは愛媛県南宇和郡愛南町御荘というところ。近くの海で「紫電改」が引き上げられて近くに展示されている。

40番観自在寺からは海岸線近くをひた走り、41番龍光寺に向かうが、前方にバスが数台。そこで、一つ先の42番仏木寺に入った。この間の距離は4Km、バスで数分の差だ。ここの鐘楼は珍しい茅葺き屋根。ここの梵鐘の音色が良いとかで鐘撞きをするにも順番待ち。熱心なおへんろさんたちだ。

大同2年のころ、弘法大師はこの地で牛を引く老人と出会った。誘われるまま牛の背に乗って歩むと、楠の大樹の梢に一つの宝珠がかかって、光を放っているのを目にした。よく見ると、これは唐から帰朝するときに、有縁の地が選ばれるようにと、三鈷とともに東方に向かって投げた宝珠であった。大師は、この地こそ霊地であると感得、堂宇の建立を決心した。大師は自ら楠で大日如来像を彫造、眉間に宝珠を埋めて白毫とした。これを本尊として安置し、「一山仏木寺」と名づけ、草字体で書写した『般若心経』と『華厳経』一巻を奉納されたと伝えられる。

そこから引き返して、41番龍光寺に入った。ここは珍しく(と言っても、土佐はお寺と神社が並ぶ札所が多い)、「神仏習合」ということで、お寺の中に神社がある・・・と、いうよりも、神社の中にお寺ができたというもの。宇和島は伊達家十万石の城下町、その市街地から北東に10kmほどのところが三間平野。地元では「三間のお稲荷さん」と呼ばれ、親しまれているのが龍光寺で、往時の神仏習合の面影を色濃く伝えている霊場である。その象徴ともいえるのが、山門は鳥居であること。この山門をくぐると仁王像に代わる守護役・狛犬が迎えてくれる。境内には狐とお地蔵さんの石像が仲良く並んでおり、仏と神が同居している。

ここもおへんろさんがいっぱい。この暑い中、ごくろうさまなことだ。そんな中に、こんな普通のおじさんやおばさんが混じっているのがおかしいのか。創建のころから神仏習合の寺であった龍光寺は、稲荷寺として信仰され維持されてきたが、明治新政府の廃仏毀釈令により旧本堂は「稲荷社」となった。新たに本堂が建立されて、ここに稲荷の本地仏であった十一面観世音菩薩像が本尊として安置され、その隣に弘法大師勧請の稲荷明神像も一緒に祀られて鎮座している。

今回の最後のお寺になる明石(めいせき)寺。このあたりのお寺の本堂や大師堂には、このような「唐破風(からはふ)」の建物が多い。これは伊達藩が特に許可し、寄進したものだという。ここはオレンジ色の本瓦葺きであるが、近年新しくされている。

弘仁13年(822)には弘法大師がこの地を訪ねている。荒廃した伽藍を見た大師は、嵯峨天皇(在位809〜23)に奏上して勅命を受け、金紙金泥の『法華経』を納めて、諸堂を再興した。その後、鎌倉時代になってから再び荒れ果てた伽藍の修復に当たったのは、源頼朝である。建久5年(1194)、頼朝は命の恩人である池禅尼の菩提を弔って阿弥陀如来像を奉納、また経塚をきずいて、山号の現光山を「源光山」に改めた。以来、武士の帰依があつく、室町時代には領主・西園寺家の祈願所として、また江戸時代には宇和島藩主・伊達家の祈願所となり、末寺は70余寺を数えたと伝えられる。

41番龍光寺と42番仏木寺は約4Km、車で5分の距離、そこから43番明石寺までが約15Km、バスで30分の距離。宇和島からは工事中の部分なども含めて高速や自動車道を乗り継いで松山自動車に乗り込んで・・・豊浜SAで休憩してさぬき市へ・・・。我が家に着いたのは6時半過ぎ。予定より早くに帰ることができた。

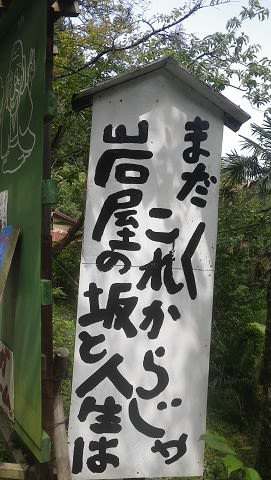

今日の掲示板はこれ。観自在寺あたりで見掛けた掲示板。「みずから光らないものは 他から光を受けて光る」というもの。 詩人の坂村真民さんの「光る 光る すべては光る 光らないものは ひとつとしてない みずから 光らないものは 他から 光を受けて 光る」という詩からの言葉である。「すべてのものは光る」「光らないものは他から光を受けて光る」という言葉に感銘を受けた。あるものは光って、あるものは光らないとなると不公平だが、「すべてが光る」「他から光を受けて光る」というのである。 阿弥陀仏の救いの光は、何ものにもさまたげられず、また、分けへだてなく、あらゆる生きとし生けるものを照らしている。苦しみ悩むすべてのものに「必ず救うぞ。浄土に生まれさせ仏にならしめるぞ」と誓われた阿弥陀様のお心は私にも注がれている。 私は自ら光る力は持ち合わせていないのだが、月が太陽から光を受けて輝いているように、私のいのちも周りの方々のいのちも阿弥陀仏からの光を受けて、いま、共に輝いているのであると思っていたい。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。

amida

amida