絶好の好天気、相馬山南コースの探索予定。出掛けに同行の要望の

あった同年輩の友人と箕郷で合流して28号線で「黒岩」下の路傍に

駐車し「鷹ノ巣林道」に入る(10.03)

見上げる黒岩には赤いロープもはっきり見え、数組がクライミングの

真最中。だが爺イのカメラでは遠過ぎて捉えられてはいない。

第一渓流は水量が多くて折角のコンクリート橋は役立たず。

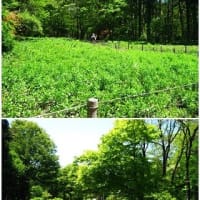

鷹ノ巣山の南を通過していると、祭日なのに採石場は稼動中で重機が

唸っている。

やがて北進して白ポールの鷹ノ巣・東登山口を過ぎ(10.31)

崩落現場を急いで通過。第二渓流をバシャバシャと渡ると雨乞いの故事を示す看板

(10.50)。ここが入り口。

直ぐに杉林の中を登っていくと「黒髪山表口」と彫られた巨大な石柱

(10.57)側面に明治14年とある。

ここからは摩利支天の36童子を中心とした約50体の石碑が

並ぶ異様な雰囲気の場所。だが、ここで同行氏が体調の不調を来して

蹲ってしまった。全く、予期しない事態に大いに困惑。ここで待つと

言ったが年齢からして心配なので仕方なくゆっくりと駐車場所まで

引き返し箕郷の合流場所に送り返す。

但し、此方は本日は中止とする気はさらさら無いので今度はいつも

通りの単独行で再び黒岩に引き返し再スタート(12.30)。

1時間半のロスを少しでも挽回すべく急ぎ足。とはいっても

崩落現場ではバックに相馬山を入れて写真。(13.03)

ここからの登り林道を一気に加速して飛ばした。雨乞い看板まで37分、

さっきの50分を大幅短縮。直ぐに杉林を登り、石碑群の間を抜けると

作業道に出た。ここには御幣がある。(13.19)

左に堰堤のある沢を見ながらゴロゴロの道を登る。この道は多分堰堤

工事に使った道と思われるが工事自体は平成二年とあるのでそんなに

古いものではない。やがて着いた作業道の終点はガラメキ温泉跡と

雰囲気が似ている広場。石碑や線彫菩薩の石像物もある。こんな所に

勿体無いくらいだが、写真では良く写らない。(13.25)

標高は882m。

小休止で昼食。周辺を少し観察してから涸沢の対岸の登山口に向う。

(13.45)

目印も無いので二本線テープ。

スタートは兎に角、稜線まで上がるので当然の急登。

あとで計測するために時々ナビに現在地をインプットしながら登り一方の

尾根道を進む。傾斜はあるが登山道らしく踏み跡がハッキリしている

ので安心。右に大きな稜線が見えるが多分、相馬から東南の柏木山へ

延びる1200m級の稜線らしい。

ちらっと相馬らしい山も遠謀出来るが大方は樹葉が濃くて展望が良い

とは言えない。やがて巾広の尾根に来ると踏み跡もハッキリしない。

突然、目の前に大岩壁(14.24)

ここの標高は1091m、とても正面突破は出来ないのでやや右に

回って岩壁の裾の髭のような草が密集している土の見えるところから

崖を登って大きく岩壁を迂回し岩の裏側に飛び出す。途中で初めて

落ち葉に埋もれた古赤テープ発見。

ここから新しい尾根の始まり。(14.49)標高1144m。

右へ登ると問題の鎖場。ここの鎖は太くて錆びついた代物。爺イは

兎に角、鎖場は苦手。

妙義の石門や大の字、鍬柄山、岩井洞、浅間隠の高倉山コースなどで

経験しているがそれらは鎖がピカピカで握り易い細身であるし、横に

振られないように何箇所が岩に留め打ちされている。

ここのは旧式らしく重たくて約廿㍍もあるのに一番上が留められて

いるだけでブラブラ。

少し取りかかったが危険なので止めにした。腕力が相当なければ

続かないし、鎖と岩との間で手が磨れるので厚手のグローブが必要。

直ぐ上に相馬からの稜線が見えるので残念だが、昨日から身の程知らずの

無謀登山で事故が多発と報道されているので実力相応で撤退を決めた。

腕力、脚力十分などなたか試して下さい。(15.10)

少し休んで慎重な歩行で帰途につく。最初の滑り易い降りで転倒に

注意してそろそろと。1箇所だけ左右を見ると目の眩む岩のヤセ尾根は

下がザラ場なので極めて危険。あとはノンビリした尾根道。途中で

正面に鷹ノ巣が見えたが、あの山の南を通過するのかと思うと一寸うんざり。

意外に早く登山口に到着し、林道には15.51着。少々夕方の雰囲気の

林道をせっせと急ぐ。途中に咲いている花を観察したら見なれない虫?が

数匹とまっている。何だかアメンボーみたいな虫が体の後ろから細く長い

ものを出して花の中に突っ込んでいる。蜜を吸うのは蝶か蜂しか

知らない爺イにとっては誠に不思議の世界。

日陰になって黒く見える黒岩や

意外に綺麗な鷹ノ巣を見ながら

駐車場所に辿りつく。(16.34)

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

あった同年輩の友人と箕郷で合流して28号線で「黒岩」下の路傍に

駐車し「鷹ノ巣林道」に入る(10.03)

見上げる黒岩には赤いロープもはっきり見え、数組がクライミングの

真最中。だが爺イのカメラでは遠過ぎて捉えられてはいない。

第一渓流は水量が多くて折角のコンクリート橋は役立たず。

鷹ノ巣山の南を通過していると、祭日なのに採石場は稼動中で重機が

唸っている。

やがて北進して白ポールの鷹ノ巣・東登山口を過ぎ(10.31)

崩落現場を急いで通過。第二渓流をバシャバシャと渡ると雨乞いの故事を示す看板

(10.50)。ここが入り口。

直ぐに杉林の中を登っていくと「黒髪山表口」と彫られた巨大な石柱

(10.57)側面に明治14年とある。

ここからは摩利支天の36童子を中心とした約50体の石碑が

並ぶ異様な雰囲気の場所。だが、ここで同行氏が体調の不調を来して

蹲ってしまった。全く、予期しない事態に大いに困惑。ここで待つと

言ったが年齢からして心配なので仕方なくゆっくりと駐車場所まで

引き返し箕郷の合流場所に送り返す。

但し、此方は本日は中止とする気はさらさら無いので今度はいつも

通りの単独行で再び黒岩に引き返し再スタート(12.30)。

1時間半のロスを少しでも挽回すべく急ぎ足。とはいっても

崩落現場ではバックに相馬山を入れて写真。(13.03)

ここからの登り林道を一気に加速して飛ばした。雨乞い看板まで37分、

さっきの50分を大幅短縮。直ぐに杉林を登り、石碑群の間を抜けると

作業道に出た。ここには御幣がある。(13.19)

左に堰堤のある沢を見ながらゴロゴロの道を登る。この道は多分堰堤

工事に使った道と思われるが工事自体は平成二年とあるのでそんなに

古いものではない。やがて着いた作業道の終点はガラメキ温泉跡と

雰囲気が似ている広場。石碑や線彫菩薩の石像物もある。こんな所に

勿体無いくらいだが、写真では良く写らない。(13.25)

標高は882m。

小休止で昼食。周辺を少し観察してから涸沢の対岸の登山口に向う。

(13.45)

目印も無いので二本線テープ。

スタートは兎に角、稜線まで上がるので当然の急登。

あとで計測するために時々ナビに現在地をインプットしながら登り一方の

尾根道を進む。傾斜はあるが登山道らしく踏み跡がハッキリしている

ので安心。右に大きな稜線が見えるが多分、相馬から東南の柏木山へ

延びる1200m級の稜線らしい。

ちらっと相馬らしい山も遠謀出来るが大方は樹葉が濃くて展望が良い

とは言えない。やがて巾広の尾根に来ると踏み跡もハッキリしない。

突然、目の前に大岩壁(14.24)

ここの標高は1091m、とても正面突破は出来ないのでやや右に

回って岩壁の裾の髭のような草が密集している土の見えるところから

崖を登って大きく岩壁を迂回し岩の裏側に飛び出す。途中で初めて

落ち葉に埋もれた古赤テープ発見。

ここから新しい尾根の始まり。(14.49)標高1144m。

右へ登ると問題の鎖場。ここの鎖は太くて錆びついた代物。爺イは

兎に角、鎖場は苦手。

妙義の石門や大の字、鍬柄山、岩井洞、浅間隠の高倉山コースなどで

経験しているがそれらは鎖がピカピカで握り易い細身であるし、横に

振られないように何箇所が岩に留め打ちされている。

ここのは旧式らしく重たくて約廿㍍もあるのに一番上が留められて

いるだけでブラブラ。

少し取りかかったが危険なので止めにした。腕力が相当なければ

続かないし、鎖と岩との間で手が磨れるので厚手のグローブが必要。

直ぐ上に相馬からの稜線が見えるので残念だが、昨日から身の程知らずの

無謀登山で事故が多発と報道されているので実力相応で撤退を決めた。

腕力、脚力十分などなたか試して下さい。(15.10)

少し休んで慎重な歩行で帰途につく。最初の滑り易い降りで転倒に

注意してそろそろと。1箇所だけ左右を見ると目の眩む岩のヤセ尾根は

下がザラ場なので極めて危険。あとはノンビリした尾根道。途中で

正面に鷹ノ巣が見えたが、あの山の南を通過するのかと思うと一寸うんざり。

意外に早く登山口に到着し、林道には15.51着。少々夕方の雰囲気の

林道をせっせと急ぐ。途中に咲いている花を観察したら見なれない虫?が

数匹とまっている。何だかアメンボーみたいな虫が体の後ろから細く長い

ものを出して花の中に突っ込んでいる。蜜を吸うのは蝶か蜂しか

知らない爺イにとっては誠に不思議の世界。

日陰になって黒く見える黒岩や

意外に綺麗な鷹ノ巣を見ながら

駐車場所に辿りつく。(16.34)

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

柏木山は酷い藪に被われてしまっていますが、乗越えで東進して榛名カントリー西端や途中から南進するとガラメキ温泉にも

直行できる面白い周回路ですが、余り知られていないようです。精々、低山の這廻りで頑張ってみます。

今後ともいろいろ情報を御願いします。

先週の土曜日にガラメキ温泉に行ってみようと黒岩の林道から入り、沢を越えて鷹巣林道を歩くのはかったるいと思い鷹巣山から続く尾根を目指して杉林の中へ突入すると尾根上は雑木林で昔の古道に出くわしその道を下りていったら偶然にも黒髪山表口に出くわしました。その道自体もしかしたらスルス峠に出る道じゃないかと推測しているんですが、たぶん途中で堰堤工事なんかで寸断されていると予想されます。

表口という事は昔はこっちのルートが賑やかだったんかなと何やら胸騒ぎしてきてどうしても確認したい。とその日はガラメキ温泉を探検しあの温泉に既に沢蟹が2匹いたのを確認して帰りました。

帰ってからインターネットで調べたらクタビレ爺イさんのHPにこれまた出くわした訳で、爺イさんの地図に赤線が黒髪山まで到達していないのも謎で入道雲が沸く如く頭の中は既に空白部分を歩いています。

実際は昔の人は偉い!その一言です。よくあんな登山道をルートに選んだもんだと感心します。妙義に匹敵する危険度ですが妙義は恐くて行った事がありません。

ただ問題の鎖場を乗り越えれば後の鎖場や梯子は簡単です。とお奨めしたいんですが、その気になって遭難されても困るしたとえ克服して頂上に到達して一般ルートから登ってきて憩っているハイカーさん達の目の前に出ますから、そこにも御幣が飾ってあって群馬県による立入及び下山禁止の看板も御丁寧にあります。ちょっと気恥ずかしいんですが、チョッと優越感も得られるわりかしいい気分です。俺ここ登ってきたんだよと言いたいのを我慢してると反って無言になります。

そう柏木山は以前榛名カントリーの裏側から何度か登った事があります。柏木山という山名も今回初めてわかりました。勝手に桃泉山なんてつけてました。ピョコンと突き出ていて本当に狭い頂上ですが眺めも良くて気分のいい場所ですよね。今回はその直下に下りる道があったんでカットしました。修験道を登れたので満足したかも。熊のウンチも柏木山の稜線でみたし。ただ宿題が残っているのはそのガラメキ温泉に通じるルートをあるいてみたいです。その時は御教示いただくかもしれません。よろしくお願いします。

三ッ峰のルートも参考になりました。昔榛名湖から三峰~音羽山ルートを降りた事がありました。正月の元旦の事でそのまま自衛隊の中を歩いて自宅まで帰ったことがあります。

盗人越えの伝承も興味深く拝見させていただきました。あの隣の九十九谷にも面白い場所があります。オニギリかカップラーメンが大変美味しく食べられる場所があります。船尾滝に行く林道にすぐ左の尾根を目指すと10分位で眺めのいい場所にいけます。

また行った時は御報告致します。ありがとうございました。

小生、高崎在住の、もう直ぐ74歳の爺さんですが

ハイキング歴は未だ4年です。普通の人の倍ぐらいの

時間を掛けてマイペースで低山を登っていますが

榛名南麓は相当詳しくなりました。

冬場は吉井・甘楽の里山や峠道を探索しています。

昔の人は信仰とは云え表参道としてあの道を使ったので

しょうから現代人は軟弱者?

小生、昔に患ったメニエールの後遺症で高所恐怖症です。

岩井洞で随分トレーニングして回復に努めましたが鎖場は

妙義の石門巡りや大の字、鍬柄程度で一杯一杯です。

高級者の皆さんには、榛名カントリーから柏木山経由の相馬の東コースもお薦めです。勿論、小生は途中までですが。

実はつつじが峰からのオンマ谷との分岐には危険のため

立入り禁止の看板があり鎖で封鎖されているほどですから。

柏木山は藪の塊ですがアレを頂点にして各方面へ稜線が

流れているので結構面白い里山歩きの中心で、

少しゴルフ場の方に向かうと「桃井村」「伊香保町」

の古道標がありますので昔の峠道と思われます。